Longtemps éclipsée par la créature imaginée par Mary Shelley, la maison de Franckenstein demeure l’une des très anciennes familles de l’aristocratie germanique, dont les racines plongent dans le Moyen Âge. Ancrée autour du château de Franckenstein près de Darmstadt, cette lignée offre un fascinant exemple de continuité nobiliaire, à laquelle la fiction a donné, malgré elle, une renommée mondiale.

Aux origines : les Franckenstein, chevaliers du Saint-Empire romain germanique

Comme bien des familles issues de l’aristocratie, tout commence par une légende. Les chroniques évoquent un certain Arbogast von Franckenstein qui aurait signé en 948 avec l’abbaye de Lorsch, deux traités incluant sa garantie de défense et de protection des carrosses circulant sur la Bergstrasse et traversant le domaine de Franckenstein. Des « contrats » qui ne figurent pas dans les archives de l’abbaye de Lorsch mais qui apparaissent uniquement dans des ouvrages secondaires comme le Thurnierbuch, le livre des tournois.

La famille est réellement attestée au XIIᵉ siècle, dans un Saint-Empire romain germanique morcelé où de nombreux seigneurs locaux se disputent châteaux, forêts et péages. Ludwig von Luetzelbach, ancêtre de la Maison de Franckenstein est mentionné pour la première fois dans un document de 1115. Son petit-fils, Konrad Ier, et ses descendants firent construire le château de Breuberg vers 1200 et se proclamèrent seigneurs de Breuberg . Le début d’une histoire dynastique qui continue encore aujourd’hui.

C’est en 1252 qu’un noble nommé Konrad II Reiz von Breuberg adopte le nom de « von und zu Franckenstein » après la construction d’un château destiné à contrôler la vallée du Rhin, lieu qui va être occupé par ses descendants jusqu’au XVIIe siècle sans discontinuité. Les Franckenstein deviennent au cours des décennies, une lignée d’importance régionale, intégrée aux réseaux de pouvoir du Palatinat, du landgraviat de Hesse et des Électeurs du Saint-Empire romain germanique, qui va se distinguer principalement au sein de postes religieux, prince-évêques de Worms ou de Bamberg.

Une dynastie au service de la Bavière

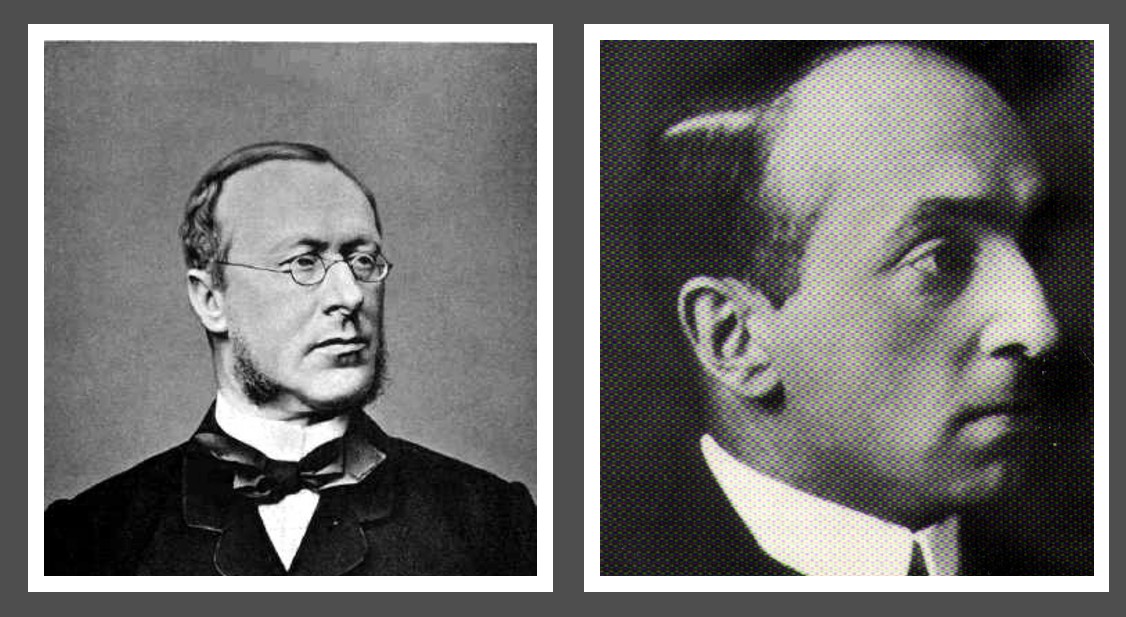

Élevés au rang de baron impérial en 1670 par l’Empereur Léopold Ier, les membres de la maison vont exercer une certaine influence avec Johann Karl Friedrich Franz Xaver von Franckenstein, envoyé du grand-duc de Francfort à Munich. Leur destin va désormais se mélanger avec celui de la monarchie bavaroise. Georg Eugen Heinrich Arbogast Reichsfreiherr von und zu Franckenstein (1825-1890) devient une personnalité proéminente du Zentrum (Parti du Centre) dont il devient chef de groupe parlementaire à partir de 1875 et premier vice-président du Reichstag de 1879 à 1887. Conseiller du roi Louis II, il est l’un des rares élus à voter « non » à l’unité allemande. Afin de marquer son opposition au Reich, il décide de se retirer de la vie politique. Brièvement, car il y revient plus combattif que jamais. Figure de proue du catholicisme politique, Georg von und zu Franckenstein fut d’abord un farouche opposant à Otto von Bismarck. Cependant, à la suite du changement de cap du chancelier en 1878, marqué par les premières tentatives de désescalade du Kulturkampf, le groupe du Parti du Centre auquel appartenait Franckenstein acquit une position clé au Reichstag, portant le nom de sa famille sur la plus haute marche de l’estrade parlementaire.

Dans le paysage politique bavarois, Franckenstein était considéré comme « l’homme de l’avenir ». Tant et si bien que le roi Louis II souhaita lui confier la présidence du Conseil. Offre que le concerné rejeta, craignant que Bismarck n’interprète la nomination d’un catholique éminent comme une provocation et ne s’en serve comme prétexte à une politique anti-bavaroise. Lorsque l’idée d’un « gouvernement Franckenstein » refit surface à l’approche des élections régionales de 1881, Bismarck s’y opposa fermement. Louis II céda aux pressions et finit par abandonner un projet qui aurait garanti à son pays une pleine indépendance.

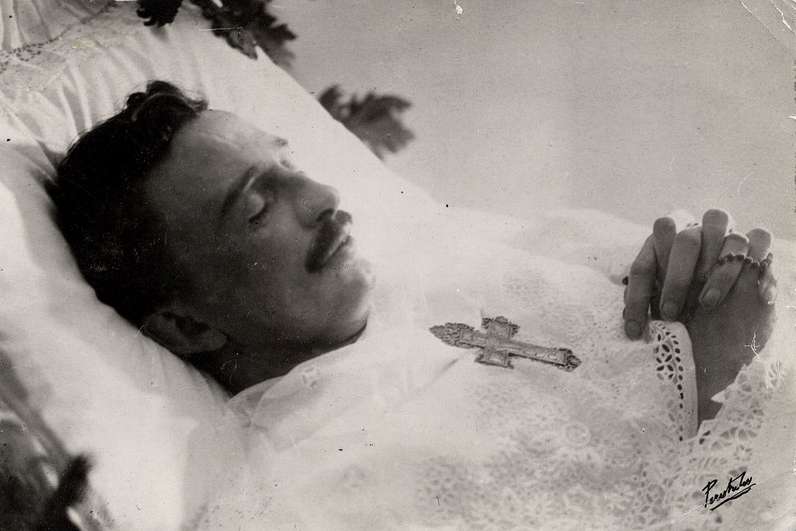

Lorsque le roi meurt mystérieusement noyé dans le lac de Starnberg en 1886, le nom des Franckenstein est sur tous les lèvres. On affirme que le souverain aurait une nouvelle fois souhaité la formation d’un gouvernement sous sa direction. Aujourd’hui, les historiens réfutent cette théorie qui va générer toutefois des tensions entre le baron et le régent Luitpold.

.

Une famille indissociable de l’histoire allemande

Johann Karl von und zu Franckenstein (1858-1913) va poursuivre l’œuvre de son père. De 1890 à 1893, il fut député au Reichstag pour la circonscription de Basse-Franconie (Lohr am Main, Karlstadt , Hammelburg , Marktheidenfeld , Gemünden am Main) et membre du Reichsrat de Bavière de 1890 jusqu’à sa mort en 1913. Tout comme son frère cadet, Moritz (1869-1931) qui inscrit ses pas dans ceux de sa famille. De 1905 à 1914, ce dernier fut député à la Chambre des députés de Bavière, membre du Conseil impérial de Bavière, puis de 1915 à 1918, député au Reichstag allemand pour la circonscription de Moyenne-Franconie ( Eichstätt , Beilngries , Weissenburg , sous l’étiquette du Parti du centre allemand. Monarchiste convaincu, il suit avec résignation les événements qui précipitent la fin de la monarchie bavaroise. Tout le reste de sa vie, il va militer pour le rétablissement de cette institution et participa à la fondation du Parti populaire bavarois (DVP).

Fils du baron Moritz, Georg Freiherr von und zu Franckenstein (1898-1965) assume son devoir durant les deux conflits mondiaux. Il se tient éloigné de l’idéologie nazie avec laquelle sa maison refuse catégoriquement toute compromission. Parmi les opposants à Hitler, on peut citer :

- Le compositeur Clemens Freiherr von und zu Franckenstein (1875-1942), catholique, cet ancien directeur général du Théâtre de la Cour de Munich, puis des Théâtres d’État de Bavière sous la monarchie, fut mis d’office à la retraite par l’administration allemande à la suite de ses déclarations publiquement anti-régime. Il s’exila de l’intérieur, profondément déçu par l’évolution de la situation politique en Allemagne.

- Joseph Freiherr von und zu Franckenstein (1910-1963) s’engagea volontairement dans l’armée américaine au lendemain de l’attaque japonaise de Pearl Harbor (1941). Il servit au sein de la 1re compagnie du 87e régiment de montagne, obtint la nationalité américaine et participa plus tard à la formation de la 10e division de montagne. En 1944, il fut affecté à l’Office of Strategic Services (OSS) et travailla comme agent en Autriche pour soutenir la résistance autrichienne contre les nazis, infiltrant le pays déguisé en sergent allemand du Reichswehr (RSHA). Après avoir été arrêté par la Gestapo fin avril 1945, emprisonné sur l’île de Reichenau, torturé et condamné à mort, il s’évade et participe à la libération d’Innsbruck par les troupes américaines en mai 1945. Il reste jusqu’en novembre suivant, aide à la dénazification et à la mise en place d’écoles et de tribunaux autrichien. Des actions qui seront oubliées par les États-Unis qui vont le soupçonner d’activités anti-américaines. Une blessure profonde pour ce résistant qui occupa toutefois le poste d’attaché culturel à Téhéran.

Nommé administrateur du district de Scheinfeld par le gouvernement militaire américain en 1945 et réélu à ce poste à deux reprises, Georg Freiherr von und zu Franckenstein fut le candidat de l’Union chrétienne-sociale de Bavière (CSU) à l’Assemblée constituante de l’État. Du 27 novembre 1950 jusqu’à sa mort, il fut membre du parlement régional, toujours élu directement dans la circonscription de Scheinfeld – Neustadt/Aisch.

Franckenstein : de la noblesse à la fiction

Situé près de Darmstadt, le château de Franckenstein reste le symbole le plus visible de la famille. Sa silhouette, juchée sur un promontoire boisé, a contribué à nourrir les récits populaires. Le toponyme Frankenstein signifie littéralement « la pierre des Francs », renvoyant à la fois à une origine ethnique (les Francs) et à un symbole de solidité (la pierre fortifiée).

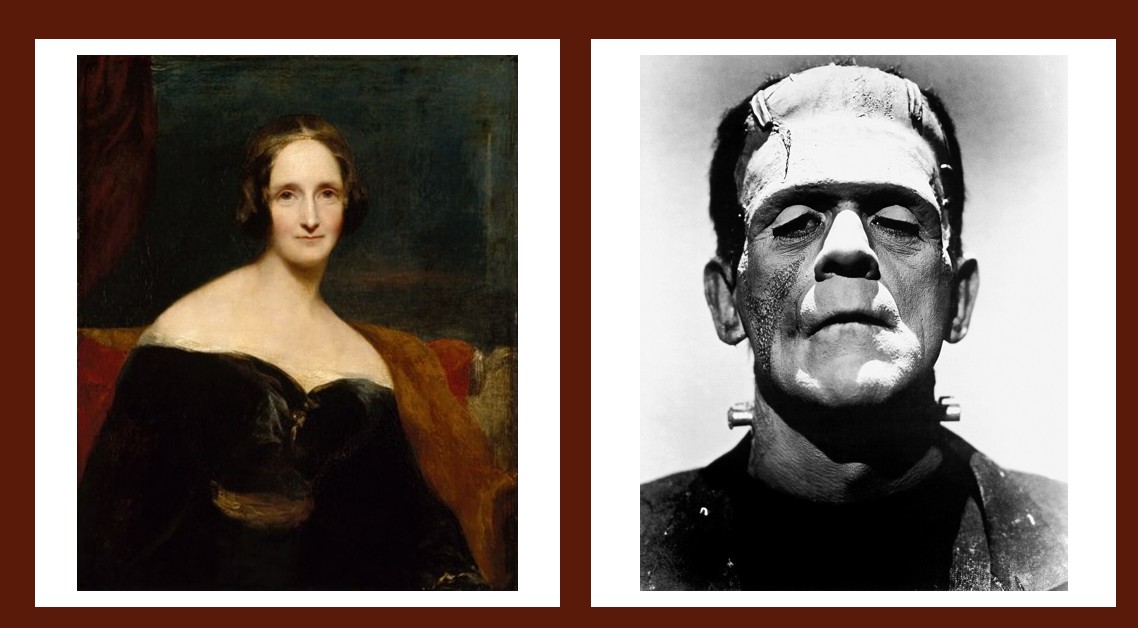

C’est lors d’un voyage sur le Rhin en 1814 que Mary Shelley découvre la région de Darmstadt. Plusieurs chercheurs pensent qu’elle aurait entendu des récits locaux liés au château : histoires de nécromants, légendes de savants fous et récits d’alchimistes. Bien qu’il y ait aucune preuve qu’elle ait visité le château, son imagination semble avoir été nourrie par ces légendes. Le choix du nom Frankenstein (sans sa consonne « c ») dans son roman paru en janvier 1818 est ainsi probablement inspiré par l’onomastique germanique et l’atmosphère gothique de la région.

L’histoire, écrite par cette femme de lettres britannique, raconte comment Victor Frankenstein, un jeune savant suisse, parvient à insuffler la vie à un être constitué à partir de morceaux de chair morte. À la vue de la créature au visage repoussant, Frankenstein est pris d’horreur et l’abandonne aussitôt. Mais ce « monstre », doué d’une intelligence remarquable, finit par se retourner contre son créateur, cherchant vengeance pour le rejet dont il a été victime et pour la cruauté de la société qui le persécute. Au cours des siècles successifs, ce chef d’œuvre a été réécrit et même adapté au cinéma, encore dernièrement par la plateforme de la vidéo à la demande Netflix. « Il y a très peu de preuves suggérant que ma famille ait un quelconque lien avec le monstre », se défend d’ailleurs Paul Freiherr von und zu Franckenstein (né en 1973), interrogé sur le sujet, membre de cette famille.

Peu présent dans les médias, le baron Heinrich Moritz von und zu Franckenstein (né en 1939) est actuellement le chef de cette famille. Il a épousé la comtesse hongroise Gabriella Zichy zu Zich und Vasonkeö. Le couple eut six enfants : cinq fils (dont l’aîné Georg, âgé de 57 ans) et une fille. De quoi faire perdurer l’avenir de cette dynastie comme son mythe.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.