Descendants de Lucien Bonaparte, frère en rupture avec Napoléon Ier, les princes de Canino incarnent une dynastie singulière : marginalisée politiquement, enracinée en Italie, mais toujours fidèle au nom impérial. Leur histoire éclaire une facette méconnue de la légende bonapartiste.

Il est des branches dynastiques qui, bien qu’issues du tronc glorieux des Bonaparte, demeurent reléguées dans l’ombre. Tel en fut le destin des princes de Canino, descendants directs de Lucien Bonaparte, le frère cadet de l’Empereur. Proches par le sang mais éloignés du pouvoir, ils incarnent une singularité dans l’histoire de la famille impériale : une dynastie marquée par le refus des contraintes politiques, par l’ancrage italien et par une mémoire à la fois vivace et discrète. Alors que l’histoire retient avant tout Napoléon Ier et Napoléon III, les Canino apparaissent comme une branche à part, témoin de la richesse et de la complexité de la saga bonapartiste.

Lucien Bonaparte, le fondateur

Lucien Bonaparte, né le 21 mai 1775 à Ajaccio (Corse), est le troisième fils de Carlo Buonaparte et Letizia Ramolino. Comme ses frères, il bénéficie d’une formation soignée grâce aux bourses obtenues par son père. Destiné un temps à l’Église, il est envoyé au séminaire d’Aix-en-Provence, mais ses ambitions s’orientent rapidement vers la politique et l’action révolutionnaire.

Ardent républicain, Lucien s’engage très tôt dans la Révolution. En 1793, après la rupture avec Pasquale Paoli, le leader de la résistance corse, et l’exil temporaire des Bonaparte hors de l’île, il adopte le prénom de « Brutus » par fidélité aux idéaux jacobins. Il entre à la Société des Jacobins et devient rapidement une figure politique en Corse et sur le continent. Élu député de la Corse au Conseil des Cinq-Cents en 1798, il se fait remarquer par son éloquence et ses positions radicales. Il va devenir sans conteste l’un des artisans essentiels de l’ascension de son frère, le général Bonaparte, qui a accumulé les succès face aux monarchies coalisées.

Président du Conseil des Cinq-Cents (organe parlementaire sous le régime du Directoire) lors du coup d’État du 18 Brumaire, il joua un rôle décisif dans l’établissement du Consulat et dans la consolidation du pouvoir naissant. Sans son intervention, l’avenir politique de Napoléon aurait pu basculer. Pourtant, malgré cette proximité et ce rôle d’architecte discret, la relation fraternelle ne tarda pas à se détériorer.

Napoléon le récompense en le nommant ministre de l’Intérieur (1799-1800). Lucien y déploie des qualités d’organisateur, notamment dans la gestion de l’administration et la censure de la presse. Mais son indépendance de caractère et ses choix personnels vont vite l’opposer à son frère. En 1800, il est élu membre du Tribunat puis ambassadeur en Espagne, où il négocie la paix avec le Portugal. Ses relations avec Napoléon se dégradent alors considérablement.

La brouille devient ouverte lorsqu’il épouse, contre la volonté du Premier Consul, Alexandrine de Bleschamp, veuve issue de la bourgeoisie, en 1803. Napoléon espérait pour lui une alliance dynastique prestigieuse. Ce choix, qui fut autant un acte d’amour que de rébellion, marqua sa rupture définitive avec son frère. Lucien s’éloigna dès lors du pouvoir français et adopta une vie plus indépendante.

Refusant de divorcer, Lucien quitte la France pour l’Italie et s’installe à Rome, protégé par le pape Pie VII. Devenu prince de Canino et Musignano (titre que le pape lui confère en 1814), il mène une vie de lettré, passionné par l’archéologie et la littérature. C’est là qu’il fonde une nouvelle dynastie, en ayant pas moins de quatorze enfants, consolidant une lignée distincte des autres branches bonapartistes. Ainsi s’ouvrait l’histoire d’une maison princière enracinée en terre italienne, mais portant toujours l’empreinte du nom Bonaparte.

.

Les princes de Canino et la politique européenne

La pression exercée par son frère est telle que Lucien Bonaparte tente de rejoindre l’Amérique. Il est capturé par les Anglais et retenu en Angleterre jusqu’en 1814. Rentré en Italie, il soutient un temps le retour de son frère durant les Cent-Jours (1815), mais reste tenu à l’écart des affaires impériales et décède en juin 1840.

Les descendants de Lucien , dès la première génération, vont chercher à se ménager une place dans le tissu aristocratique européen. Par des alliances matrimoniales, ils se lièrent à plusieurs familles nobles d’Italie et d’Espagne, renforçant ainsi leur prestige social tout en affirmant leur ancrage italien. Contrairement aux autres branches, leur ambition ne fut pas de reconquérir un trône en France, mais de s’intégrer durablement dans les élites européennes.

Cependant, leur rapport au nom Bonaparte ne cessa d’être ambigu. Certains exprimèrent une fidélité marquée au souvenir de l’Empereur, tandis que d’autres choisirent de s’en détacher, jugeant plus prudent de s’inscrire dans les cercles aristocratiques locaux. Leur nom continuait néanmoins de susciter curiosité et respect, et il leur conférait une place singulière dans les débats politiques, notamment au moment du Second Empire.

Sous Napoléon III, cette ambivalence fut particulièrement visible. Les Canino n’étaient pas totalement intégrés au cercle impérial, car leur aïeul Lucien avait refusé de se plier à l’autorité de Napoléon Ier, mais ils n’étaient pas non plus étrangers à l’épopée bonapartiste. Ainsi, ils restèrent dans une position intermédiaire : suffisamment liés pour être associés au prestige du nom, mais trop indépendants pour jouer un rôle de premier plan.

Leur influence politique directe demeura limitée, mais leur existence illustrait une autre facette du bonapartisme : celle d’une dynastie qui, au-delà de la France, trouvait un prolongement italien et européen. Par leur présence et leurs alliances, les princes de Canino élargissaient le champ d’action de la mémoire impériale, sans jamais en incarner le pouvoir central.

Héritage et postérité

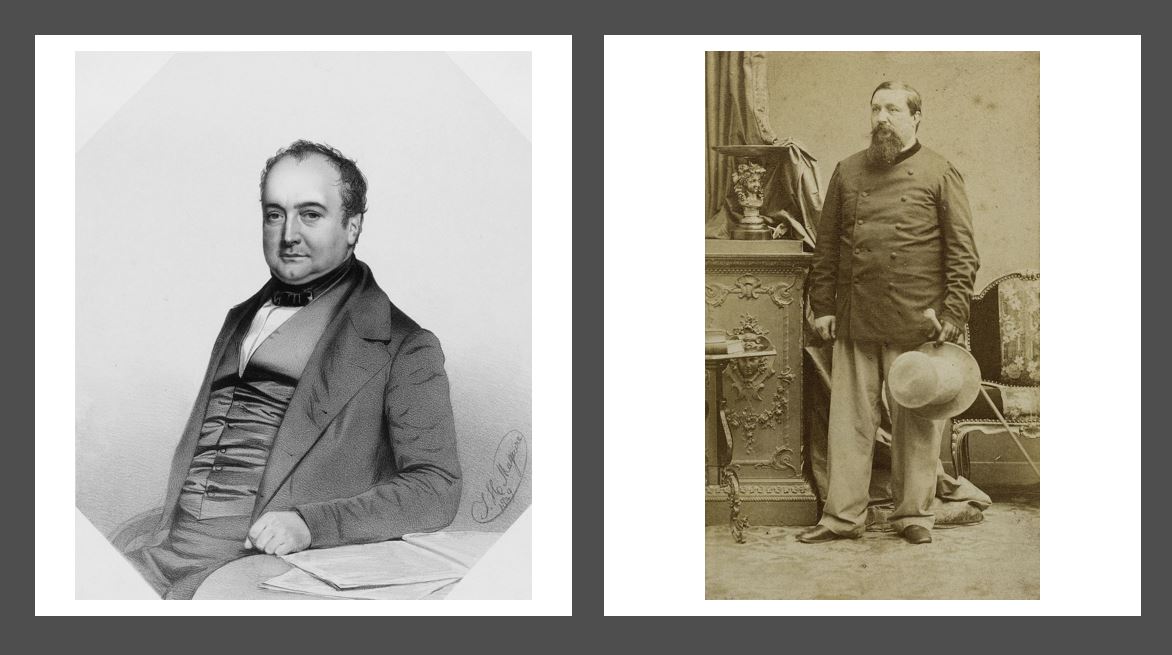

Si les princes de Canino n’eurent pas la destinée éclatante des Napoléon III ou des Bonaparte demeurés en France, leur descendance n’en fut pas moins active et parfois turbulente. Le premier à porter le titre, Charles-Lucien Bonaparte (1803-1857), se distingua par son immense contribution scientifique : naturaliste de renom, il laissa une œuvre considérable en ornithologie qui lui valut la reconnaissance des savants européens. Ce fut également un politicien affirmé. Imprégné par les idées américaines, il participe activement l’insurrection romaine (1847-1849) et va même se faire élire député de l’éphémère République romaine, nommé vice-président du conseil législatif. Une prise de position qui provoqua de fortes tensions au sein de sa famille notamment, lorsque le futur Napoléon III, alors Président de la République française, envoya des contingents mater cette insurrection. Exil et pardon, Charles-Lucien Bonaparte rentra en France et s’installa définitivement à Paris.

Son fils, le prince Lucien-Louis Bonaparte (1828-1895) se consacra à une vie ecclésiastique. Les relations entre les Canino et les Napoléon s’adoucirent fortement. Désigné aumônier de la cour impériale, homme de l’ombre au Saint-Siège devenu Camerlingue, il participa au conclave qui élit comme Léon XIII comme Pontife. Le titre de prince de Canino échoit alors à son frère Napoléon-Charles Bonaparte (1839-1899). Officier militaire, il participa à l’expédition du Mexique et à la guerre de Prusse où il est fait prisonnier à Metz (1870). A la chute du Second empire à et sa libération, il s’exila à Rome où le nom de Bonaparte fut inscrit au rang nobiliaire du Vatican et par le royaume d’Italie.

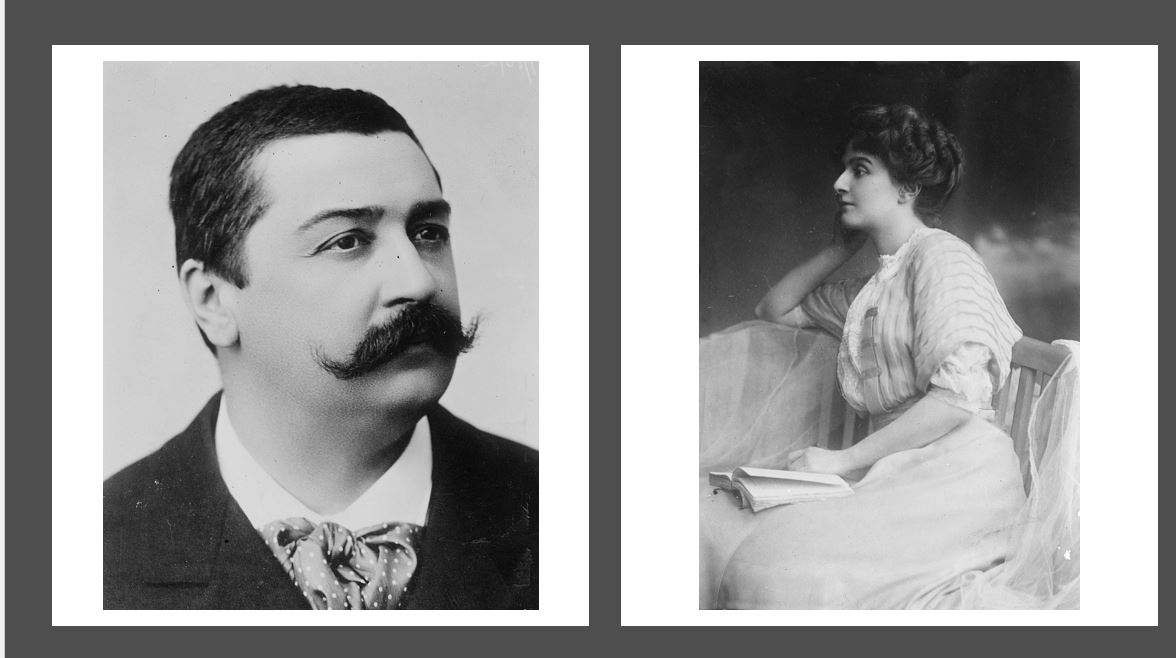

Vint ensuite le flamboyant Pierre-Napoléon Bonaparte (1815-1881), figure plus polémique, connu pour ses engagements politiques virulents et pour avoir défrayé la chronique sous le Second Empire, jusqu’à se retrouver au centre d’un duel meurtrier qui fit grand bruit, avec le journaliste Victor Noir. Un autre membre de la lignée, Roland Bonaparte (1858-1924), héritier du prince de Canino, doté d’une fortune considérable, porta quant à lui le nom au sommet du monde savant et mondain à la Belle Époque, en tant que président de la Société de géographie et mécène éclairé. Une de ses filles, la princesse Marie de Grèce (1882-1962), fut une disciple du psychanalyste Sigmund Freud

Aujourd’hui, bien que cette branche soit tombée dans une relative discrétion, elle demeure dans la mémoire des bonapartistes comme le témoignage d’une fidélité au nom impérial et d’un foisonnement intellectuel et culturel qui contraste avec la stricte dimension politique d’autres rameaux de la famille. Le titre n’est plus porté mais pourrait être transmis aux prince Torre e Tasso, ducs de Castel Duino, descendants par les femmes de Roland Bonaparte, qui ne l’ont cependant jamais revendiqué. En 1853, le titre a été toutefois vendu à Alessandro Raffaele Torlonia, Prince de Fucino et de Civitella-Cesi, dont les héritiers sont plus à même de le revendiquer.

Les princes de Canino constituent une branche singulière, à la fois proche et lointaine de l’épopée impériale. Bien que marginalisés de par leur refus d’entrer pleinement dans le jeu dynastique, mais attachés à la gloire de leur nom, ils représentent toute leur vie une dynastie parallèle, éclipsée par les figures centrales de Napoléon Ier et de Napoléon III. Leur souvenir interroge notre rapport à la mémoire : dans quelle mesure les Canino doivent-ils être considérés comme partie intégrante de l’histoire impériale, ou bien comme une lignée cachée, demeurée dans l’ombre du trône ? Leur existence rappelle, en tout cas, que la dynastie napoléonienne ne saurait se réduire à ses souverains, et que chaque branche, même oubliée, participe de la grandeur et de la complexité du mythe impérial.

.