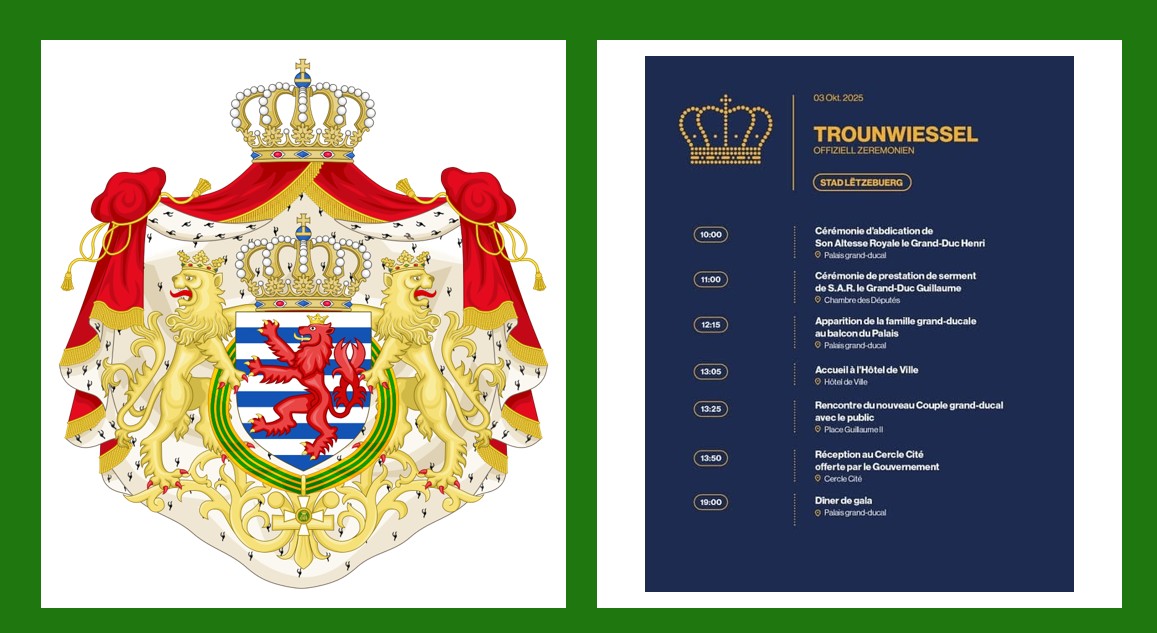

Le Luxembourg s’apprête à vivre un tournant historique : l’abdication du Grand-duc Henri au profit de son fils Guillaume. Fidèle à une tradition de transitions pacifiques, la dynastie de Nassau illustre ainsi sa capacité à conjuguer continuité et modernité au cœur de l’identité nationale.

Le Luxembourg va vivre un moment rare : l’abdication du Grand-duc Henri, après vingt-cinq ans de règne, et l’avènement de son fils aîné, le prince Guillaume, 43 ans, le 3 octobre 2025. Ces cérémonies, à la fois constitutionnelles et symboliques, rappellent que la monarchie luxembourgeoise repose sur une continuité dynastique ininterrompue depuis plus d’un siècle. Plus qu’un simple protocole, ce passage de témoin illustre la vitalité d’une maison qui a su pleinement inscrire son destin au cœur de l’Europe.

Ce renouvellement s’inscrit aussi dans une tradition propre au Grand-duché : celle d’abdications volontaires permettant de préparer la succession dans un climat de stabilité. Ainsi, Charlotte en 1964 et Jean en 2000 avaient déjà choisi de transmettre la couronne à une génération beaucoup plus jeune. Cette pratique, devenue presque une coutume dynastique, témoigne d’un souci de modernité et de responsabilité institutionnelle.

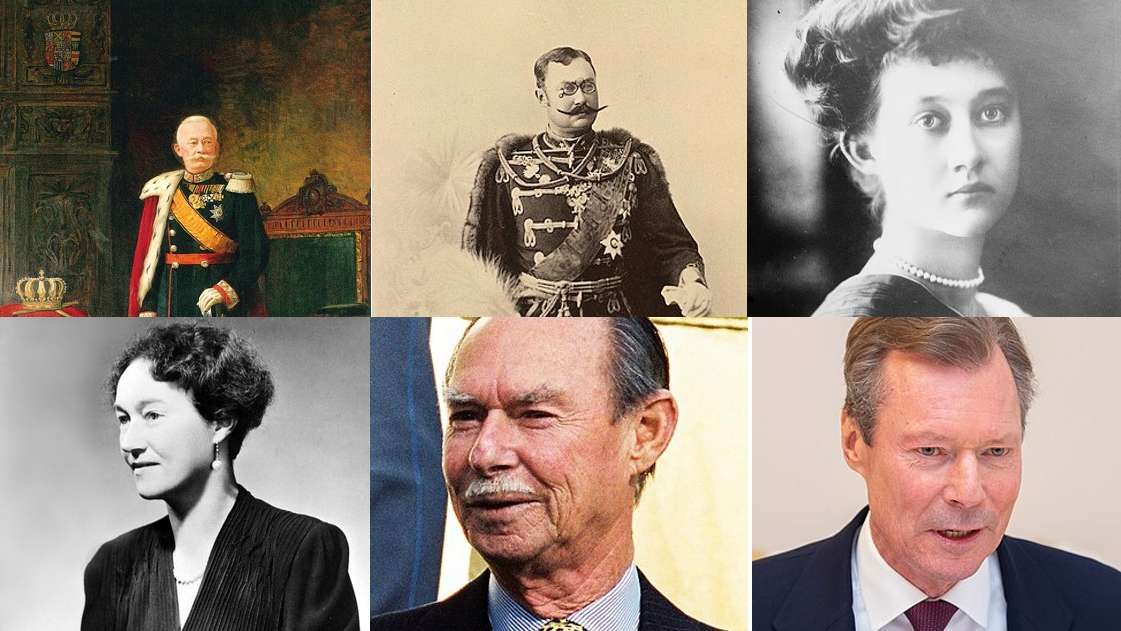

Aux origines : les racines de Nassau

La maison de Nassau, issue du massif rhénan, apparaît dès le Moyen Âge comme une lignée de comtes et de princes établis autour du château de Nassau sur la Lahn. Sa puissance s’étend progressivement sur de vastes territoires du Saint Empire. Le « Nassau Family Pact », conclu au XVIIIᵉ siècle, organise les successions et illustre le poids de cette dynastie dans l’aristocratie allemande.

Le XIXᵉ siècle bouleverse cet équilibre : en 1866, la guerre austro-prussienne entraîne l’annexion du duché de Nassau par la Prusse. Le duc Adolphe, privé de son trône, conserve cependant ses droits dynastiques. Cette perte s’avère un tournant, car elle ouvre à la maison une destinée inattendue au Luxembourg.

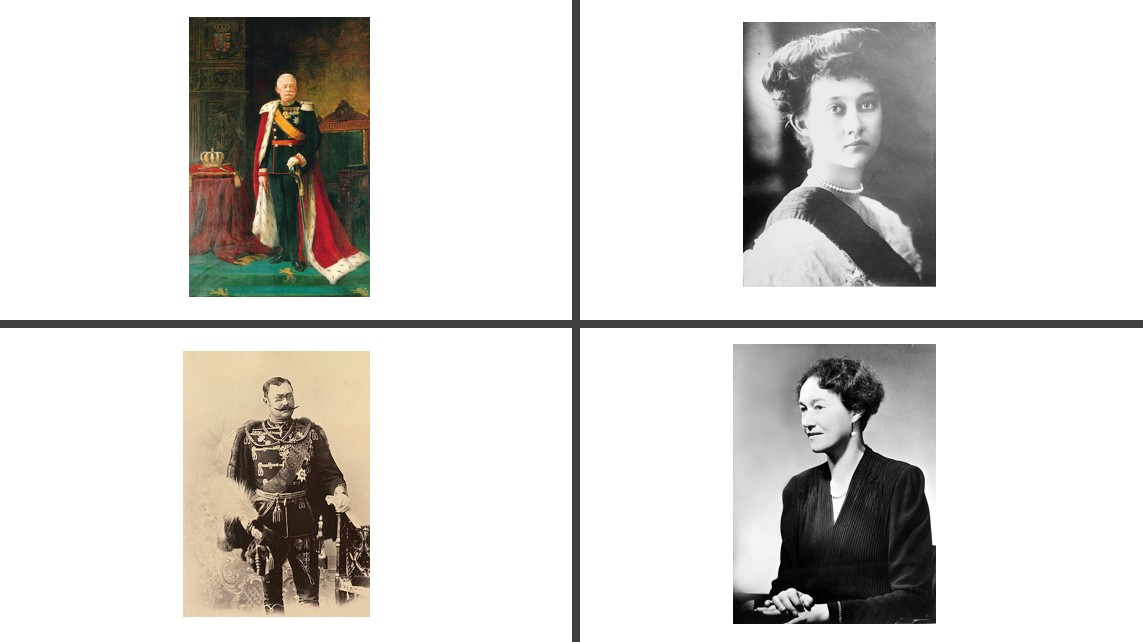

En 1890, à la mort du roi-Grand-duc Guillaume III des Pays-Bas, l’union personnelle entre La Haye et Luxembourg prend fin. La loi salique en vigueur au Grand-duché interdit l’accession d’une femme, ce qui empêche la jeune Wilhelmine de régner. C’est donc Adolphe de Nassau qui devient Adolphe Ier, premier Grand-duc de Luxembourg. Son règne (1890-1905), bien que court, fonde la branche luxembourgeoise et marque le début d’une dynastie nationale qui continue à régner aujourd’hui.

Marie-Adélaïde et Charlotte : deux destins féminins

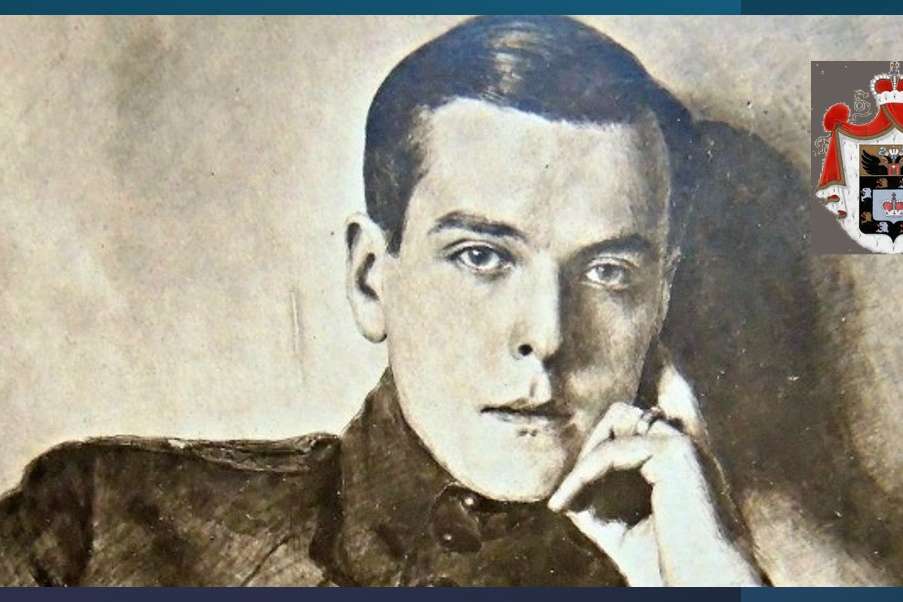

En 1912, Marie-Adélaïde (1894-1924) accède au trône à dix-huit ans. Première femme souveraine du Luxembourg au décès de Guillaume IV (1852-1912), elle est confrontée aux affres de la Première Guerre mondiale. Le pays est occupé par l’Allemagne et la Grande-duchesse, malgré sa jeunesse, se trouve accusée de germanophilie en raison de certaines de ses décisions et de son attitude jugée trop conciliante envers Berlin. La contestation croît au sein d’une opinion publique lassée par l’occupation. Face au mécontentement, Marie-Adélaïde abdique en 1919. Sa chute fragilise profondément la monarchie, certains réclamant même l’instauration de la république.

Après son retrait du pouvoir a Grande-duchesse Marie-Adélaïde se retire dans la vie religieuse. Elle entre au carmel de Modène, en Italie, mais doit quitter l’ordre en raison de problèmes de santé. Elle meurt prématurément en 1924, à seulement 29 ans.

Le trône passe alors à sa sœur Charlotte (1896-1985) , dont la personnalité et la discrétion rétablissent rapidement la confiance. Un référendum en septembre 1919 confirme la monarchie à une large majorité, consolidant la dynastie de Nassau. Durant la Seconde Guerre mondiale, Charlotte est forcée de s’exiler avec le gouvernement au Royaume-Uni et s’adresse à ses compatriotes par la radio de la BBC. Sa voix devient celle de la résistance luxembourgeoise et va incarner l’espoir du pays durant toute le conflit. Après 1945, elle va encore symboliser le ralliement populaire et restera une figure quasi mythique jusqu’à son abdication en 1964.

.

Jean et Henri : Entre modernisation et stabilité, une vision de l’Europe

Le Grand-duc Jean de Luxembourg (1921-2019) va considérablement marquer son pays. Dans ses veines, le sang de Louis XIV dont il descend directement par son père, le prince Félix de Bourbon-Parme. Officier des Irish Guard, volontaire dans l’armée britannique, il est prince héritier quand il participe au débarquement de Normandie et à la libération du Luxembourg en 1944. Il est auréolé d’une expérience qui va forger son image de prince patriote et proche de son peuple. Devenu à son tour Grand-duc, le 12 novembre 1964 après l’abdication de sa mère, Jean entame un règne de plus de 35 ans. Il va correspondre à une période de modernisation rapide du Luxembourg, transformé d’un petit État industriel centré sur la sidérurgie en une place financière internationale.

Bien que le rôle du souverain soit constitutionnellement limité, homme discret, Jean s’attache à incarner l’unité nationale et à représenter le pays sur la scène diplomatique. Sous son autorité, le Luxembourg s’affirme comme acteur européen de premier plan. L’installation de la Cour de justice de l’Union européenne et d’autres institutions va renforcer le rôle international du pays.

C’est dans ses pas que son fils Henri (né en 1955 ) se place lorsqu’il monte sur son trône, le 7 octobre 2000. Lorsque son père abdique, le Grand-duc Jean est au sommet de sa popularité et laisse derrière lui l’image d’une monarchie consensuelle et stable. Le nouveau souverain, née au sein d’une fratrie de 5 enfants, prend les rênes d’un pays qui est une puissance financière. Bien que certains pointent du doigt le grand-duché pour sa gestion opaque de fonds, Henri va s’employer à rafraîchir cette image aux côtés son épouse Maria-Teresa, d’origine cubaine, d’un an sa cadette. Parents de 5 enfants, profondément attachés à la religion catholique, c’est un couple qui, grâce son attitude mesurée et son sens du devoir, va permettre de maintenir la monarchie au-dessus des tourments privés, renforçant la perception d’une institution résiliente.

Son règne, cependant, est marqué par une crise constitutionnelle en 2008. Le Grand-duc refuse de sanctionner une loi sur l’euthanasie pour des raisons de conscience. Le Parlement choisit alors de modifier la Constitution, retirant au souverain le pouvoir de promulguer personnellement les lois, rôle désormais limité à une fonction de constatation.

Cette réforme clarifie pourtant le statut de la monarchie : le Grand-duc devient un arbitre neutre, figure symbolique d’unité, tandis que le pouvoir exécutif reste entre les mains du gouvernement et du Parlement. Cette transition illustre la capacité de l’institution à s’adapter aux exigences de la démocratie moderne. Une révolution tranquille qui permet à l’institution royale de se maintenir dans le cœur des Luxembourgeois. Ils sont 70% à soutenir la monarchie (2024).

Le Luxembourg : petite nation, grande monarchie enracinée, tournée vers l’avenir

Avec ses 2 600 km² et environ 680 000 habitants, le Luxembourg pourrait sembler un État mineur. Mais sa réalité est tout autre : siège de la Cour de justice de l’Union Européenne, de la Banque européenne d’investissement et d’autres organismes communautaires, il joue un rôle central dans l’architecture de l’Europe. Sa place financière est parmi les plus puissantes au monde, attirant capitaux et entreprises internationales.

La monarchie y joue un rôle singulier. Dans une société multiculturelle où près de la moitié des habitants sont d’origine étrangère, elle demeure le principal symbole de continuité. Les Grands-ducs représentent un lien entre histoire et présent, incarnant une identité nationale qui dépasse les clivages politiques ou linguistiques. Par sa très réputée neutralité, la maison de Nassau est à la fois facteur d’unité interne et vecteur de prestige externe.

L’abdication du Grand-duc Henri, comme celles de Charlotte et de Jean avant lui, témoigne d’une tradition d’abdications volontaires qui garantissent des transitions paisibles. Ce choix reflète la volonté d’adapter la monarchie aux exigences contemporaines : un souverain transmet le flambeau à une nouvelle génération, assurant la continuité sans rupture. L’avenir de la dynastie repose désormais sur Guillaume. Il hérite d’une monarchie solidement enracinée, mais qui doit continuer à répondre aux défis du XXIᵉ siècle : préserver sa légitimité dans une société pluraliste, maintenir le rôle symbolique d’unité nationale et représenter le Luxembourg dans un monde instable.

De l’Adolphe fondateur à Henri le réformateur, la dynastie de Nassau a traversé guerres, occupations et crises constitutionnelles sans jamais faillir. Elle a su se réinventer tout en gardant son essence : être le pilier de l’État luxembourgeois. Au moment où s’ouvre un nouveau règne, la monarchie apparaît plus que jamais comme un héritage vivant, enraciné dans l’histoire mais pleinement tourné vers l’avenir.

.