Dans le silence de l’histoire, le prince héritier Vong Savang incarne le destin brisé du Laos royal. Entre fidélité à la tradition, influence française et drame politique, sa vie raconte le crépuscule d’un royaume disparu.

Figure méconnue de l’histoire asiatique, le prince héritier Vong Savang incarne à lui seul les espoirs et les drames du Laos au XXe siècle. Fils du roi Savang Vatthana, il grandit dans une cour où traditions séculaires et influences occidentales se mêlaient, avant de voir son destin brisé par la tourmente politique.

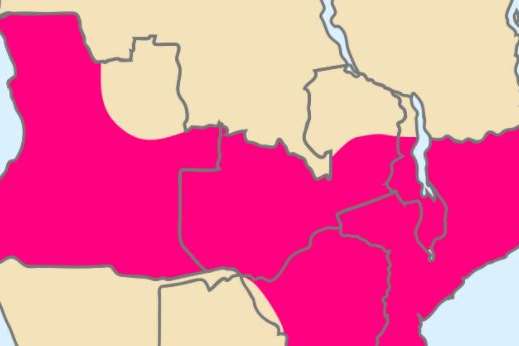

Pour comprendre son parcours, il faut aussi se pencher sur l’histoire de ce petit royaume enclavé d’Asie du Sud-Est, longtemps sous tutelle française, devenu malgré lui le théâtre des rivalités de la Guerre froide.

.

Un royaume sous le signe de la France

Au XIXe siècle, le Laos, morcelé en principautés, est intégré à l’Union indochinoise, sous protectorat français. Les Français voient dans ce territoire montagneux et traversé par le Mékong un enjeu stratégique plus qu’une colonie prospère. Vientiane, capitale endormie, s’ouvre peu à peu à l’architecture coloniale et aux élites francophones. La monarchie, maintenue comme un symbole, incarne une continuité culturelle et spirituelle autour du bouddhisme, mais reste étroitement surveillée par l’administration coloniale.

C’est dans ce contexte que naît, en 1931, à Luang Prabang, le prince Vong Savang. Il est le fils du roi Sisavang Vatthana (1907-1978) et de la reine Khamphoui (1912-1982). Très tôt, il reçoit une éducation francophone, afin de respecter les directives du gouvernorat en place, tout en étant initié aux rites bouddhiques et aux traditions de sa dynastie. Sa figure se construit alors comme celle d’un prince de la rencontre des mondes : enraciné dans l’Asie des pagodes et des légendes, mais formé à la culture européenne, où la France imagine pour lui un destin de souverain moderne et docile. L’Histoire va en décider autrement.

Héritier d’une dynastie millénaire

Lorsqu’il assiste au couronnement de ses parents en 1959, le prince Vong Savang a déjà expérimenté les affres de la politique. Son pays a été occupé par les Japonais qui ont contraint sa maison à prendre son indépendance avant le retour de la France en 1945. Le jeune prince prend très vite conscience que sa famille est le jouet de puissance coloniale contre laquelle le Laos se doit de lutter. La fin brutale de l’Indochine en 1954 permet au royaume de prendre à nouveau son destin en main.

En tant que prince héritier, Vong Savang joue un rôle essentiel auprès de son père. On le voit lors des cérémonies religieuses à Luang Prabang, vêtu du costume traditionnel, mais aussi dans les salons diplomatiques, accueillant des représentants français, américains ou thaïlandais. Sa mission est claire : assurer la continuité dynastique et représenter une jeunesse avide de réformes.

La monarchie constitutionnelle tente alors de trouver sa place, fragile, mise sous pression par les puissances occidentales et asiatiques émergentes. C’est une véritable guerre politique que se livrent trois princes qui ont choisi leur camp. Le prince et Premier ministre Souvanna Phouma, cousin de son père, entend ménager la neutralité de son pays face à celui du Champassak, le prince Boun Oum (qui répond aux ordres de Washington) et le prince Souphanouvong qui est soutenu par les communistes laotiens et vietnamiens.

.

Entre diplomatie et drame national

Le prince Vong Savang, marié à la princesse Mahneelai Panya en 1962, se rend régulièrement en France, tissant des liens avec l’ancienne puissance coloniale, où vivent des Laotiens exilés. Mais très vite, le destin de la monarchie se fragilise. Les coups d’État militaires se succèdent, les gouvernements tombent, et la guerre du Vietnam entraîne le Laos dans une spirale infernale : les bombardements américains font de ce petit pays l’un des plus meurtris du conflit.

En 1975, la victoire des communistes met brutalement fin à la monarchie. La famille royale est alors mise en résidence surveillée, les partisans du roi tous embastillés ou exécutés en masse. Le Premier ministre et prince Souphanouvong, dirigeant du très communiste Pathet Lao , prend sa revanche. Il va désormais diriger le pays et décider du sort de la famille royale mise sous bonne garde.

Le roi Savang Vatthana, la reine Khamphoui, le prince héritier Vong Savang et plusieurs membres de la dynastie sont finalement envoyés dans des « camps de rééducation » au nord du pays, deux ans plus tard. Les témoignages rapportent des conditions de vie extrêmement dures, proches de la famine et de l’humiliation.

C’est là que disparaît le prince Vong Savang, victime de son rang et d’un destin auquel il n’avait pas renoncé : servir son pays dans la fidélité à sa dynastie. Sa mort, comme celle de son père, reste entourée de mystère. Ni tombe, ni cérémonie officielle : la monarchie du Laos s’éteint dans le silence, effacée par le nouveau régime du prince Souphanouvong, grand vainqueur de cette joute politique dont le pays a fait les frais, qui va diriger le Laos jusqu’en 1986.

La dynastie en exil : une flamme qui subsiste

Si la monarchie a été abolie, la famille royale n’a pas disparu. Plusieurs de ses membres ont trouvé refuge en France, pays auquel ils étaient liés par l’histoire coloniale. Parmi eux, le prince Soulivong Savang, fils du prince héritier Vong Savang, s’est imposé comme le représentant de la dynastie en exil. Installé à Paris après avoir fui miraculeusement et dans des circonstances rocambolesques le Laos dans les années 1980, il porte depuis lors le souvenir de son père et de son grand-père, dernier roi du pays.

Soulivong Savang, homme discret et cultivé, se fait le gardien d’une mémoire et le porte-voix d’une monarchie dont il incarne la continuité symbolique. À travers associations culturelles et rencontres avec la diaspora, il rappelle l’importance des traditions, du bouddhisme et du rôle unificateur que joua la monarchie dans l’histoire du Laos. À ses côtés, d’autres membres de la famille perpétuent, depuis la France, les rituels et la dignité de leur lignée.

Si la République démocratique populaire lao ne reconnaît pas officiellement l’existence de la monarchie, la mémoire du prince Vong Savang et de sa descendance continue de vivre dans le cœur des exilés. Leur combat n’est plus politique mais mémoriel : son histoire, tragique et silencieuse, rappelle combien ce petit pays bouddhiste des bords du Mékong fut au cœur des grandes fractures du monde contemporain.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.