Le prince Emmanuel-Philibert de Savoie a effectué une visite aussi symbolique qu’émouvante à Chambéry, capitale historique des anciens ducs de Savoie. Une dynastie qui a marqué l’histoire européenne. Entre mémoire, engagement patrimonial et message d’unité, cette journée marque un tournant pour la Maison royale d’Italie.

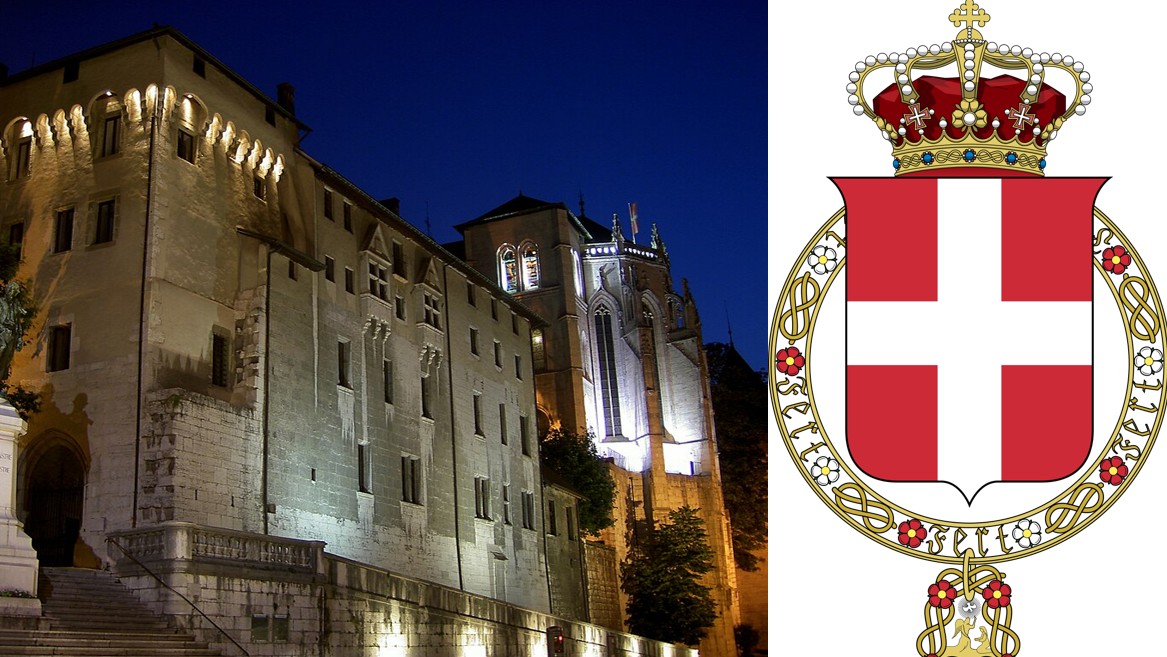

Sous un soleil automnal, les pavés de Chambéry avaient, ce 11-12 octobre 2025, des airs d’histoire retrouvée. Devant le château des ducs de Savoie, une petite foule s’est massée pour apercevoir celui qu’on surnomme affectueusement « le prince d’Italie et des Alpes ». Costume bleu nuit, regard calme et voix posée, le prince Emmanuel-Philibert de Savoie n’a pas caché son émotion : « Revenir ici, c’est revenir chez moi. Si nous sommes Italiens depuis cent quatre-vingts ans, nous sommes Savoyards depuis plus de mille. La Savoie, c’est notre berceau et notre âme. »

Pour le prince, cette première visite officielle à Chambéry en tant que chef de la Maison royale de Savoie revêt la portée d’un pèlerinage filial. C’est ici, dans ce duché entre Léman et Piémont, que s’est écrite dès le XIᵉ siècle, la destinée d’une des plus anciennes dynasties d’Europe.

Aux origines : la naissance d’un pouvoir alpin

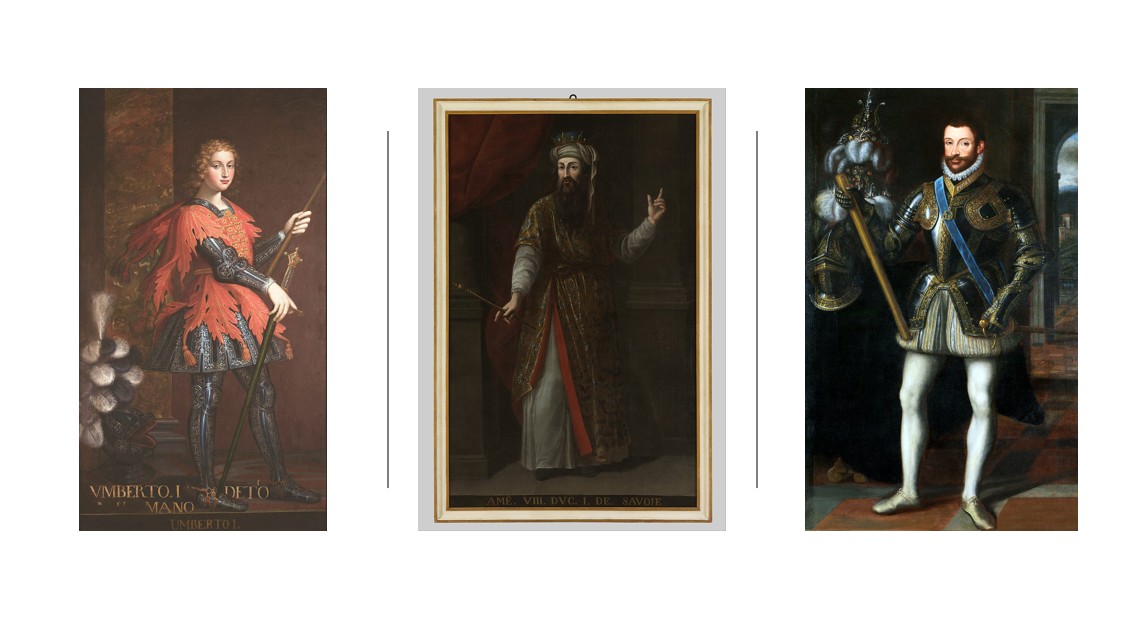

La dynastie naît vers 1003 avec Humbert aux Blanches Mains (970-1042), vassal du Saint Empire romain germanique. En récompense de sa fidélité à l’empereur Conrad II, lors d’une guerre de succession, il reçoit des territoires stratégiques autour du mont Cenis, carrefour entre la France et l’Italie. C’est là que s’ancre la puissance savoyarde : dans le contrôle des passages alpins.

Son fils Amédée Ier (1016-1060) poursuit l’expansion, mais c’est surtout Thomas Ier de Savoie (1178–1233) qui donne à la maison une stature européenne. Habile diplomate, il marie ses filles dans les plus grandes cours d’Europe — une stratégie que les Savoie conserveront avec brio durant des siècles. Le tournant vient en 1416, lorsque Amédée VIII (1383-1451) reçoit du Saint-Empire le titre de duc de Savoie. Souverain cultivé, tolérant et pieux, il fonde l’ordre de l’Annonciade et tente même, un temps, l’aventure pontificale sous le nom de Félix V, dernier antipape de l’histoire (1439–1449). Sa force militaire fut si renommée qu’elle fut employée jusqu’au sein de l’empire byzantin. Il obtient même le comté indépendant de Genève, faisant du duché, une puissance capable de concurrencer les Capétiens.

Sous ses successeurs, la Savoie devient un État charnière, souvent ballotté entre les ambitions françaises et celles des Habsbourg. Emmanuel-Philibert de Savoie (1528–1580), dit Tête de fer, redonne à la maison sa grandeur après les guerres d’Italie. Ayant servi Charles Quint puis Philippe II d’Espagne, un mariage avec une princesse de France, il reconquiert ses États et fait de Turin la nouvelle capitale, amorçant ainsi l’italianisation progressive de la dynastie. « Là où la force échoue, la patience triomphe », aimait-il à dire — une maxime qui résume toute sa politique. C’est sous son règne que Chambéry perdra en 1562 son statut de capitale du duché.

Les rois de Sardaigne : entre absolutisme et Risorgimento (XVIIIᵉ–XIXᵉ siècle)

Sous Charles-Emmanuel Iᵉʳ (1562–1630) et ses successeurs, la Savoie devient une puissance régionale à part entière. Les mariages avec la France (Christine de France, fille d’Henri IV, épouse Victor-Amédée Ier) assurent une influence à la cour de Louis XIII et ancrent la dynastie dans le jeu diplomatique européen. Mais c’est Victor-Amédée II (1666–1732) qui réalise la plus grande ascension. Par son habileté lors de la guerre de Succession d’Espagne, il obtient en 1713, par le traité d’Utrecht, le royaume de Sicile, échangé en 1720 contre celui de Sardaigne. La Maison de Savoie devient ainsi royale : les rois de Sardaigne poseront les fondations de la future Italie unifiée.

Sous Charles-Emmanuel III (1701-1773), puis Victor-Amédée III (1726-1796), le royaume de Sardaigne connaît un âge de stabilité. Mais la Révolution française et les guerres napoléoniennes bouleversent tout : Charles-Emmanuel IV (1751-1819) perd ses États continentaux, et son frère Victor-Emmanuel Ier ne les récupère qu’en 1814. C’est leur descendant Charles-Albert (1798–1849), roi de Sardaigne, qui entre dans la légende. Partagé entre conservatisme et idéal libéral, il tente d’unifier l’Italie par les armes contre l’Autriche. Vaincu, il abdique en faveur de son fils Victor-Emmanuel II (1820–1878), qui parachève l’œuvre du Risorgimento.

Les derniers rois d’Italie : grandeur et déclin (XIX-XXᵉ siècle)

Né à Turin, Victor-Emmanuel II devient le premier roi d’Italie en 1861. Avec l’aide du comte Cavour, des troupes de Guiseppe Garibaldi (chemises rouges) et du soutien de Napoléon III, il parvient à unir les multiples États de la péninsule sous la couronne de Savoie. Symbole d’une Italie moderne, il reste à jamais le « Padre della Patria », le Père de la Patrie. Son tombeau au Panthéon de Rome est toujours un lieu de mémoire. La France, de son côté, annexera la Savoie en 1860 (on parle également de « réunion », clause du traité de Turin conclu entre les deux pays).

Son fils Umberto Ier (1844–1900) renforce l’alliance avec l’Allemagne et l’Autriche. Il sera malheureusement assassiné par un anarchiste. Son petit-fils Victor-Emmanuel III (1869–1947) règne de 1900 à 1946, traversant deux guerres mondiales et l’avènement du fascisme. Son choix de laisser le duc Benito Mussolini accéder au pouvoir en 1922 reste l’une des pages les plus controversées de la dynastie compromise par ce choix. Après la chute du régime monarchique et la proclamation de la République italienne en 1946, dans des conditions douteuses il abdique en faveur de son fils.

Umberto II (1904–1983), dit le roi de mai, ne régnera qu’un mois. Il s’exile au Portugal, mettant fin à près de neuf siècles de souveraineté savoyarde. Un héritage royal que le prince Emmanuel-Philibert de Savoie assume. « Je ne suis pas là pour revendiquer le retour de la monarchie mais pour apprendre notre histoire. La république est née en boitant, ils ont foutu dehors mon grand-père, ils nous tout séquestré », explique toutefois son petit-fils dans une forme de regret

Un programme chargé de symboles

Accueilli par les autorités locales et plusieurs associations patrimoniales, Emmanuel-Philibert a débuté sa journée par une halte au château de La Grande Forest, à Saint-Jean-de-Chevelu, où il a salué les artisans œuvrant à la restauration de l’édifice. Puis, direction la Fondation du Bocage, institution éducative fondée par Camille Costa de Beauregard, figure de la charité savoyarde récemment béatifiée.

L’après-midi, le prince s’est rendu au château des ducs de Savoie, joyau du pouvoir dynastique médiéval, où il a déposé une gerbe dans la Sainte-Chapelle, jadis gardienne du Saint-Suaire avant son transfert à Turin. Dans les salons du Conseil départemental, un cocktail officiel a réuni élus, ecclésiastiques et mécènes autour d’un même mot d’ordre : la transmission.

La journée s’est achevée à la cathédrale Saint-François-de-Sales, où un concert caritatif a rassemblé plusieurs centaines d’invités au profit de la restauration du patrimoine religieux savoyard et de la jeunesse en difficulté. « Servir, c’est la plus noble des traditions familiales », rappelle la présence du prince royal avant de remettre les dons récoltés pour la Fondation du Bocage et le diocèse d’Annecy.

.

Un retour aux sources familiale, attendu et salué

Dans les rues de Chambéry, l’accueil fut chaleureux. Les habitants ont salué « la simplicité » et « la proximité » du prince. Même les autorités municipales, habituellement prudentes face aux symboles monarchiques, ont souligné la dimension patrimoniale de la visite.

À 52 ans, ce chef d’entreprise, producteur et philanthrope, marié à la princesse Clotilde Courau, père de deux filles, entend conjuguer héritage et modernité : « Mon rôle n’est pas de vivre dans la nostalgie, mais de faire vivre un héritage. La Maison de Savoie doit être un pont entre les peuples, entre le passé et l’avenir. ». Au-delà de la commémoration, cette visite marque aussi une forme de diplomatie culturelle. « L’objectif est de soutenir la culture et le patrimoine », explique-t-il. Nous n’avons plus aucune fonction officielle et gouvernementale, ce que nous faisons, nous le faisons à titre privé. Bien sûr avec un grand héritage derrière et un nom important, et je suis très très fier de mon nom, ‘‘de Savoie’‘ », explique le prince.

Celui, qui partage désormais son temps entre Monaco, Rome et Turin, souhaite redonner à la Maison de Savoie un rôle actif dans la promotion de la francophonie alpine, du tourisme historique et du mécénat artistique. L’événement prend d’autant plus de relief que l’année 2025 marque le 600ᵉ anniversaire du duché de Savoie, érigé en 1416 par l’empereur Sigismond en faveur d’Amédée VIII. Un jubilé dont cette visite apparaît comme le prélude symbolique.

Si Emmanuel-Philibert de Savoie a longuement évoqué l’histoire et la spiritualité savoyardes, il n’a pas esquivé certaines blessures du passé. Interrogé sur les relations de sa famille avec la République italienne, il a confié : « Nous avons connu l’exil, l’injustice, parfois la caricature. Mais je veux tourner la page. La Maison de Savoie doit être un vecteur de rassemblement, pas de division. »

Des propos empreints de gravité, qui rappellent les décennies d’exil imposées aux héritiers de la monarchie italienne jusqu’en 2002. Désormais, le prince veut privilégier l’action concrète : projets éducatifs, environnementaux, et mise en valeur du patrimoine transfrontalier. «Je souhaite revenir ici aussi souvent que possible afin d’assumer une représentation mais aussi pour parler aux jeunes pour parler de l’histoire. C’est quelques chose dont les Savoyards doivent être fiers. », a-t-il conclu, avant de saluer longuement la foule sur le parvis de la cathédrale.

.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.