Chassée de ses domaines par des peuples dont l’appétit de souveraineté a été longtemps frustré, la famille du dernier empereur commence un exil presque miséreux. Si les Habsbourg-Lorraine ont depuis retrouvé vie normale, Charles ne survivra pas à cette déchéance. Il en tire néanmoins une occasion de faire une dernière fois montre de sa grandeur d’âme et meurt « en chrétien».

Le 19 novembre 1921, un navire de la Royal Navy débarque Charles Ier d’Autriche et son épouse, l’impératrice Zita, à Funchal, la petite capitale de Madère, où les Alliés les ont condamnés à la relégation après l’échec de leur deuxième tentative de restauration en Hongrie. Le couple impérial est conduit à l’hôtel Reid, un palace dont une dépendance, la villa Victoria, leur a été réservée. Charles, dont les biens ont été confisqués par les pays qui se sont partagé l’empire des Habsbourg, est logé à ses frais. Un rapide calcul lui montre que ses moyens ne lui permettront pas longtemps de payer l’hôtel. Le 16 novembre, le ministre des Affaires étrangères britannique avait attiré l’attention de la Conférence des ambassadeurs sur la nécessité d’assurer un revenu à l’ex-empereur. Il avait été décidé que les États successeurs de la Double Monarchie – la Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie – devraient subvenir à ses besoins. Cependant, à Prague, Beneš avait fait savoir qu’il ne débourserait pas une couronne pour les Habsbourg…

Une semaine après son arrivée à Madère, Charles fait connaître son embarras au propriétaire de l’hôtel. Compatissant, celui-ci trouve une solution : sur les hauteurs de Funchal, à 600 mètres d’altitude, une maison, la Quinta do Monte, est mise gracieusement à la disposition des souverains. L’empereur accepte la proposition, mais pour emménager décide d’attendre l’arrivée de ses enfants, que l’impératrice doit aller chercher en Europe.

Le 4 janvier 1922, Zita embarque pour Lisbonne, d’où le train l’emmènera vers l’Espagne et la France, jusqu’en Suisse, pays de leur précédent exil. En l’absence de sa femme, Charles travaille. Il élabore notamment un projet de nouvel empire des Habsbourg, une confédération danubienne couronnée par une monarchie constitutionnelle. Des plans sur la comète ?

La Tchécoslovaquie a fait savoir qu’elle ne débourserait pas une couronne pour les Habsbourg

Le 2 février, l’impératrice est de retour à Madère. Avec ses enfants, leur gouvernante et sa dame d’honneur. Cinq jours plus tard débarquent un prêtre hongrois qui sera l’aumônier de la famille, un précepteur autrichien et une religieuse suisse chargés des enfants, et trois domestiques. À la fin du mois arrive encore la grand-mère de l’empereur, qui est également une tante de Zita. Comment nourrir toutes ces bouches ?

Le 18 février, la famille impériale emménage à la Quinta do Monte. Environ vingt-cinq personnes s’entassent dans la maison. Le précepteur des enfants dort dans un pavillon délabré, et deux couples de domestiques dans une annexe, sur la terre battue. La Quinta est dotée de l’eau courante, mais seulement à l’étage et à la cuisine. Il n’y a pas l’électricité : on s’éclaire à la lampe à pétrole. La température est de 8 °C dans les pièces, où, pour se chauffer, il n’y a que du bois vert qui fume. Une odeur de moisi imprègne la maison. Dans la chambre qui a été transformée en chapelle, les champignons poussent sur les murs. Et l’impératrice Zita doit accoucher au mois de mai…

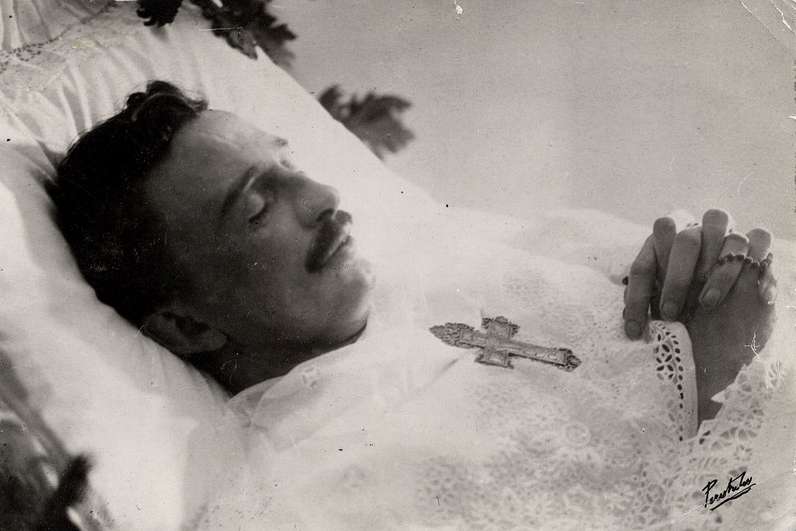

Le 9 mars, Charles descend à pied à Funchal afin d’acheter un petit cadeau pour un de ses fils, dont l’anniversaire a lieu le lendemain. Le soleil brille sur la ville, tandis que les hauteurs sont envahies par le brouillard. En remontant, l’empereur frissonne. Le 10 mars, lors de la petite fête organisée pour son fils, il ne se sent pas bien. Le 14, il se réveille fiévreux, et garde le lit toute la journée. Cinq jours durant, sa température reste stationnaire : 39 °C. Au cours des quinze jours suivants, elle monte encore et descend rarement. Le malade est à bout de forces. Au soir du 27 mars, le souverain reçoit les derniers sacrements. Après avoir reçu l’absolution, il murmure : « Je pardonne à tous ceux qui travaillent contre moi, je continuerai à prier et à souffrir pour eux. » Il a fait chercher son fils aîné, Otto, âgé de 10 ans, pour « [qu’il voie] comment un empereur meurt en catholique ».

Le 31 mars, au dix-septième jour de la maladie, Charles délire. Le lendemain, il se plaint pour la première fois : il a du mal à respirer, ses articulations se paralysent. Après qu’il a reçu la communion, sa tête tombe sur l’épaule de sa femme. Au bout de quelques minutes, il murmure : « Jésus, viens, viens ! » Zita prie tout haut, pendant que l’empereur râle. Puis souffle son dernier mot : « Jésus. » Samedi 1er avril 1922, 12 heures 23 minutes : Charles d’Autriche rend son âme à Dieu. Il avait 34 ans. L’impératrice avait ce jour-là une robe rose. C’est la dernière fois qu’on la verra vêtue de couleur : elle a 30 ans, et portera le deuil toute sa vie.

Les obsèques de l’empereur ont lieu le 5 avril. Tandis que les autorités de l’île ont décrété le deuil et qu’à Funchal les drapeaux sont en berne et les magasins fermés, une foule estimée à 30 000 personnes se presse autour de Nossa Senhora do Monte, l’église où la messe d’enterrement est célébrée par l’évêque de Madère, entouré de quarante prêtres. C’est aussi dans ce sanctuaire que Charles sera inhumé, dans une chapelle latérale qui est, aujourd’hui encore, son ultime demeure.

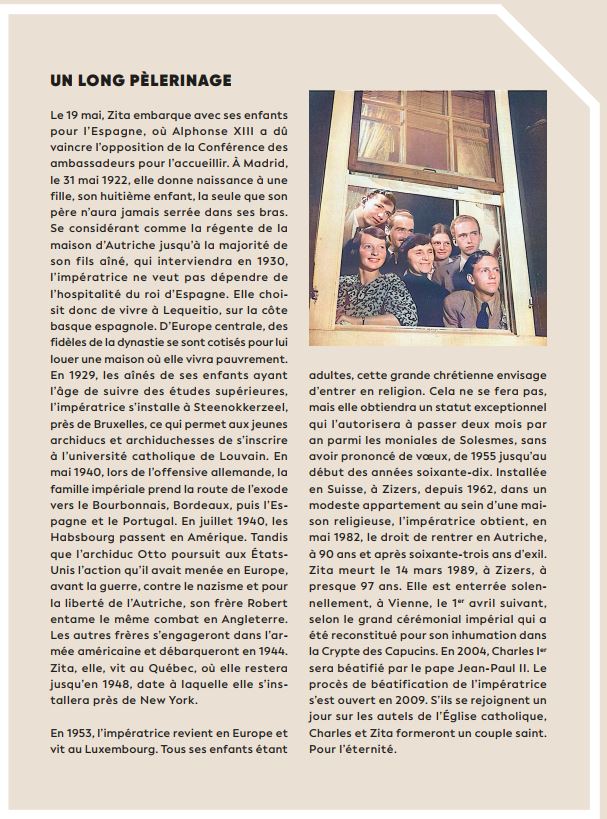

. . .

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.