Figure à la fois féerique et funèbre, la Dame Blanche traverse les siècles sans jamais perdre son mystère. Née du folklore médiéval, elle hante encore châteaux, abbayes et légendes, rappelant que certaines âmes ne trouvent jamais le repos.

Sa légende traverse les siècles et les continents : la Dame Blanche hante l’imaginaire collectif depuis le Moyen Âge. Fée bienfaisante ou spectre errant, elle a pris mille visages selon les époques et les croyances. Tantôt protectrice, tantôt vengeresse, elle incarne à la fois la peur et la fascination de l’invisible. Associée à la noblesse et même à certaines familles royales, cette figure féminine continue de peupler les récits populaires et les couloirs des châteaux anciens.

Des origines médiévales

Apparue au cœur du Moyen Âge, la Dame Blanche est d’abord présentée comme une fée. Déesse des eaux ou esprit des forêts, elle pouvait bénir les villages ou jeter des malédictions à ceux qui troublaient son domaine. À partir du XVIᵉ siècle, la croyance évolue : la Dame Blanche devient plus inquiétante, souvent accusée d’enlèvements d’enfants ou de hanter des lieux dangereux. Ces légendes, colportées dans les campagnes, servaient aussi à dissuader les imprudents de s’aventurer dans des zones interdites ou sacrées.

On raconte même qu’une Dame Blanche aurait été aperçue à la grotte de Massabielle, à Lourdes, bien avant les apparitions de 1858 — signe que la frontière entre foi et folklore n’a jamais cessé d’être poreuse.

.

Les fantômes de nobles dames

Peu à peu, la Dame Blanche prend le visage de nobles dames mortes tragiquement, condamnées à errer dans les ruines de leur demeure. Ces récits, souvent liés à des drames d’amour ou de trahison, se transmettent de génération en génération.

Au château de Sauvebœuf, en Dordogne, on raconte l’histoire d’Alice, fille du seigneur du lieu au XIIIᵉ siècle. Amoureuse du seigneur de Losse, elle fut promise à un rival jaloux, Archambeau de Montignac. Tromperies, batailles et meurtre s’ensuivirent. Refusant ce mariage maudit, la jeune fille se jeta du haut d’une tour dans la Vézère. Des siècles plus tard, un descendant de la famille aurait aperçu son spectre au clair de lune, avant qu’elle ne disparaisse dans un écho de bataille ancienne. Bouleversé, il finira par entrer dans les ordres.

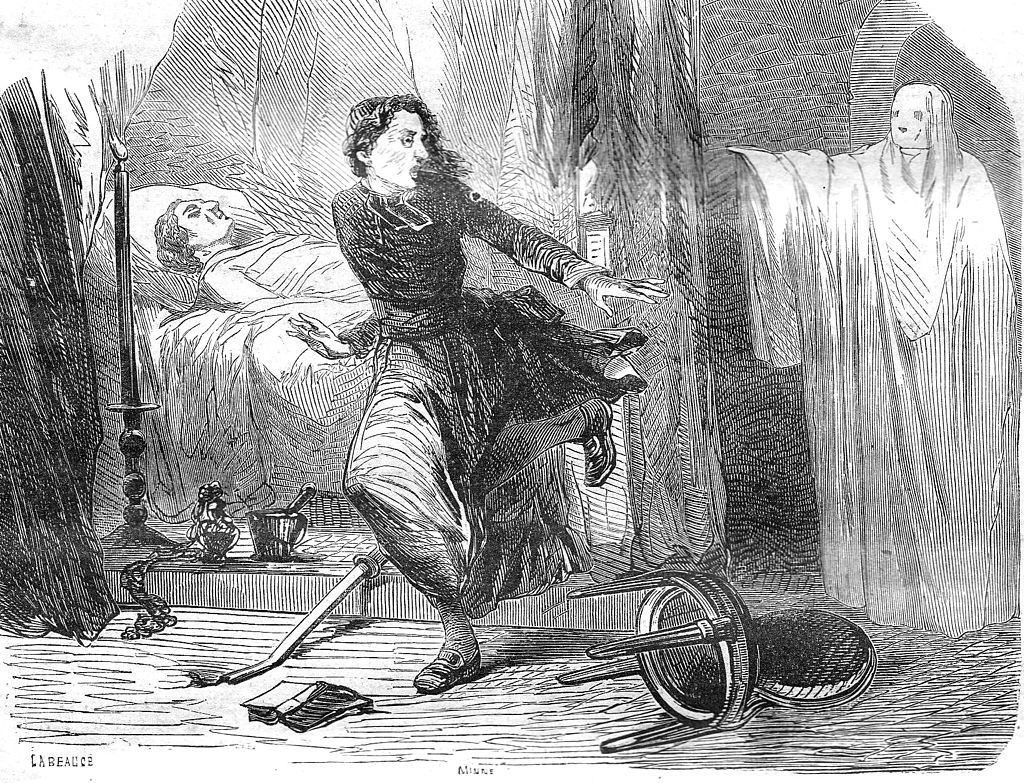

Le château de Puymartin, lui aussi, possède son apparition. Au XVIᵉ siècle, Thérèse de Saint-Clar fut surprise en flagrant délit d’adultère par son mari revenu des guerres de Religion. Dans un accès de rage, il tua l’amant et fit enfermer sa femme dans une pièce murée du château. Elle y vécut quinze longues années avant d’y mourir. Depuis, son spectre vêtu de blanc errerait encore vers minuit dans les couloirs de la demeure, aperçu par plusieurs témoins, dont le comte Henri de Montbron.

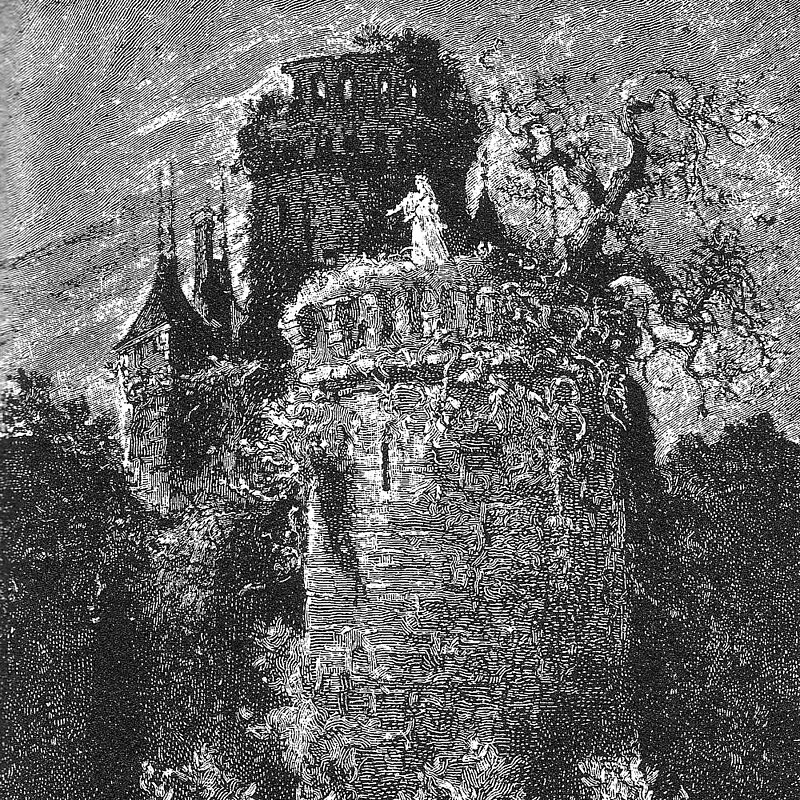

Plus au nord, en Bretagne, le château de Trécesson garde la mémoire d’une scène tragique. Un braconnier aurait vu, vers 1750, un attelage noir s’arrêter devant la demeure. Deux hommes en descendirent pour creuser une fosse et y jeter vivante une jeune femme en robe de mariée. Trop tardive, l’intervention du seigneur de Trécesson ne put la sauver. Depuis, la fiancée apparaît sur les toits les nuits de pleine lune. Selon d’autres versions, la légende remonterait au XIIIᵉ siècle, lorsque la promise du seigneur Artus de Trécesson disparut mystérieusement le jour de ses noces.

Enfin, à l’abbaye de Mortemer, en Normandie, c’est le spectre de Mathilde l’Emperesse — petite-fille de Guillaume le Conquérant et mère d’Henri II Plantagenêt — que l’on dit encore apercevoir de son décès en 1167. Cloîtrée plusieurs années par son père, elle reviendrait errer entre les ruines et l’étang les nuits de pleine lune. Ses gants seraient prophétiques : blancs pour annoncer un heureux événement, noirs pour présager un malheur.

L’annonciatrice des morts royales

Cette figure rappelle les banshees irlandaises, messagères de mort, ou la fée Mélusine, liée aux Lusignan, dont les cris sur les tours du château annonçaient la disparition prochaine d’un des leurs.

Une ancienne coutume voulait que les reines de France portent le deuil de leur époux dans des habits blancs, signe de pureté et de lumière céleste. De là viendrait le surnom de « reines blanches ». Louise de Lorraine (1553-1601), veuve d’Henri III, incarne à merveille cette image : retirée au château de Chenonceau, elle y vécut vêtue de blanc jusqu’à sa mort et fit peindre sa chambre en noir, symbole de son veuvage et de sa fidélité éternelle. On la surnomma bientôt la « Dame Blanche de Chenonceau ».

Dans la tradition européenne, certaines grandes familles royales ou princières auraient eu leur propre Dame Blanche. Chez les Habsbourg, les Hohenzollern, les Brunswick ou les Bade, son apparition annoncerait la mort prochaine d’un membre de la lignée. Ainsi, elle serait apparue à Charles Quint la veille de sa mort (1558), à l’Aiglon (1832), fils de Napoléon Iᵉʳ, à l’archiduc Rodolphe dans le parc de Mayerling la nuit du drame de 1889. L’impératrice Élisabeth d’Autriche, « Sissi », affirma même l’avoir vue onze jours avant son assassinat (1898) ou encore le prince Louis-Ferdinand de Prusse (1994).

Qu’on y croie ou non, la Dame Blanche demeure une légende intemporelle. Elle traduit une peur universelle — celle des esprits qui errent entre le monde des vivants et celui des morts — mais aussi un profond besoin de croire en la persistance de l’âme. Ses récits, entre foi populaire, superstition et poésie, continuent d’alimenter l’imaginaire collectif. Nul doute que son spectre, changeant et insaisissable, poursuivra encore longtemps sa route à travers les siècles et les frontières.