Figure majeure du portrait au XVIIIᵉ siècle, Élisabeth Vigée Le Brun traverse les splendeurs de l’Ancien Régime et les bouleversements révolutionnaires avec un talent qui séduit l’Europe entière. Portraitiste de Marie-Antoinette, artiste célébrée puis exilée, elle incarne à elle seule l’élégance, la grâce et la fragilité d’un monde sur le point de disparaître.

Née sous le règne de Louis XV, Élisabeth Vigée Le Brun fut contemporaine des derniers feux de l’Ancien Régime et des troubles révolutionnaires. Portraitiste attitrée de la reine Marie- Antoinette, dont les représentations firent fureur, admise à l’Académie royale de peinture en 1783, elle se créa une carrière internationale tout en bouleversant les codes du traditionnel portrait de cour.

Exilée sous la Révolution, elle parcourut l’Europe à la recherche de nouvelles clientèles aristocratiques. Rois, reines, princes et princesses posèrent devant le chevalet de l’infatigable artiste et voyageuse, qui n’en finit pas de nous éblouir dans l’Europe de « la douceur de vivre ».

« Tu seras peintre, mon enfant ! »

Élisabeth Louise Vigée voit le jour le 16 avril 1755, à Paris. Issue d’un milieu bourgeois, elle est la fille du pastelliste Louis Vigée, membre de l’Académie de Saint-Luc bénéficiant d’une certaine notoriété, et de Jeanne Maissin, dont on sait peu de choses. Confiée aux paysans du coin afin qu’ils l’élèvent durant ses premières années (selon les codes de cette époque), elle est finalement placée comme pensionnaire à l’école du couvent de la Trinité. C’est là qu’elle va faire la démonstration de ce qui sera plus tard son talent et sa force : le dessin.

Une passion pour la jeune fille qui dessine partout où elle peut, sur les murs, dans les marges de ses carnets et sur ceux de ses camarades. En voyant un jour le portrait d’un homme à barbe dont elle en fait une réplique, son père lui déclara : « Tu seras peintre, mon enfant, ou jamais il n’en sera. ». Prophétique en soi à la veille du décès accidentel de Louis Vigée qui intervient en 1767.

Sa mère se remarie très vite à un joaillier fortuné avec lequel la jeune fille aura des problèmes relationnels. Élisabeth Louise Vigée se réfugie dans la peinture à l’huile et au pastel. La finesse de son art ne va pas tarder à être remarquée et pour fuir l’avarice de son beau-père, elle décide d’épouser Jean-Baptiste-Pierre Le Brun, un collectionneur de tableaux à la réputation de noceur.

Le peintre de la reine Marie-Antoinette

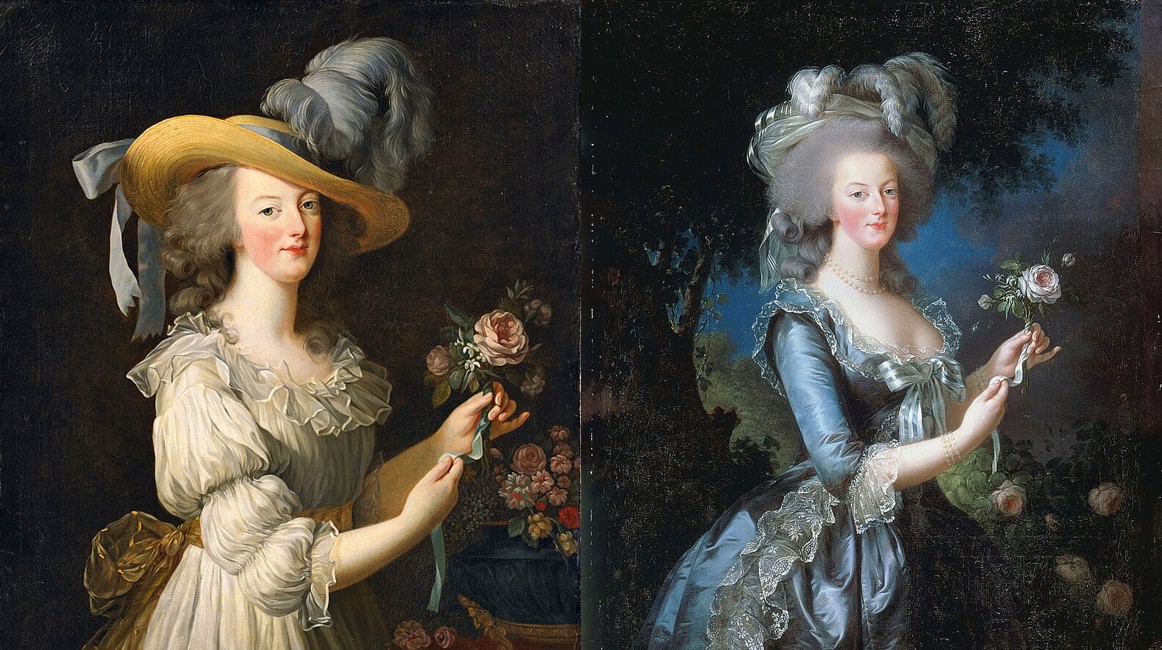

La reine Marie-Antoinette a pendant très longtemps été insatisfaite de ses portraitistes. Les résultats des représentations qui furent faites à son égard ne lui plaisaient guère. Elle recherchait un peintre pouvant mettre en valeur sa majesté naturelle. Avec Vigée Le Brun, elle va être servie ! Présentée par la duchesse de Chartres, cette dernière va, sans dissimuler l’irrégularité des traits de la souveraine, exprimer une ressemblance entre le portrait et le modèle qu’elle sublime.

Va naître alors une complicité entre les deux femmes, née d’attentions réciproques et d’affinités de goûts, tissant entre la reine et son portraitiste « des liens fondés sur la loyauté. ». Cette relation lui sera bénéfique puisqu’elle lui permet d’être admise à l’Académie royale de peinture et de sculpture. Nous sommes en 1783 et le succès couronne déjà une artiste qui a donné naissance à sa fille, Jeanne-Julie -Louise Vigée Le Brun (1780-1819).

Des nombreux portraits de la reine de France, celui de « Marie-Antoinette en Gaulle » va provoquer un véritable scandale. Présentée dans une robe en gaule, de mousseline de coton, ce « déshabillé » heurte la bigoterie de Versailles. Élisabeth Louise Vigée Le Brun doit alors s’empresser de refaire le portrait avec une robe plus conventionnelle où l’épouse de Louis XVI porte une rose à la main.

Une vie parisienne

Au sommet de sa gloire, Élisabeth Louise Vigée Le Brun s’amuse dans le Paris des derniers feux de l’Ancien Régime. Une ville européenne agitée, bruyante, corrompue et brillante. Capitale intellectuelle de l’Europe civilisée, Paris est une capitale où règnent les femmes. L’artiste avait pour habitude de se rendre au théâtre, de flâner sur les élégantes promenades parisiennes ou de tenir salon dans son hôtel. À table, en galante compagnie, des conversations hardies et charmantes où l’intelligence est sûre, au milieu d’hommes instruits et de femmes élégantes.

Les bons mots et les potins fusent, des anecdotes croustillantes et de la médisance qui font sourire. « Dans la fête brillante que se donne la haute société, la conversation est la pièce principale et sans philosophie, la conversation serait fade ! Elle y met son piment, son ironie, ses paradoxes, ses pointes, ses audaces, ses impiétés », écrit l’historien Pierre Gaxotte. C’est dans cette atmosphère calme et cultivée que l’artiste peut pleinement s’épanouir. Pourtant, au loin menaçait déjà l’orage révolutionnaire. Aucun réveil aussi brusque n’aura été précédé d’un sommeil si doux et « par des songes plus séduisants. ».

Elle n’échappe pas aux rumeurs, aux quolibets. On l’accuse de multiplier les amants, à tort ou à raison.

L’orage révolutionnaire

« L’affreuse année de 1789 était commencée, et la terreur s’emparait déjà de tous les esprits sages », s’exprime l’artiste dans ses Souvenirs. Intime de la reine, de la Cour et des milieux aristocratiques, la sécurité de la portraitiste est de plus en plus compromise. À Paris, les caves de son hôtel particulier sont enfumées, les murs sont tagués et il ne lui est désormais plus possible de se montrer aux fenêtres de sa demeure.

Laissant derrière elle fortune et peintures, elle décide de quitter la France de façon clandestine avec sa fille Julie et sa gouvernante, quelque temps après le départ du comte d’Artois et des Polignac. Le jour de son départ, le 5 octobre 1789, le roi et la reine sont amenés de force de Versailles à Paris. Elle arrive à Lyon, déguisée en ouvrière et se réfugie en Savoie, alors terres du roi de Sardaigne, puis à Rome en novembre suivant.

Sa fuite hors de France l’emmène dans la péninsule italienne. Éloignée de ses proches – dont elle s’inquiète pour la sécurité – Élisabeth Vigée Le Brun va tout faire pour réussir et ne pas perdre pied. Elle usa de son renom et de sa beauté pour servir une riche et prestigieuse clientèle européenne fascinée par le modèle français d’alors. La belle et sulfureuse Lady Hamilton, Isabella Teotochi, la Princesse Hermenegilde von und zu Liechtenstein et le prince Ivan Ivanovich Batriatinski figurent parmi ses modèles.

Pendant son exil (1789-1802), son talent est reconnu par de nombreuses académies comme celles de Parme, Saint-Pétersbourg ou encore celles de Rome et de Florence. Lorsqu’elle apprend que son nom a été rayé de la liste des émigrés, elle comprend tout ce qu’elle a perdu. Elle divorce en 1794 de son mari, ruiné par cette révolution dont elle n’apprécie pas les dérives et qui place la tête de ses amis sous la guillotine. Les relations avec sa fille se détériorent au moment où celle-ci se marie avec Gaëtan Bertrand Nigris, directeur des Théâtres impériaux à Saint-Pétersbourg. Mère et fille partagent le même talent. Elles n’auront pourtant pas le même destin.

Le retour en France, l’ultime chapitre d’une vie talentueuse

À son retour (1802), elle est surprise par les changements opérés en France. Elle ne trouve pas sa place dans la nouvelle société. Elle ne retrouve plus les fastes de l’ancienne monarchie. Peintre d’un Ancien Régime aux accents féminins, elle constate que les hommes et les femmes sont à présent séparés comme « des ennemis en présence. ». Elle essayera tant bien que mal de recréer l’atmosphère de l’ancienne société où esprits cultivés et moqueurs pouvaient s’épanouir en toute liberté.

Sa vie ne s’arrête point pour autant. Revenue sous le toit de son ancien mari, elle continue de peindre et de laisser son talent s’exprimer. À présent, le passé sera passé et le futur devra être affronté. Elle réalise le portrait de Caroline Murat, épouse du Maréchal Joachim Murat, roi de Naples. La réalisation se passe mal. Les deux femmes ont du mal à s’entendre. « J’ai peint de véritables princesses qui ne m’ont jamais tourmentée et ne m’ont pas fait attendre », écrira plus tard dans ses souvenirs une rancunière Élisabeth Vigée Le Brun à propos de la sœur de l’Empereur Napoléon Ier. Elle finit par quitter la France pour la Suisse en 1807. Elle y restera deux ans, restant fidèle à cette monarchie dont elle est nostalgique.

Aux alentours de 1830, Élisabeth Vigée Le Brun entreprend la rédaction de ses Souvenirs. Cette œuvre, véritable testament artistique, lui permet de revivre son existence, de la contempler avec tendresse et distance. À travers ses pages, le lecteur pénètre dans son monde foisonnant, croise ses proches, partage ses émotions et ses souvenirs. Elle s’éteint à Paris le 30 mars 1842, laissant derrière elle le témoignage vibrant d’une vie au service des reines, des élégances et des grâces d’un siècle raffiné.

Peintre d’un univers léger, séduisant et éphémère, elle aura su incarner à merveille l’esprit d’un temps qui ne voyait guère au-delà des ors et des miroirs. Comme l’écrit si justement Pierre de Nolhac : « On aime cette femme d’être si bien l’interprète d’une société galante et insouciante, qui se joue à elle-même une comédie au tragique dénouement. ».

.