Dix doigts posent délicatement un dernier accord sur le clavier du piano installé sur la scène. Le silence se fait. Les murs résonnent encore des dernières notes d’un « Ave Maria » improvisé. Sous les applaudissements, Natasha St-Pier descend de la scène de ce petit théâtre dissimulé derrière la façade Renais- sance du château de Brissac. La veille, l’artiste québécoise chantait devant plusieurs centaines de spectateurs dans l’église Saint-Vincent de Brissac, dont l’association « la Brisséenne » travaille à financer la rénovation du fronton. Aujourd’hui, son public consistait uniquement en M. et Mme Charles-André de Cossé, duc et duchesse de Brissac, qui venaient de lui offrir une visite privée de leur demeure en compagnie de l’équipe de l’artiste… et de l’envoyé spécial de votre revue. Ce théâtre « Belle Époque » est l’œuvre de Jeanne Say, petite-fille de raffineurs de sucre nantais ayant fait fortune après avoir compris les premiers l’intérêt de la betterave sucrière (« Béghin Say », c’est eux), devenue marquise de Brissac suite à son mariage en 1866 avec le marquis Roland de Brissac. Passionnée de musique, elle aménage ce théâtre aux deuxième et troisième étages pour pouvoir y recevoir ses proches. Ils y applaudissent des artistes célèbres, mais aussi la marquise elle-même, qui y interprète – avec, dit-on, beaucoup de talent – des œuvres de Wagner, Gounod, Massenet ou Saint-Saëns. L’amour de Jeanne Say pour la mu- sique a également laissé son empreinte dans une autre pièce du château. Au fond de la salle à manger, elle avait fait construire une tribune où un orchestre venait régulièrement ac- compagner les repas qu’elle offrait à ses invités. « Jeanne Say est une des personnalités de ma famille que je préfère, explique Charles-An- dré de Cossé à ses visiteurs. C’était à la fois une artiste, très sensible et passionnée, et une femme d’affaires déterminée, au tempérament très fort.

Ces deux aspects de sa personnalité sont encore visibles aujourd’hui dans notre maison, qui ne serait pas ce qu’elle est sans le travail qu’elle a accompli. » Bien entendu, le château est tout entier empli d’œuvres d’art, dont de très nombreux portraits des membres de la famille, mais aussi des tapisseries gigantesques ainsi que de nombreux meubles. L’une des plus belles est sans doute la stèle funéraire d’Eli- sabeth Louise de Malide, épouse du neuvième duc de Brissac, Timo- léon de Cossé. En marbre, elle est une œuvre de jeunesse du sculpteur David d’Angers, fierté de l’Anjou qui compte parmi les plus grands artistes français du xixe siècle. « Cette épitaphe me touche encore à chaque fois que je la lis, précise monsieur le duc à ses invités. Elle parle des enfants de la défunte, “tendres fleurs moissonnées avant le temps”. » Son épouse, Larissa Széchényi von Sárvár-Felsövidék, s’arrête, elle, devant une longue robe blanche exposée à droite de l’autel : celle qu’elle portait le jour de son mariage. La politique aussi a laissé des marques dans le château de Brissac. La « chambre de Louis XIII » a ainsi été le théâtre de la récon- ciliation, en 1620, entre le jeune roi et sa mère, Marie de Médicis. Les festivités offertes à cette oc- casion par le premier duc de Bris- sac, Charles II de Cossé, durèrent une semaine. Les chroniqueurs de l’époque racontent des retrouvailles « pleines de larmes et de caresses ». « On peut en douter, sourit le duc. Les historiens penchent plutôt pour une rencontre froide et distante, motivée uniquement par la raison d’État… » Qu’importe, ce qui est sûr c’est que la querelle, qui du- rait depuis plusieurs années, a été définitivement éteinte dans cette pièce, qui est aujourd’hui dans l’état où elle se trouvait au moment de l’évènement. L’âge et la fragilité du mobilier et des tapisseries qu’on y découvre font d’ailleurs que la pièce est éclairée uniquement à la lumière artificielle : le soleil risquerait de les abîmer.

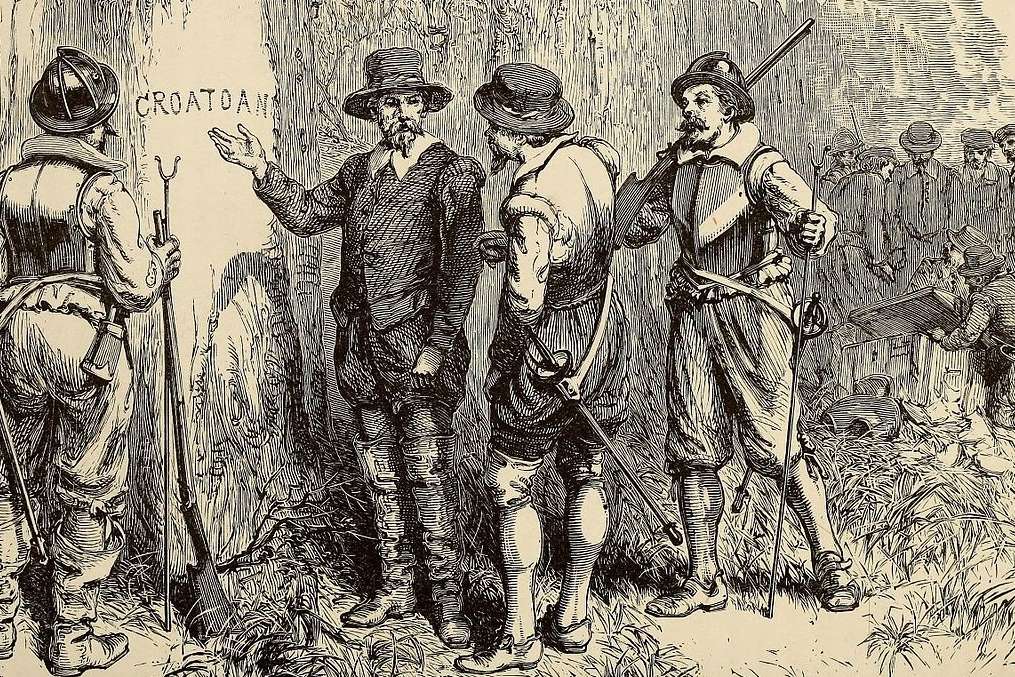

Le château de Brissac, c’est aussi et surtout une silhouette absolument unique. Charles II de Cossé-Brissac avait hérité d’un château médiéval, entouré d’une haute muraille parsemée de tours imposantes. Les guerres de Religion l’ayant laissé dans un état déplorable, son propriétaire décide de le reconstruire, mais à la nouvelle mode. Son architecte, Jacques Corbineau, lui dessine les plans d’un château démesuré, haut de 7 étages et composé de plus de 200 pièces. Les travaux commencent par une moitié de la façade principale, qui s’appuie sur deux des tours encore debout, lesquelles devront ensuite être détruites pour laisser la place à l’autre moitié de la façade. Hélas, Charles II meurt en 1621 et ses successeurs abandonnent le chantier, par lassitude sans doute, par manque de moyens aussi. Aujourd’hui, le château de Brissac est « un château à moitié construit dans un château à moitié détruit ». Son immense façade Renaissance est toujours insérée dans ses deux tours médiévales. Le temporaire est devenu définitif, et l’actuel propriétaire s’en réjouit : « Ce mélange des styles et des époques est ce qui fait la richesse du château. Je ne sais pas si ça a d’abord été une souffrance pour mes ancêtres de n’avoir pas pu aller au bout du projet, mais je pense qu’ils ont vite appris à aimer leur maison comme cela : sinon, je pense qu’ils auraient au moins essayé d’adoucir la rupture entre les deux époques, de masquer le collage. » Au contraire, la rupture est restée béante, et le château de Brissac expose aujourd’hui ses deux cicatrices avec fierté, comme une vieille dame qui sait que ses rides sont une bonne partie de sa beauté. « Sans ces deux cicatrices, le château serait certes impressionnant, mais je suis convaincu qu’il ne serait pas aussi attachant, qu’il ne touche- rait pas autant de monde », sourit Charles-André de Cossé-Brissac. « Faire vivre une telle demeure doit être une charge titanesque ? », s’enquiert Natasha St-Pier au pied de l’escalier monumental où nous venons de faire une photo du groupe après la visite. Le duc sourit : « C’est évidemment beaucoup de travail.

UNE FAMILLE ANCRÉE DANS LA VIE LOCALE

« Le destin de notre famille est lié au village de Brissac-Quincé. Mes ancêtres ont construit

ou aidé à construire plusieurs monuments du village, dont l’église Saint-Vincent. Pour ma part, j’ai effectué plusieurs mandats de conseiller municipal. Mais surtout, je sais que je peux compter sur l’amitié de nombreux habitants. Pour la plupart,

je suis allé à l’école avec eux ! Nous nous tutoyons et nous appelons par nos prénoms, mais ils sont toujours très fiers de me présenter comme “monsieur le duc”. Cette amitié me touche beaucoup et nous engage tous à nous donner à fond les uns aux autres. »

Cette maison est comme un grand paquebot qui fait sans cesse le tour du monde : c’est finalement très répétitif, avec beaucoup de choses récurrentes. J’ai la chance de pouvoir consacrer ma vie à faire vivre cette maison, où j’ai grandi. Depuis trente-quatre ans, nous travaillons à l’offrir à la vue de tous, pour que chacun puisse en profiter, la découvrir, l’aimer, et s’émerveiller avec nous de ce que nos ancêtres ont construit. S’inscrire dans cette histoire est une grande responsabilité, mais aussi un grand bonheur. »

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.