Amaha Sélassié Ier, dernier héritier d’une dynastie millénaire, incarna l’Éthiopie impériale dans l’exil. Son destin mêle fidélité au trône, épreuves de la guerre et mémoire d’un empire qui a traversé les siècles.

L’histoire d’Amaha Sélassié Ier est celle d’un prince qui porta sur ses épaules tout le poids d’un empire vieux de trois mille ans. À travers lui, c’est tout le destin de l’Éthiopie moderne qui se cristallise : une monarchie qui plonge ses racines dans la Bible, confrontée au choc de la modernité, de la guerre et de l’exil.

Une éducation de prince héritier

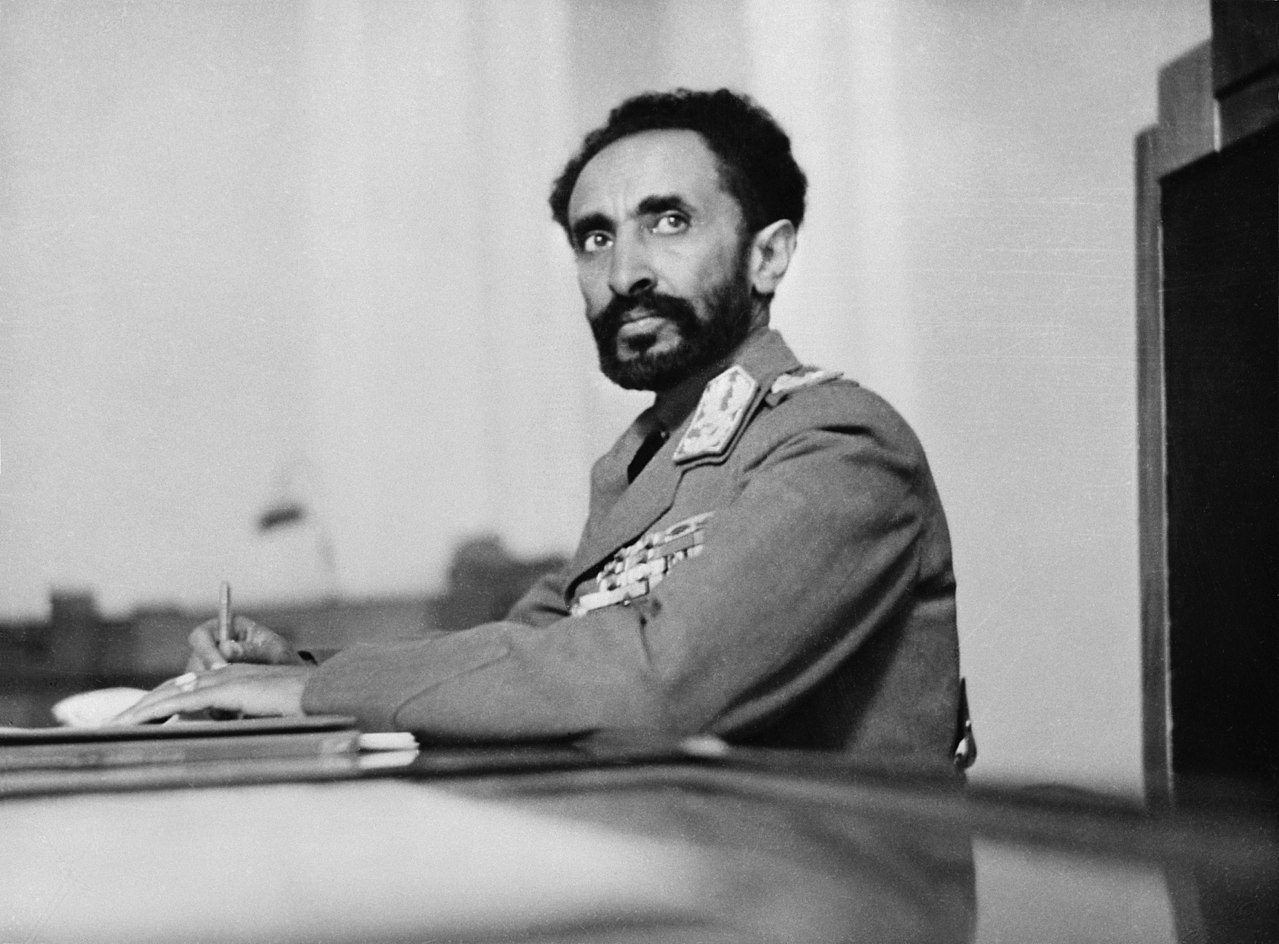

Né le 27 juillet 1916 à Harrar, Asfa Wossen Taffari — son nom de baptême — est le fils unique du futur empereur Haïlé Sélassié Ier et de l’impératrice Menen Asfaw. Il grandit dans un monde où le sacré et le politique se confondent.

Son père, d’abord connu sous le nom de Ras Tafari Makonnen, futur régent du royaume (1916-1930), incarne déjà la transition d’une Éthiopie féodale vers une nation moderne. Admirateur de la culture européenne, fin diplomate et stratège avisé, il veut ancrer son pays dans la communauté des nations. Asfa Wossen reçoit donc une éducation rigoureuse : études au collège de Harar, puis formation militaire et diplomatique. Très tôt, il apprend à conjuguer piété orthodoxe, sens de l’État et fidélité dynastique. Il est âgé 14 ans lorsqu’il assiste au couronnement de son père, le 2 novembre 1930, en la cathédrale Saint-Georges d’Addis-Abeba.

Un moment solennel qui sera capté par les images du monde entier qui découvre alors cette monarchie exotique.

.

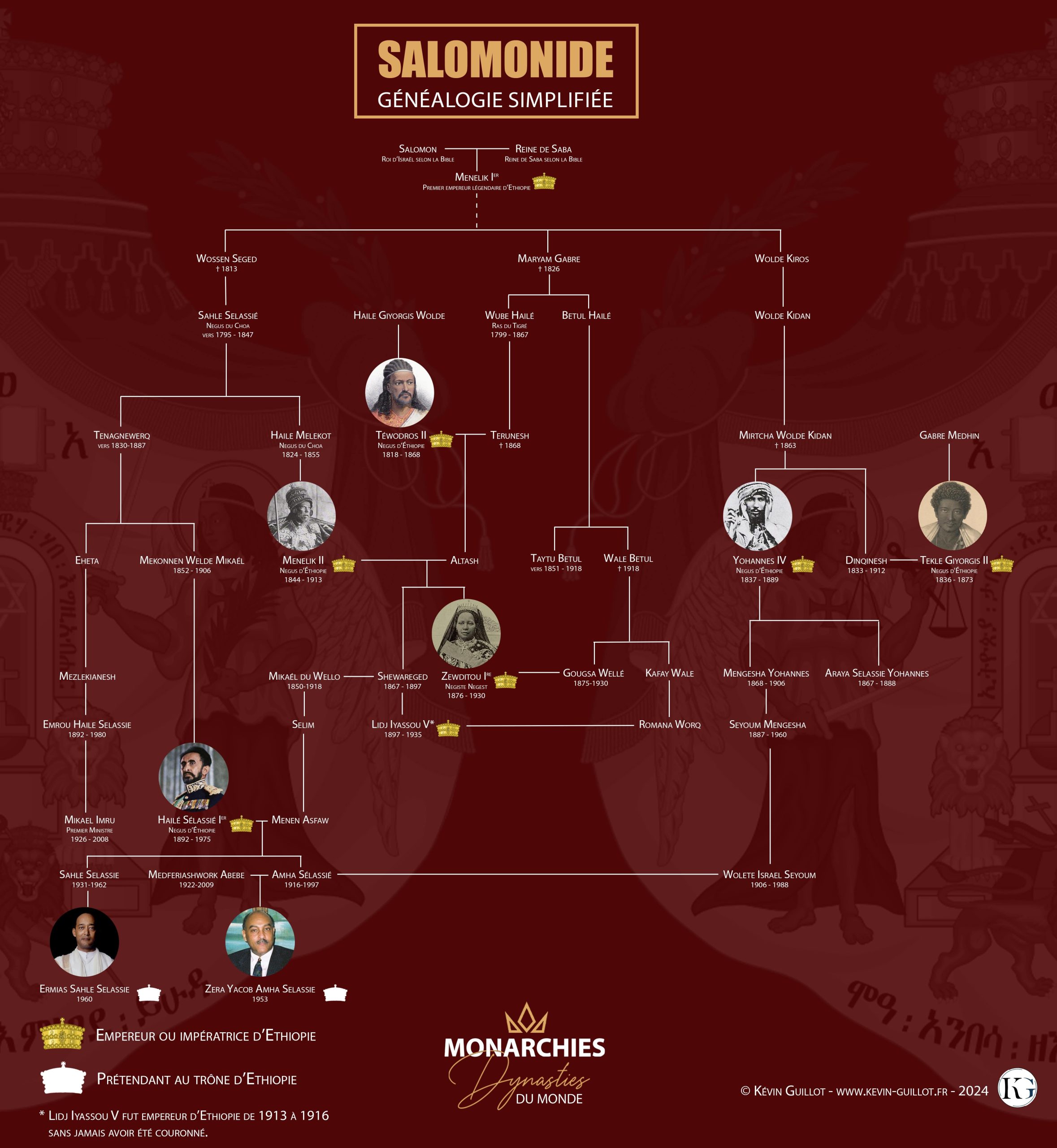

L’alliance dynastique du Soleil et de la Croix

L’origine divine de la maison impériale éthiopienne constitue le socle de son autorité. Depuis le XIIIᵉ siècle, les empereurs du pays se réclament de Ménélik Ier, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, telle que le raconte la Kebra Nagast (« Gloire des Rois »). Ce texte fondateur confère à la monarchie éthiopienne un statut unique : celui d’un trône à la fois royal et sacerdotal.

Le Négus Nagast — Roi des Rois — n’est pas un simple souverain. Il est le garant de l’alliance divine entre Dieu et l’Éthiopie, la « Nouvelle Jérusalem » de la chrétienté africaine. Sous sa garde se trouverait l’Arche d’Alliance, conservée à Axoum, symbole de la présence de Dieu sur la terre abyssine. À travers les siècles, la dynastie salomonide traverse guerres et éclipses, mais renaît toujours. Les empereurs Yohannes IV (1837-1889), Ménélik II (1844-1913) et enfin Haïlé Sélassié (1892-1975) vont inscrire cette filiation sacrée dans la modernité, l’esprit de résistance (notamment contre les Italiens défaits à Adoua en 1896), faisant de l’Éthiopie le seul pays d’Afrique à n’avoir jamais été durablement colonisé.

.

Mariage d’Empire et tumultes politiques

En 1932, le prince Asfa Wossen épouse la princesse Wolete Israël Seyoum (1907-1989), fille du Ras Seyoum Mengesha, descendant de l’empereur Yohannes IV. Ce mariage scelle l’union politique des deux principales branches de la dynastie salomonide — celle du Nord (Tigré) et celle du Sud (Shoah).

Asfa Wossen est nommé gouverneur du Wollo et du Tigré, provinces au cœur de l’orthodoxie éthiopienne. Sa gouvernance est marquée par un profond sens du devoir, mais aussi par une ouverture rare à l’éducation et au dialogue. Le prince, plus intellectuel que guerrier, se montre sensible à la modernisation de l’administration et au sort des paysans, souvent écrasés par les seigneuries féodales.

En 1936, l’invasion de l’Éthiopie par l’Italie fasciste de Mussolini bouleverse son destin. L’empereur Haïlé Sélassié s’exile en Angleterre, tandis que le jeune prince connaît les horreurs de la guerre. Pendant cinq ans, l’Éthiopie vit sous le joug colonial. En 1941, grâce à l’appui des Britanniques et à la résistance des patriotes éthiopiens, l’empereur retrouve son trône. Suit dans les bagages le prince héritier qui a, entre temps, divorcé de son épouse. Gouverneur par intérim des provinces de Begemder et de Tigré, il en profite pour se remarier à la princesse Medferiashwork Abebe (1922-2009) avec laquelle il aura quatre enfants, dont le prince Zera Yacob, né en 1959.

Asfa Wossen, de retour au pays, devient un pilier de la reconstruction nationale. Il représente l’Éthiopie à l’étranger, participe aux conférences de la Société des Nations et contribue à la création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) en 1963. Le monde entier admire cette dynastie africaine qui a résisté à la colonisation et prône une vision pan-africaine avant l’heure.

Mais derrière la façade impériale, les fractures sociales s’élargissent. L’absolutisme monarchique, les privilèges de la noblesse et la lenteur des réformes alimentent un mécontentement croissant.

Le coup d’État de 1960 : une blessure politique et morale, prélude à une révolution

Le 13 décembre 1960, profitant du voyage de l’empereur au Brésil, un groupe d’officiers dirigé par le commandant de la garde impériale Mengistu Neway tente de renverser le pouvoir. Les insurgés retiennent Asfa Wossen prisonnier et le proclament empereur Contraint, il prononce à la radio un discours ambigu où il accepte de diriger un « gouvernement de réforme ». Lorsque le complot échoue cinq jours plus tard et qu’Haïlé Sélassié revient à Addis-Abeba, le pardon impérial est immédiat, mais la blessure est profonde. Le prince héritier perd la confiance du souverain et du peuple. Certains l’accusent d’avoir faibli ; d’autres, d’avoir tenté de sauver la dynastie d’un bain de sang.

Cette crise marque un tournant : l’ombre d’une transition politique impossible commence à planer sur le trône des Salomonides.

Dans les années 1970, les sécheresses et famines ravagent l’Éthiopie, tandis que les idéaux marxistes gagnent l’armée et la jeunesse. Victime d’un AVC, il est évacué à Londres afin d’être soigné. On craint pour sa vie, on s’empresse de proclamer son fils prince héritier. Il va être transporté d’hôpitaux en hôpitaux alors que la situation politique sur place tourne progressivement au vinaigre. Le Derg, comité militaire révolutionnaire d’obédience marxiste, renverse l’Empereur Haïlé Sélassié le 12 septembre 1974. Le Négus, âgé de 82 ans, est arrêté, son palais pillé, et l’Église orthodoxe soumise à la terreur.

Asfa Wossen, hospitalisé à Genève, apprend la nouvelle depuis son exil forcé. Il refuse de reconnaître la junte et proclame : « L’Éthiopie est orpheline. La monarchie n’était pas le passé, elle était son âme. ». Pourtant, la monarchie n’est pas abolie immédiatement. De facto, il est roi tout en prenant acte de son incapacité à occuper le trône. Le Derg tente de se légitimer par le biais de l’institution royale et le proclame « souverain par coutumace ». Le prince refuse de soutenir cette action et la condamne sur les ondes de la BBC, la radio britannique.

Finalement en 1975, le Derg fait assassiner Haïlé Sélassié en l’étouffant sous un oreiller et impose une dictature. L’empire des Salomonides, vieux de sept siècles, s’effondre dans le silence du monde. Certains de ses membres comme ceux de la noblesse sont arrêtés, passés par les armes ou meurent en prison.

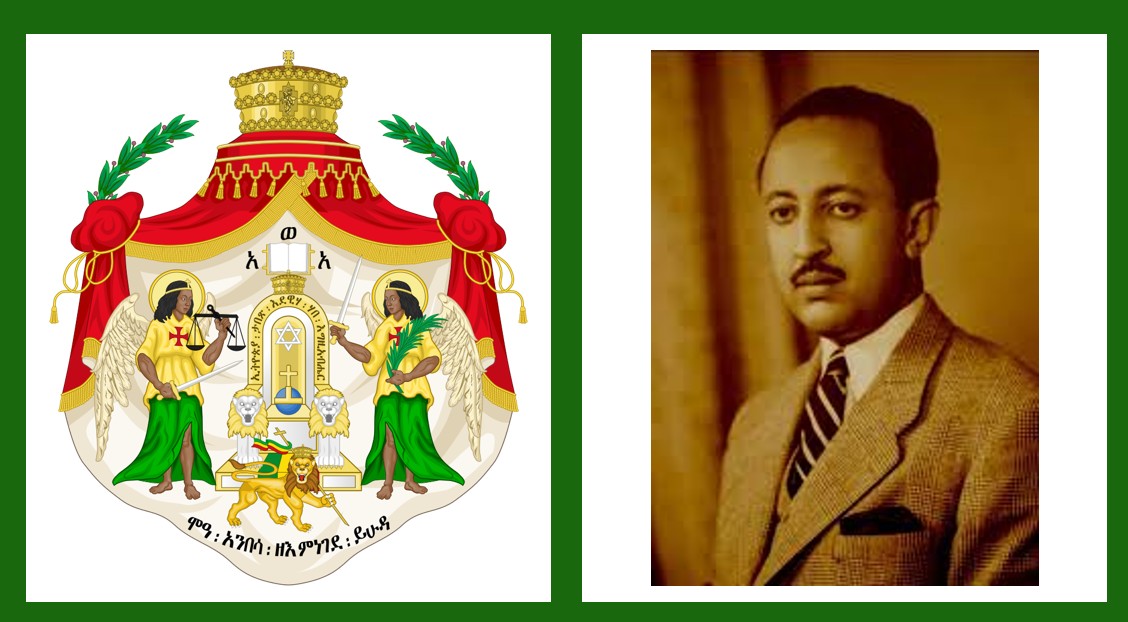

Amaha Sélassié Ier, empereur en exil

Depuis Londres, Asfa Wossen prend le nom d’Amaha Sélassié Ier — « Grâce de la Trinité ». Il devient le dernier empereur de droit de l’Éthiopie, reconnu par la diaspora et par l’Église orthodoxe. À travers lui, les monarchistes espèrent encore la restauration d’un régime constitutionnel. Il prend la direction du Crown Council of Ethiopia et va soutenir la résistance éthiopienne en exil, notamment l’Union démocratique éthiopienne (EDU), formée à Khartoum, qui va prendre les armes (mouvement Moa Anbessa).

Le 8 avril 1989, les partisans de la dynastie le proclament officiellement empereur à Londres au cours d’une cérémonie qui fait les titres de la presse. L’acte est symbolique mais lourd de conséquences alors que le régime soviétique commence à s’effriter. Le Derg s’effondre en 1991, privé de ses soutiens à Moscou. Bien que des manifestations sont organisées pour le retour de la monarchie, les forces républicaines (en majorité), alliance hétéroclite dirigée par le Front populaire de libération du Tigré, refusent tout retour en arrière. La monarchie féodale est encore très présente dans l’esprit des Éthiopiens,

Entre les nouvelles institution et la couronne impériale, un différend autour de la dépouille retrouvée de son père. Asfa Wossen annonce qu’il entend rentrer dans son pays. Le gouvernement s’en émeut et va freiner sa tentative de retour, réprimant toute manifestation en sa faveur, verrouillant même l’Église pourtant favorable à la monarchie.

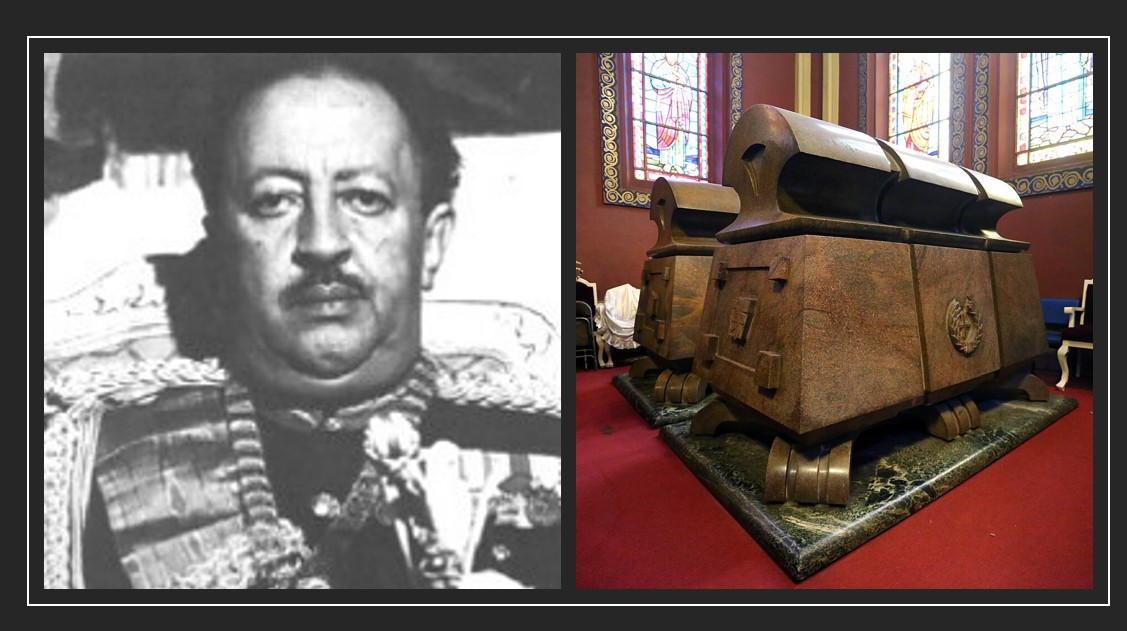

Amaha Sélassié meurt le 17 février 1997 à McLean, en Virginie (USA) où il s’était installé avec sa famille. Son corps est rapatrié à Addis-Abeba, où il repose aujourd’hui aux côtés de ses parents dans la crypte impériale de la cathédrale de la Sainte-Trinité. À sa mort, un moine de la cathédrale de la Trinité résuma en une phrase la portée de son destin : « Il n’a pas été empereur de l’Éthiopie, mais empereur de sa mémoire. »

.

Perception contemporaine : le trône dans le cœur du peuple

À sa mort, la succession dynastique passe à son fils, le prince Zera Yacob Amha Sélassié, actuel chef de la Maison impériale. Marié à la princesse Nunu Getaneh, il incarne la continuité morale du trône.

Le prince, discret mais très respecté, vit entre Londres et Addis-Abeba. Il est régulièrement reçu par des représentants du gouvernement et des chefs religieux. En 2022, il a assisté aux cérémonies du 50e anniversaire de la cathédrale de la Trinité, où repose son grand-père.

Autour de lui gravite un petit cercle de fidèles, membres du Crown Council, qui œuvre pour la préservation du patrimoine impérial et des archives salomonides. Le prince soutient également des projets éducatifs et caritatifs, dans la lignée de l’engagement social d’Haïlé Sélassié.

Près de cinquante ans après la chute du Négus, la monarchie conserve une empreinte profonde dans la conscience éthiopienne. Selon un sondage de Ethiopian Insight (2020), 28 % des Éthiopiens estiment que « le retour d’une monarchie constitutionnelle renforcerait l’unité nationale ». Dans les milieux orthodoxes, le souvenir du « Roi des Rois » demeure sacré, tandis que dans la diaspora, notamment aux États-Unis et en Jamaïque, Haïlé Sélassié est encore vénéré comme un saint.

Le mouvement rastafari, né dans les années 1930 en Jamaïque, continue de faire vivre cette dimension mystique. Pour des millions de croyants, l’empereur Haïlé Sélassié est l’incarnation de Dieu sur terre, le Messie noir annoncé dans les Écritures. Le nom même de Rastafari vient de son titre princier, Ras Tafari. Paradoxalement, ce culte spirituel a offert à la monarchie éthiopienne une postérité mondiale inattendue.

Aujourd’hui, dans une Éthiopie traversée par les fractures ethniques et les tensions entre provinces, la monarchie reste perçue comme un symbole d’unité. De nombreux intellectuels appellent à une réconciliation nationale inspirée par la figure impériale. Certains universitaires, comme le politologue Mekonnen Teshome, plaident pour un modèle inspiré des monarchies européennes : « Une monarchie constitutionnelle pourrait incarner la continuité historique de la nation, tout en laissant au gouvernement le pouvoir politique effectif. ».

Le Premier ministre Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix en 2019, n’a jamais évoqué ouvertement la restauration du trône, mais il a plusieurs fois rendu hommage à Haïlé Sélassié et à Ménélik II et accepter que des membres de la maison impériale soient associés au gouvernement. Ses discours exaltant « la grandeur impériale de l’Éthiopie » laissent percevoir une forme de réhabilitation symbolique de la monarchie défunte.

L’histoire d’Amaha Sélassié Ier nous rappelle que le trône d’Abyssinie n’est pas seulement une institution politique. Il est un symbole spirituel et culturel, une part indélébile de l’identité éthiopienne. Et dans les montagnes du Tigré comme dans les plaines d’Addis-Abeba, les anciens disent encore : « Tant que le Lion de Juda rugira dans nos cœurs, l’Éthiopie ne mourra jamais. ».

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.