Héritière d’un nom qui traverse quatre siècles d’histoire américaine, la famille Lee porte un héritage fait de gloire, de contradictions et de blessures. Derrière la figure de Robert E. Lee se dévoile une dynastie entière, prise entre mémoire sudiste et quête de réconciliation nationale.

Plus d’un siècle et demi après la reddition du général Robert E. Lee à Appomattox Court House, son nom continue de hanter profondément les États-Unis. Héros sudiste pour certains, symbole de la défaite pour d’autres, figure morale pour une portion du Sud encore émue, et pourtant icône encore controversée aujourd’hui. Mais derrière officier de talent, il y a une famille : celle d’une lignée qui, de génération en génération, porte le poids d’un héritage aussi glorieux que chargé, tiraillée entre la fierté des racines, la colère de l’Histoire et la nécessité de réconciliation.

Robert Lee, « L’Immigré »

L’origine de la famille Lee est sujette à diverses hypothèses. Mais une majorité d’historiens s’accordent pour la situer dans le comté de Shropshire, en plein cœur des West Midlands, en Angleterre. C’est au XVIIe siècle que leur destin va profondément changer avec la décision de Richard Lee (vers 1618-1664), la patriarche de la cette dynastie en devenir, d’émigrer vers les colonies américaines. La promesse d’un eldorado qui lui permettrait, à lui et ses deux frères, de développer leur activité commerciale viticole florissante et d’échapper au climat politique ambiant du moment.

Il débarque en Virginie en 1639 en même temps que le gouverneur de la colonie qui est sur le même navire que lui. La longue traversée lui permet de nouer une certaine amitié avec ce dernier et qui va lui permettre d’acquérir de vastes terres sur la York River et Poropotank Creek où il développe ses plantations de tabac. Devenu avocat-général de colonie, marié à une fille du cru (avec laquelle il aura 10 enfants) peu de temps après son arrivée, Robert Lee est un royaliste convaincu, partisans des rois Stuart. Il condamne la chute de Charles Ier (1649), demeure fidèle à son fils, Charles II, tout en continuant son ascension. Elu au sein de l’assemblée local, il est celui vers lequel tous les regards se tournent. Il exècre les cromwelliens qui pullulent dans la colonie de Jamestown et va accueillir avec une certaine joie la restauration de la monarchie en 1660.

Planteur à succès, il achète un nombre d’esclaves venus d’Afrique. Il va céder ses terres avant de décider de retourner vivres à Londres où il décède, ayant posé les jalons d’une dynastie dont le destin va se confondre avec celui des États-Unis.

De la fidélité monarchique à la révolution américaine

La descendance de Robert Lee, surnommé « The Immigrant » (L’Immigré) va écrire les plus belles pages de ce cette aristocratie coloniale qui se forme peu à peu au cours des décennies. Parmi ceux qui appartiennent à cette dynastie, on rencontre des figures clé de la Révolution américaine et de la plantation : la famille noue des relations avec les Carter, Bland, Grymes et autres Fitzhugh, tissant un réseau de pouvoir social, économique et politique dans la « Tidewater » Virginie.

Robert Lee II (1647-1714) hérite des possessions de son frère John à son décès en 1673. Sa famille continue de prospérer et d’être présent à la députation de l’assemblée. Leur fidélité à la couronne est telle que, lorsqu’on lui demande de prêter serment au nouveau roi Guillaume III, qui a renversé les Stuart, Robert Lee y oppose une fin de non -recevoir catégorique, le contraignant à quitter son siège. Pour mieux y revenir un an après. Marié à Laetitia Corbin (1657-1706), il eut lui aussi une descendance prolifique. On peut citer parmi tous ses enfants, le colonel Thomas Lee (1690-1750) qui fut brièvement gouverneur de Virginie (1749-1750).

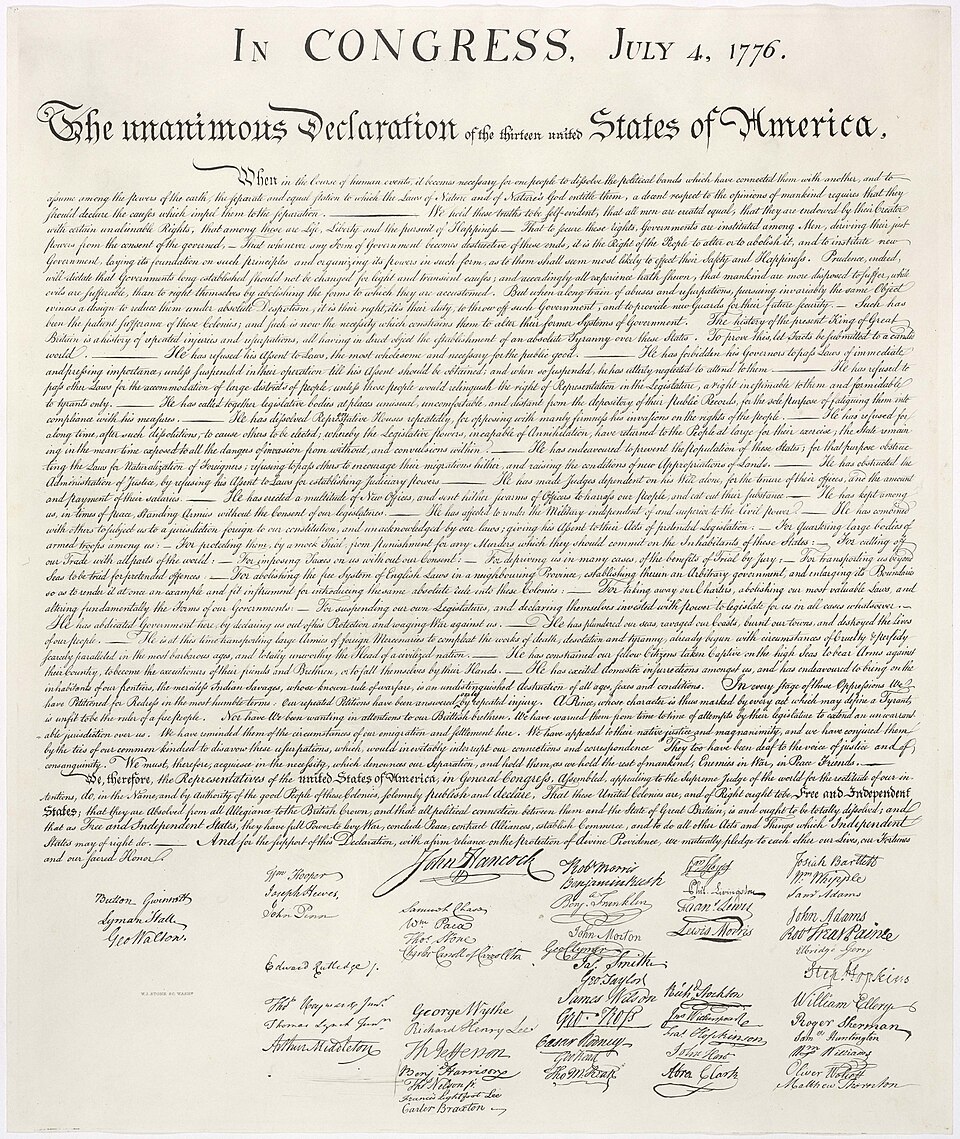

La guerre d’indépendance (1775-1783) va bouleverser les croyances de la famille Lee. Le monde a changé et ils vont suivre celui du vent. Dans la lutte contre la monarchie hanovrienne, les descendants de Robert Lee prennent position en faveur des indépendantistes. Le député Richard Lee (1726–1795), fils de Robert Lee II, va siéger à la Convention constitutionnelle de Virginie, qui rédigea la Constitution de Virginie de 1776. Un des premiers documents qui trace la fondation des futurs États-Unis. Hannah Ludwell Lee Corbin (1728 – 1782), fille du Colonel Thomas Lee fut « l’Olympe de Gouges » de la Révolution américaine en réclamant des droits aux femmes, comme le vote et celui de faire des lois. Le frère de cette dernière, Richard Henry Lee (1732-1794), considéré comme un des « Pères fondateurs », futur sénateur et président du Congrès, fut un des signataires de la déclaration d’indépendance.

Désormais Américains, virginiens de naissance, les Lee rompent toutes attaches avec l’Angleterre pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire familiale.

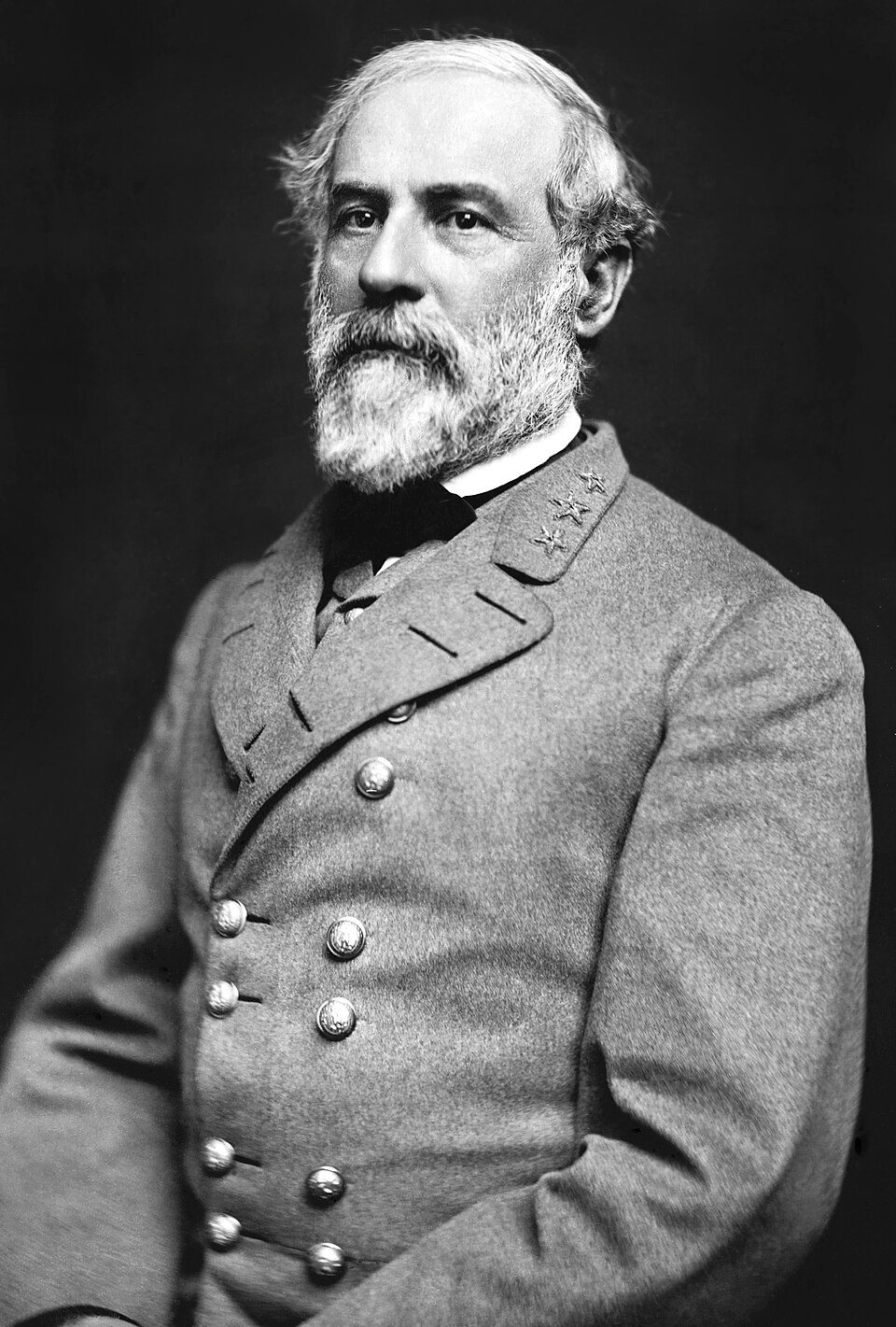

Robert E. Lee, héros de la Confédération

La question de l’esclavage va beaucoup agiter la famille Lee qui en possède de nombreux sur ses plantations. Lorsque la guerre de sécession éclate, cette dynastie du Sud se déchire sur le positionnement à adopter. Robert Edward Lee (1807-1870) est un officier militaire qui s’est distingué lors de la guerre contre le Mexique qui éclate entre 1846 et 1848. Ingénieur militaire, ses qualités de leadership sont appréciées de ses condisciples. Ce descendant direct du colonel Richard Lee II a combattu aux côtés du général Ulysse Grant. Entre les deux hommes, une amitié empreinte de respect mutuel. Les tumultes politiques vont avoir raison de cette relation en les plaçant de chaque côté de l’histoire.

Robert Lee est le fils d’Henry Lee III (1756-1818), dit « Light-Horse Harry », héros de la Révolution, gouverneur de Virginie (1791-1794), puis ruiné, et de Anne Hill Carter Lee, issue de la puissante famille Carter. La maison familiale incarne à la fois le pouvoir ancien et les contradictions d’un monde en transition : richesse foncière, esclavage, guerre, perte. Il a épousé en 1831 Mary Anna Randolph Custis Lee, descendante directe de Martha et George Washington, l’union des familles Washington. Custis et Lee, parents de trois fils et quatre filles, offrent à cette lignée une dimension symbolique majeure.

En 1857, par le legs de son beau-père George Washington Parke Custis, il hérite de la propriété d’Arlington House, sur laquelle est bâtie la mémoire actuelle. Robert Lee possède des esclaves et comme tout planteur, applique les règles en vigueur à cette époque. Dans des échanges datés de 1860, il relate combien il connaît quelques problèmes avec certains des esclaves, « rebelles à son autorité » et qui revendique « d’être libres comme il l’est lui-même ». Pour l’officier, le sujet de leur émancipation est au centre de son questionnement et parle même d’un « héritage guère plaisant laissé par ses ancêtres ». D’un point de vue philosophique, il estime que la fin de l’esclavage reste inéluctable, mais que cette pratique reste une nécessite économique dont il n’est pas encore venu le temps de l’abroger. Robert Lee est très ambigu, contradictoire, sur sa pensée concernant l’esclavage. Il va même aider certains esclaves à repartir au Liberia fonder cette république noire qui prendra rapidement tous les attraits du Sud esclavagiste, les anciens libérés devenus les nouveaux maitres des autochtones locaux. Dans son testament, rédigé bien avant la guerre, se considérant comme un « paternaliste » il prévoit même de libérer tous ses esclaves. Pour autant, cela ne l’empêche pas de soutenir le candidat démocrate du Sud et vice-président sortant, John C. Breckinridge, partisan de l’esclavage, à l’élection présidentielle de 1860

Rien d’étonnant si Robert Lee s’oppose au début à la sécession qu’il ne qualifie de « rien d’autre qu’une révolution » et une trahison anticonstitutionnelle des efforts des Pères fondateurs. Ses regrets vont rapidement s’estomper lorsqu’il s’aperçoit que le nord n’entend pas céder un pouce dans le conflit qui l’oppose au sud. L’objection de Lee à la sécession fut également supplantée par un sens de l’honneur personnel, des réserves quant à la légitimité d’une « Union déchirée par les conflits et qui ne peut être maintenue que par les armes », et son devoir de défendre sa Virginie natale en cas d’attaque. C’est donc tout naturellement qu’il prend le commandement de l’armée de Virginie avec ses « petits gris » et qu’il va participer glorieusement à diverses batailles contre les bleus unionistes. Sa bravoure, son expérience, ses succès lui permettent en février 1865 d’être nommé général en chef des armées confédérées alors que le Sud a perdu beaucoup de terrain avant de devoir rendre les armes en avril suivant. Un acte de reddition signant la fin de la guerre de sécession.

Robert Lee ne fut pas inquiété par la suite, mais ses propriétés furent saisies. Il rejoint le camp des Démocrates qui s’opposaient aux radicaux du camp Républicain, soutenant un système d’écoles publiques gratuites pour les Noirs, mais refusant catégoriquement à ce qu’ils aient le droit de vote : « Mon opinion est qu’à l’heure actuelle, ils [les Noirs du Sud] ne peuvent pas voter intelligemment, et que leur accorder le [droit de vote] entraînerait beaucoup de démagogie et des situations embarrassantes de diverses manières. », avait-il écrit peu de temps avant son décès, devenu une icône de son vivant.

Un homme au caractère complexe qui avait su incarner toute sa vie la vie aristocratique du Sud, un militaire de renom qui reste encore un héros pour beaucoup d’Américains, la figure d’un Sud résistant au modernisme d’un Nord, une vie qu’ « autant en aura emporté le vent » d’une gloire mythifiée marquée à jamais dans le marbre de l’Histoire.

Mémoire et réconciliation : comment les descendants gèrent l’héritage d’un nom controversé

Après la guerre et la Reconstruction, la famille Lee diversifie ses activités : la branche académique avec George à Washington & Lee University, l’agriculture, la mémoire historique, la gestion de patrimoine.

Malgré le fait que les filles ne se soient pas mariées et que la lignée masculine directe ait trop peu perduré, il existe encore aujourd’hui des descendants porteurs du nom ou de l’héritage Lee, certains engagés dans la préservation historique, d’autres dans l’armée, d’autres encore dans la réflexion sur l’héritage familial ou encore la politique (comme le général Fitzhugh (neveu de Robert Lee qui fut gouverneur de Virginie entre 1886-1890), Francis Preston Blair Lee (sénateur du Maryland entre 1914 et 1917), Francis Preston Blair Lee III (vice-gouverneur puis gouverneur du Maryland entre 1971 et 1979) dont la famille furent le visage de ces « dixiecrats » qui furent autant démocrates que partisans de la ségrégation raciale.

Un nom qui a de nouveau cristallisé toutes les passions lors de l’apparition du Black Lives Matter. En 2017, à Charlottesville, la statue de Lee devient le point de départ d’un tumulte national sur la mémoire raciale, et encore plus lorsque celle-ci est déboulonnée (2021) comme tant d’autres représentant les grands noms de la Confédération. La famille Lee, jusque-là peu présente dans la sphère publique sur ces questions, se trouve désormais au cœur d’un débat moral et symbolique : que faire de ce nom ? Le porter avec fierté, l’assumer comme héritage ? Ou reconnaître qu’il représente aussi un passé esclavagiste, des divisions, un combat moral perdu ?

Parmi les descendants, certaines voix se font entendre avec courage et nuance. Robert W. Lee IV, pasteur progressiste et arrière-arrière-petit-neveu du général, s’est exprimé publiquement pour le retrait des symboles confédérés : « Nous devons reconnaître le péché du racisme et ne pas sanctifier ceux qui l’ont défendu, même s’ils sont de notre sang. », en clair, les crimes du père ne font pas ceux du fils. Parallèlement, d’autres membres de la famille ont préféré ne approche patrimoniale non exaltée : préserver la maison, les archives, les lettres, le domaine d’Arlington prenant garde toutefois de ne pas glorifier la Confédération.

En avril 2023, une réunion à la demeure d’Arlington a rassemblé descendants de l’esclavage et ceux de la famille Lee, dans un programme appelé « Family Circle » : un moment de reconnaissance, d’écoute et de mémoire partagée. L’enjeu : inscrire l’héritage dans une logique de vérité et de réconciliation.

La perception de la famille Lee dans l’Amérique contemporaine

Le nom de Lee n’est plus simplement une référence historique : il est actif dans les mémoires collectives, les luttes politiques, les commémorations. L’Amérique contemporaine, dans sa phase de recomposition identitaire, fait de la mémoire confédérée un enjeu central. Pour les descendants de Lee, la question n’est plus seulement familiale mais sociétale : comment porter un nom chargé tout en s’alignant aux valeurs du XXIᵉ siècle ?

Les débats sur les statues, les noms d’écoles, les monuments montrent que le Sud ne vit pas seulement dans son passé, il dialogue avec lui. Le nom Lee est à la croisée d’un certain patrimoine sudiste et d’une nécessité nationale de justice raciale. Pour une partie de la famille Lee, l’héritage de loyauté, d’honneur, de service, valeurs que Robert E. Lee revendiquait, reste une fierté. Mais cette fierté est tempérée par la conscience historique : l’homme qui a commandé l’armée de la Confédération ne peut être dissocié de l’institution de l’esclavage. C’est là une tension essentielle. Le nom Lee est à la fois fierté et fardeau. Certains descendants souhaitent redéfinir ce que signifie être un « Lee » aujourd’hui : moins un traitement public d’icône sudiste qu’une mission de mémoire consciente et critique. D’autres redoutent que ce nom reste prisonnier du passé, d’un Sud défait et mythifié, au risque de perdre sa pertinence dans une Amérique moderne.

Dans une Amérique qui redéfinit ses mémoires, la dynastie Lee ne se contente plus que de transmettre un nom, elle participe à la construction d’une mémoire partagée, d’un héritage repensé et d’un avenir où fierté ne signifie plus oubli et où le passé devient matière de conscience.