Symbole d’honneur, de loyauté et parfois de tragédie, le titre de duc d’York incarne depuis des siècles le double visage de la monarchie : celui de la continuité et de la destinée contrariée.

Parmi les grands titres qui jalonnent l’histoire de la monarchie britannique, celui de duc d’York occupe une place singulière, presque sacrée. Conféré traditionnellement au deuxième fils du souverain, il symbolise à la fois la proximité avec le trône et l’éloignement du pouvoir.

Depuis la création du duché au XIVᵉ siècle, ce titre n’a cessé de se transmettre à des princes marquants, souvent à la croisée des destins de la Couronne.

Une tradition de service et de loyauté

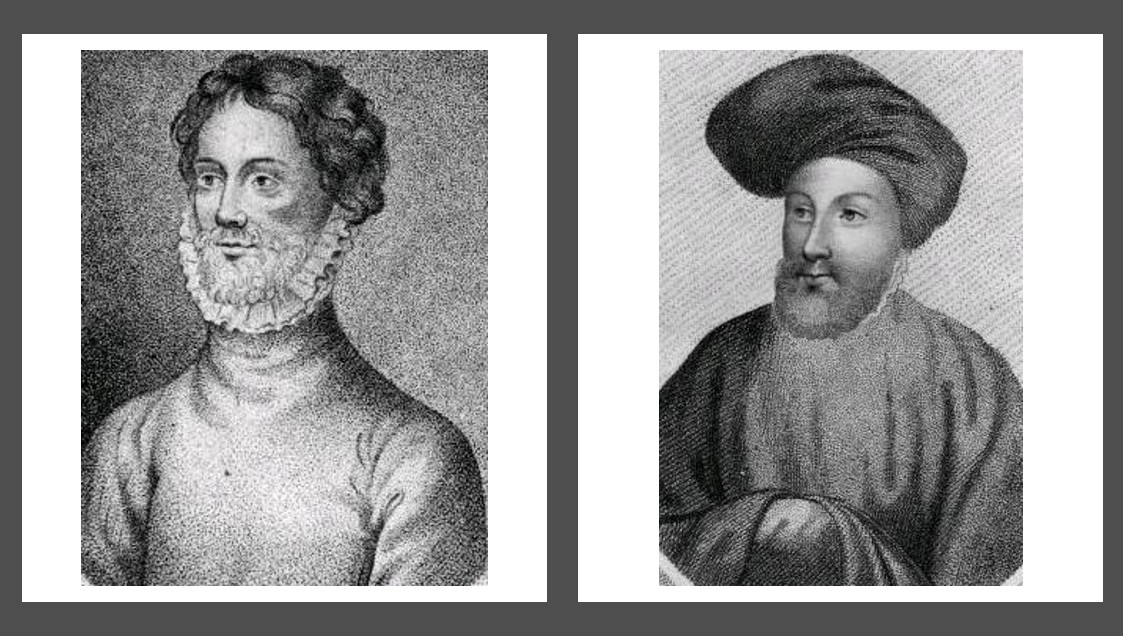

Le premier à porter ce titre fut Edmond de Langley (1341-1402), quatrième fils du roi Édouard III, en 1385. Fondateur de la maison d’York, branche cadette des Plantagenêt, il deviendra, par ses descendants, l’un des acteurs majeurs de la guerre des Deux-Roses — ce conflit fratricide qui déchira l’Angleterre au XVe siècle. De cette lignée naîtra Édouard IV (1442-1483), premier roi d’Angleterre issu de la maison d’York, donnant ainsi au duché une aura quasi royale.

Depuis l’époque des Tudors, le titre de duc d’York n’est plus seulement un honneur nobiliaire, il représente un engagement de loyauté envers le monarque régnant. Attribué par la suite par des figures militaires et dévouées à la Couronne, il fut longtemps perçu comme le reflet d’un prince fidèle mais destiné à rester dans l’ombre du trône. Cependant, peu porté au cours du XVe siècle ( à noter qu’il a été détenu par le futur Henri VIII avant sa montée sur le trône), il faut attendre deux siècles plus tard avant que deux monarques en devenir (Charles Ier et Jacques II), cadets de la dynastie Stuart, ne soient titrés duc d’York.

Ce fut aussi le cas du futur George VI, père de l’actuelle reine Élisabeth II. Créé duc d’York en 1920, le jeune prince Albert ne se destinait pas à régner. Timide, discret, il incarne l’exact contraire de son frère aîné, Édouard VIII. Mais lorsque ce dernier abdique pour épouser Wallis Simpson en 1936, c’est le duc d’York qui devient, presque à contrecœur, roi du Royaume-Uni. La figure du “roi par devoir” est née. Dès lors, le duché d’York devient le symbole d’une royauté de réserve et de résilience, de cette noblesse tranquille qui s’impose lorsque les vents de l’Histoire vacillent.

Des privilèges rares et une tradition codifiée

Être duc d’York, c’est appartenir à une tradition héréditaire jalousement préservée. Le titre, relevant de la pairie royale, confère à son détenteur une série de privilèges protocolaires et symboliques. Le duc siège parmi les pairs du royaume, bénéficie de revenus honorifiques issus du duché de Lancaster (attribués à titre gracieux par le souverain) et détient un rang de préséance immédiatement après les princes du sang royal.

Il dispose également d’un blason distinctif : trois lions d’or sur champ d’azur, surmontés d’une couronne ducale, auxquels s’ajoutent souvent les armes de la maison royale. Ce blason, arboré sur les uniformes, véhicules et documents officiels, marque la continuité dynastique du duché.

Mais le privilège le plus symbolique reste la résidence associée : Royal Lodge à Windsor ou Sunninghill Park, propriétés traditionnellement offertes au duc d’York. L’usage veut également que la duchesse d’York jouisse du titre de Son Altesse Royale, une reconnaissance qui lui confère rang et prérogatives dans la hiérarchie de la cour.

Des figures contrastées, entre gloire et disgrâce

Si le titre évoque la fidélité et la stabilité, il fut aussi parfois marqué par le scandale ou la tragédie. L’actuel détenteur, le prince Andrew (65 ans), deuxième fils de la reine Élisabeth II, incarne à lui seul la face sombre du duché. Longtemps considéré comme un héros de la guerre des Malouines (1982) et un des membres les plus populaires de la famille royale, il a vu son image irrémédiablement ternie par l’affaire Epstein. Retiré de la vie publique, il a été finalement déchu de ses titres militaires et de ses fonctions officielles. Récemment destitué de son titre de prince et de son prédicat d’altesse royale, le duc d’York illustre aujourd’hui la fragilité d’un héritage chargé de symboles.

D’autres avant lui avaient connu des destinées tout aussi heurtées. Le duc Frédéric d’York (1763-1827), frère cadet de George IV, fut célèbre pour sa réforme de l’armée britannique mais aussi pour un scandale financier et sexuel qui entacha son nom. Quant à Édouard d’York, le jeune prince tombé à Azincourt en 1415, il reste dans l’histoire comme un héros tragique de la chevalerie anglaise.

Un duché promis à la continuité

Aujourd’hui, alors que la monarchie britannique s’adapte aux réalités du XXIᵉ siècle, le duché d’York conserve une place symbolique essentielle dans la mécanique dynastique. Le titre n’est pas héréditaire : il s’éteindra à la mort du prince Andrew et sera recréé, à la discrétion du souverain, pour un nouveau prince royal. Il pourrait un jour revenir à l’un des petits-fils du roi Charles III — peut-être le prince Louis, troisième enfant du prince William et de la princesse Catherine (Kate) de Galles.

De tous les titres de la monarchie britannique, celui de duc d’York reste peut-être le plus chargé d’ambivalence. À la fois tremplin et piège, il incarne cette proximité troublante avec la Couronne : jamais roi, mais toujours à portée de sceptre. En ce sens, le titre de duc d’York n’est pas seulement une relique du passé, mais une promesse d’avenir. Il incarne ce maillon discret mais indissociable de la monarchie, où se conjuguent l’honneur du service et la conscience du devoir.

.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.