À la fois reine, déesse et icône, Cléopâtre reste la femme la plus célèbre de l’Antiquité. Pourtant, les sources contradictoires entourant sa vie entretiennent le mystère. L’Institut du Monde Arabe propose de percer cette énigme à travers une exposition mêlant antiquités, peintures, sculptures et art contemporain. Notre reporter a joué les archéologues.

Les biographies écrites, films et documentaires consacrés à Cléopâtre VII, dernière souveraine lagide d’Égypte, se comptent par centaines. Aujourd’hui encore, elle continue de nourrir fantasmes et légendes.

L’exposition Le Mystère Cléopâtre à l’Institut du Monde Arabe, situé à Paris, nous offre actuellement une plongée rigoureuse dans l’univers de la dernière reine. À travers sculptures, monnaies, manuscrits antiques et œuvres artistiques, elle reconstitue la trajectoire politique et culturelle de cette souveraine à l’ascendance grecque, tout en confrontant les récits romains, grecs et médiévaux. Le parcours permet de distinguer la Cléopâtre historique du personnage mythifié, révélant à la fois son rôle stratégique dans le monde hellénistique et l’influence durable de son image à travers les siècles.

Une plongée dans l’Égypte ptolémaïque

Dès l’entrée, le ton est donné : une sculpture attribuée à Jean-Baptiste Goy, issue des jardins de Versailles, nous accueille. Cléopâtre, nue et debout, se donne la mort, un serpent enroulé autour de son corps. Placée entre deux miroirs, l’œuvre se révèle sous tous les angles. Derrière le mythe de la séductrice se cache une femme bien plus complexe.

En franchissant le seuil de la deuxième salle, je me sens comme un archéologue pénétrant dans le cœur du pouvoir lagide. Un voyage dans le temps. Face à moi, cinq visages surgissent du passé : Jules César, dont le buste retrouvé à Arles semble encore porter le poids de sa gloire ; Marc Antoine, reconnaissable à son profil énergique ; Auguste, l’héritier du destin ; et, entre eux, deux têtes féminines — l’une, peut-être Cléopâtre elle-même, venue du Louvre, l’autre une souveraine ptolémaïque anonyme. Cette dernière attire mon attention : son visage, à la fois grec et égyptien, incarne à merveille la fusion de deux mondes rivaux et que le génie militaire d’Alexandre le Grand a permis de se rencontrer. C’est à son décès en 323 avant Jésus-Christ que son empire a été partagé entre ses diadoques. Ptolémée, un de ses généraux, s’est imposé rapidement à la tête du royaume du Nil. Très rapidement, il a su mêler le réalisme hellénistique à la majesté pharaonique, entrecroisant leurs rites communs. Une dynastie est née et va compter de nombreux souverains et souveraines illustres aux destins tous incroyables les uns autant que les autres. Une généalogie des Lagides est d’ailleurs présente afin de nous guider dans le sablier du temps, vaste frise chronologique bercée par les sons lointains d’une mélodie orientale qui accompagne le visiteur, comme un souffle venu du Nil.

Grenier à blé du monde antique, l’Égypte pharaonique va attiser toutes les convoitises et le théâtre d’un jeu d’influence pour Rome. Jules César, auréolé de sa conquête de Gaules va succomber à ses charmes, en aimer ses contours, caresser les courbes de son pouvoir. De ses amours avec Cléopâtre VII va naître un fils, Césarion. La guerre civile qui suit l’assassinat de César aux Ides de mars (15 mars 44 av. JC) permet à ses héritiers politiques, Marc-Antoine et Octave, de se partager un empire naissant. L’Orient, ses attraits naturels, des atouts pour Marc Antoine qui partage à son tour la couche de la reine à qui il donne trois enfants. Mais ses ambitions, son esprit d’indépendance dessinent déjà la tragédie qui va s’écrire à Actium où Octave devient véritablement l’Auguste que l’histoire va retenir.

D’une salle à l’autre, je poursuis mon exploration et découvre, à quelques pas, une tête de Ptolémée XII, père de la reine, ainsi qu’un bronze trouvé à Agde, possiblement celui de son fils Césarion, pour les passionnés, Ptolémée XV pour ceux de son époque. À côté, la patère de Boscoreale qui représente Cléopâtre Séléné II, la fille qu’elle eut avec Marc Antoine, devenue reine de Maurétanie. Certainement l’incarnation de ce que fut la survivance des Pharaons après la chute des Lagides à travers son caractère. Autour de ces portraits, tout un monde renaît : corniches ornées des cartouches d’Alexandre, de Cléopâtre et de Césarion, reliefs romains évoquant la bataille d’Actium (31 av.J C), monnaies frappées à l’effigie d’Auguste ou de la reine, bijoux scintillants, ustensiles du quotidien. Chaque objet raconte l’ultime éclat d’une Égypte à la croisée des civilisations.

Dans un recoin plus sombre, un buste de Sérapis, dieu syncrétique par excellence, à côté d’une statuette de Dionysos et des figurines d’Isis, témoins d’une spiritualité métissée. De quoi tenter également de répondre à cette question qui n’a jamais été résolue : Quelle était la réelle couleur de peau de Cléopâtre qui divise amateurs comme historiens… ? Non loin, un masque funéraire et une stèle hellénistique rappellent que, même dans la mort, les Lagides unissaient deux cultures qui avaient fini par se fondre l’une dans l’autre afin de perpétuer l’excellence de leurs arts.

.

Aux origines de la légende

À chaque salle, ses mystères, son trésor peuplés de livres ouverts, témoins silencieux des récits que les Romains, en grec ou en latin, ont laissé sur Cléopâtre. Ici, la reine lagide apparaît sous un jour bien sombre : le poète latin Properce la qualifie ni plus ni moins de Regina meretrix, « reine prostituée ». L’exposition a choisi d’illustrer cette réputation par une lampe à huile prêtée par le Musée d’Art et d’Histoire de Genève. Sur cette lampe, Cléopâtre est représentée nue, assise… non sur un trône, mais sur un phallus géant en érection posé sur un crocodile du Nil, s’appuyant sur une palme, symbole grotesque de victoire. Ironiquement, bien qu’elle ait été vaincue à Actium, elle conservera la palme de la plus grande catin aux yeux de la propagande d’un rancunier Octave. Ce dernier avait peu goûté au fait que sa sœur Octavie soit délaissée par son mari Marc-Antoine, au profit d’une reine égyptienne. Ces lampes, utilisées à l’origine par les légionnaires romains, connurent un succès durable, jusqu’à la fin du Iᵉʳ siècle, comme en témoignent les exemplaires retrouvés en France, en Suisse et en Italie du Nord. À proximité, une monnaie vandalisée de la souveraine rappelle encore l’ampleur de cette campagne de dénigrement qui fut savamment mise en place par Auguste.

Mais la lecture de ces objets ne saurait se limiter à une vision unilatérale. Contre cette image noire, la salle propose également des œuvres littéraires et manuscrits médiévaux arabes qui célèbrent Cléopâtre sous un jour radicalement différent : érudite, vertueuse et protectrice de son pays, capable de grandes réalisations dans l’alchimie, la médecine, les mathématiques et la philosophie, dirigeant des séminaires scientifiques dans son palais.

Parmi ces joyaux historiques, le visiteur peut contempler un des nombreux exemplaires du De mulieribus claris de Boccace, ouvert au chapitre sur Cléopâtre. L’enluminure y représente le moment où Octave découvre les corps de la reine et de Marc Antoine, veillés par une servante. Fait amusant pour un historien : les personnages portent des vêtements médiévaux et Cléopâtre est entourée de deux dragons plutôt que du serpent traditionnel. Fantaisie artistique ou réinterprétation symbolique ? Quoi qu’il en soit, ce document constitue l’un des premiers témoignages de l’immense fascination qu’exercera Cléopâtre sur l’Histoire de l’Art.

Cette salle, par son contraste avec les merveilles égyptiennes précédentes, nous rappelle combien l’image de la dernière Lagide fut construite, manipulée et réinterprétée à travers les siècles, oscillant entre calomnie romaine et admiration érudite.

La muse des artistes, entre Éros et Thanatos

La salle dédiée à Cléopâtre dans les Beaux-Arts est sans doute le passage le plus fascinant pour les amateurs d’art. Ici, peintures, sculptures, gravures et autres supports retracent la figure de la reine lagide à travers les siècles. Comme attendu, son suicide est surreprésenté : Giovanni Francesco Guerrieri, Claude Vignon, Louis-Marie Baader, Jean-André Rixens ou encore les sculpteurs François Barois et Claude Bertin ont tous interprété ce moment, souvent avec un érotisme marqué. Les artistes la montrent fréquemment offrant son sein au serpent, en contradiction avec Plutarque, qui évoque une morsure au bras. Le serpent devient ici un symbole phallique et la mort de la reine se transforme en spectacle ambigu, entre érotisme et sadisme, comme dans le tableau de Rixens où Cléopâtre prend la pose d’une odalisque défunte. On ignore encore la réalité des conditions du suicide de la reine, propice à tous les mythes.

L’exposition n’oublie pas la dignité et la puissance de la souveraine : Lavinia Fontana la représente ouvrant le vase contenant le serpent, coiffée de sa tiare et vêtue avec pudeur. D’autres épisodes de sa vie sont également immortalisés : le banquet à Tarse, la dernière entrevue avec Octave, le transfert du corps de Marc Antoine dans son mausolée. Parmi les œuvres, figurent Giambattista Tiepolo, Pompeo Batoni, Eugène-Ernest Hillemacher et la première version du célèbre Cléopâtre essayant des poisons sur des condamnés à mort d’Alexandre Cabanel, dans laquelle elle porte une robe entièrement bleue.

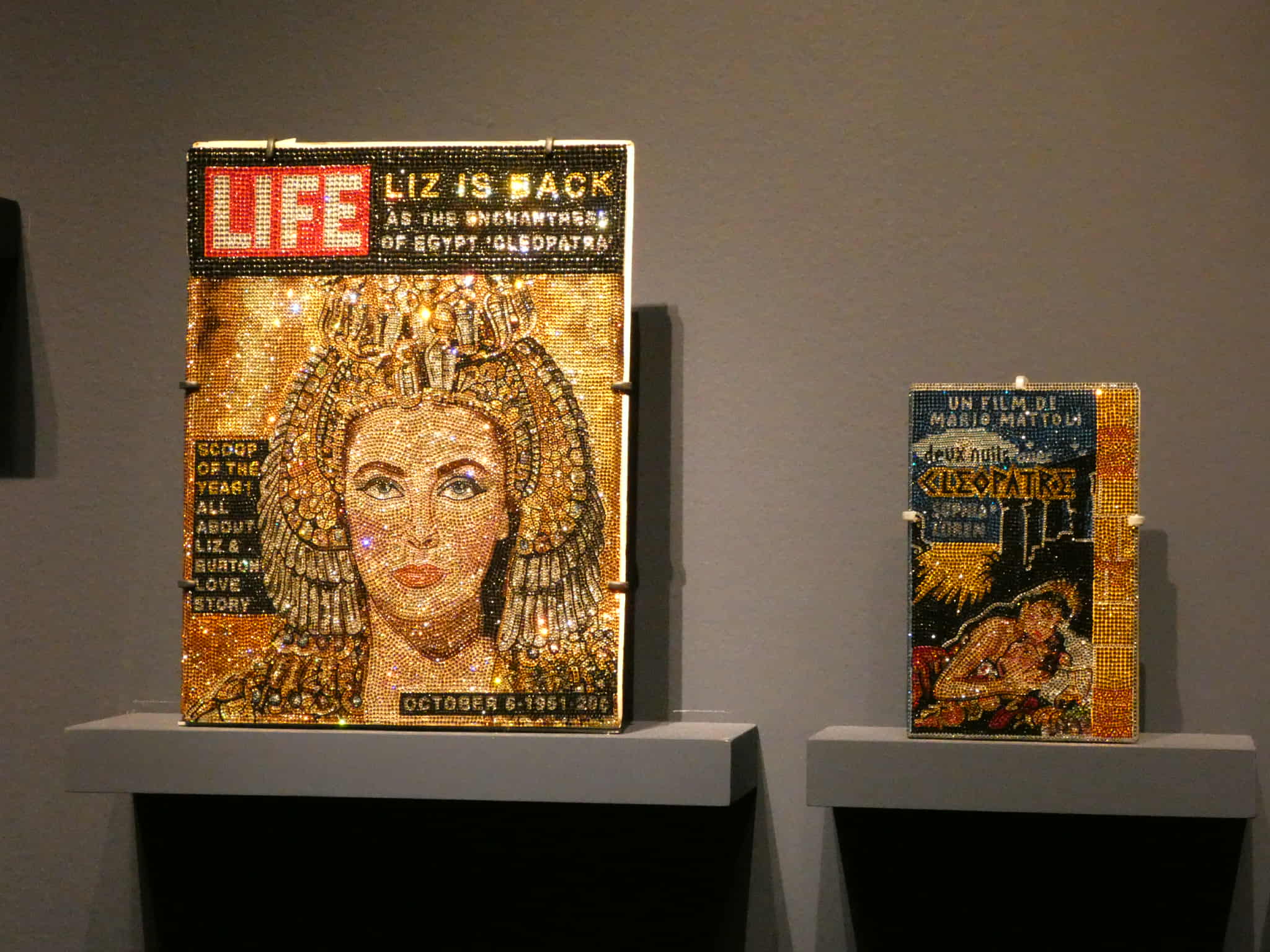

Mais la représentation de Cléopâtre ne se limite pas à la peinture classique : l’exposition explore également son rôle d’icône culturelle. On y découvre les bijoux et accessoires de Sarah Bernhardt pour la pièce de Victorien Sardou en 1890, le manteau doré d’Elizabeth Taylor dans le film de Joseph L. Mankiewicz (1963), ainsi que les robes et le trône de Monica Bellucci dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (2002), sans oublier des planches originales de la bande dessinée d’Uderzo et Goscinny. Des extraits de films et des publicités diffusant son image complètent la mise en scène, tout comme des objets contemporains inspirés par Cléopâtre, dont des créations de Shourouk Rhaiem ou de John Galliano pour Dior. Clou d’un show impressionnant qui ne laisse pas indifférent.

Tour à tour glorifiée, calomniée et fantasmée, Cléopâtre a profondément marqué l’Histoire. Sa naissance, ses alliances avec César et Marc Antoine, et sa mort ont nourri une fascination durable, même si de nombreux détails de sa vie restent mystérieux. Cette exposition de l’Institut du Monde Arabe réussit à synthétiser recherches historiques et légende, offrant une vision à la fois érudite et vivante de la dernière des Ptolémées.

Malgré l’absence de certaines pièces, comme la tête de Berlin ou la sculpture de Saint-Pétersbourg, il serait impensable de ne pas visiter ce parcours exceptionnel, qui se tiendra du 11 juin 2025 au 11 janvier 2026, pour percer tous les secrets de Cléopâtre.

.