Riche d’une histoire de près de 300 ans, Maison Rouge est un magnifique domaine caféier du XVIIIe siècle. Située sur l’île de la Réunion, visitée et sauvée par Stéphane Bern dans le cadre du Loto du Patrimoine, elle est aujourd’hui l’un des derniers témoins d’une histoire familiale aussi passionnante que tragique.

Riche d’une histoire de près de trois siècles, le domaine de Maison Rouge, perché au cœur de Saint-Louis, demeure l’un des derniers témoins d’un monde colonial disparu. Tour à tour florissant et ravagé par les crises, porté par la grandeur des familles qui l’ont façonné puis abandonné, il incarne à lui seul la splendeur et les fractures de La Réunion.

Les pionniers : Les Desforges-Boucher à la conquête des terres du Sud

Lorsqu’Henri de Justamond, gouverneur de l’île Bourbon (1715-1718), autorise la chasse entre Saint-Leu et Rivière Saint-Etienne, il ignore encore qu’il vient de changer le destin du sud de cette île située dans l’océan Indien.

Trois ans plus tard, Antoine Desforges-Boucher (v.1681-1725) obtient la concession du Gol : soit 353 hectares compris entre la ravine du même nom à l’est et la ravine des Cafres à l’ouest. Elle sera agrémentée de plusieurs centaines d’autres hectares en 1725 après que son beau-frère et propriétaire, Paul Sicre de Fontbrune, soit contraint de lui vendre ses terres, incapables de les mettre en valeur. Cet achat fait d’Antoine Desforges-Boucher un des plus riches colons d’une île qui se développe grâce à ses cultures de caféiers « Bourbon pointu » et de canne à sucre. Il est même nommé gouverneur de l’île en 1723 et il sera à l’origine d’un édit réglementant la vie et l’achat des esclaves, calqué sur le Code noir.

Une position dont il va profiter peu de temps, car il meurt deux ans plus tard laissant ses héritiers se partager cette fortune considérable.

Dans les coffres de cette plantation, « Maison rouge », ses 30 esclaves, ses 100 bœufs, 140 moutons, 47 porcs… L’habitation est loin d’avoir la splendeur qu’elle va acquérir d’autant que les enfants d’Antoine Desforges-Boucher vont peiner à faire fructifier cette plantation. Ses deux fils, Antoine-Marie et Jacques se sont destinés à une carrière navale. Ils gèrent leur plantation et ses quintaux annuels depuis la France. Si le premier manifeste peu d’appétence pour le domaine (il occupe la position de gouverneur général des île Bourbon (1759-1766) et Île-de-France (1759-1767), plus tard île Maurice) , le second convole avec Marie Elisabeth Le Lubois (1729-1808). Le contrat de mariage, très lucratif au demeurant, signé en 1752 fait mention de « Maison rouge » que les Desforges-Boucher ont ajouté à leur nom de famille agrémenté d’une particule.

Le domaine retrouve vite ses lettres de noblesse et triple le nombre de ses esclaves comme de ses plants de cafiers dont l’odeur embaume l’habitation qui est améliorée et modernisée en 1747. Le domaine agricole est développé autour de la maison qui se dote d’une cuisine séparée, d’une cour, d’une varangue typique de l’île, d’enclos pour les animaux.

Le blason des Desforges-Boucher est l’un des plus en vue de l’île Bourbon. La famille se dote d’un château (dit du Gol) qu’Antoine- Marie occupe entre 1768 et 1783 avant de devoir le vendre criblé de dettes qu’il doit rembourser.

Jacques décède le 17 août 1746 à Lorient, loin de son île en laissant à sa descendance (10 enfants) une fortune considérable. Antoine-Marie le suivra dans la tombe en 1790, âgé de 75 ans. La Révolution française, la conquête de Bourbon part les Britanniques, son retour dans le giron français, rebaptisé île Bonaparte, ne permet pas à Maison rouge de maintenir son rang. Plus aucune fête n’y est organisée, les champs peu cultivés et la plantation tombe progressivement à l’abandon.

Les Murat : du café au règne du sucre

Une autre dynastie ne va pas tarder à s’emparer de Maison Rouge. Richard Nairac (1763-1831) rachète le domaine où il y officie comme gérant pour les Desforges-Boucher, en 1827. Lorsqu’il expire son dernier souffle, la plantation est encore divisée entre ses héritiers en part égale. Mais, celle qui va bientôt attirer l’attention autour d’elle, est sa fille, Anne-Marie Lucie Murat, qui tient de son père, une extraordinaire capacité de gestion financière. Elle rachète rapidement les parts de ses frères et sœurs et décide de remplacer le café peu rentable par la canne à sucre. Le domaine va alors connaître une nouvelle ère de splendeur. Une machine à vapeur, des chaudières en fonte, des tables à sucre et une purgerie viennent s’ajouter aux nombreux esclaves qui travaillent encore dans l’exploitation.

En 1848, à la veille de l’abolition définitive de l’esclavage, 217 esclaves vivent sur l’habitation. La majorité est créole, taillant la canne sous un soleil implacable, et ses figures comme Auguste, chef de pompe, et David, chef sucrier, qui jouent les métayers pour cette femme de poigne, marquent la plantation de leur empreinte. Contrainte à les émanciper, Lucie Murat va se battre pour se faire substantiellement indemniser par les autorités coloniales de l’île. Son succès est tel qu’en 1835, elle fait construire une sucrerie qui aura une durée de vie d’un siècle.

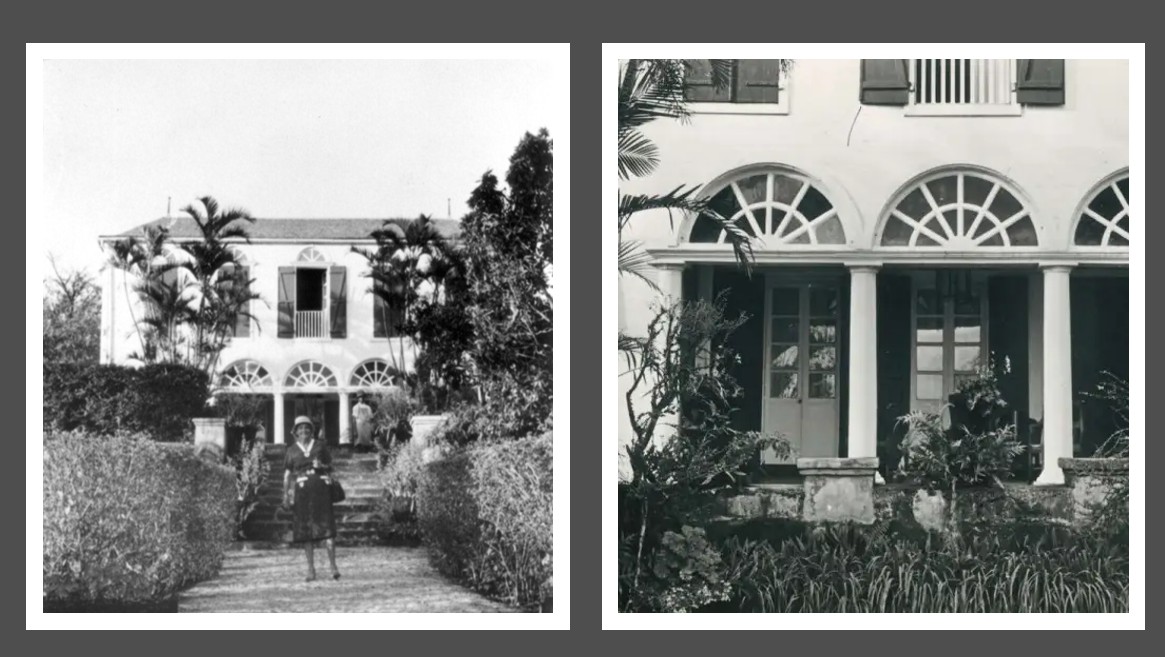

Les champs de canne s’étendent grâce à la main-d’œuvre importée : des milliers d’Indiens, « engagés » sous contrats de fer, remplacent les anciens captifs. Maison Rouge, comme toute l’île, devient un carrefour de souffrances, de cultures et de destins brisés, va faire elle-même l’objet de profondes rénovations. Un étage, une façade néo-classique, un escalier à deux volets, un vivier à eau viennent donner de l’éclat à cette maison de maître. La demeure forme alors un ensemble cohérent baigné par le vent, avec en son centre un bassin d’eau qui accueille les visiteurs.

Mais bientôt, la crise sucrière de 1863 frappe : cinq ans plus tard, acculée par les dettes, la famille Murat est expropriée à la demande du Crédit foncier.

Des Hoarau aux Inard et aux Bénard : la dernière grandeur

Le domaine passe alors aux mains de Dominique Edevin Hoarau (1815-1885), figure puissante du XIXe siècle réunionnais. Avec près de 500 hectares, un téléphérique reliant Roches Maigres à la sucrerie, et des cultures mêlant café, canne et céréales, Maison Rouge vit une nouvelle phase d’expansion.

Mais la fortune est fragile. À sa mort, en 1885, l’empire Hoarau se morcelle. Le domaine, dirigé par son fils Dominique, encore prospère, continue de tourner, mais l’histoire des grandes familles s’épuise dans l’usure des successions et des partages. C’est Fernand Inard (1860-1931) qui rachète alors ce domaine qu’il connaît bien. Son père a été également un des derniers gestionnaires de la famille Desforges-Boucher. Il s’est enrichi dans la culture du tabac. L’acquisition de Maison rouge est un luxe qu’il peut s’offrir et même donner en cadeau de mariage à sa fille Fernande, épouse de Léonus Bénard, le « roi du sucre » du Sud (1917). Avec Pierrefonds et le Gol, les domaines de Bel-Air et de La Rivière, les Bénard règnent sur les champs de canne et accumulent des richesses colossales, surtout après la Première Guerre mondiale.

Pourtant, Maison Rouge reste un bien personnel, distinct de l’empire familial. En 1966, une société civile est créée pour le gérer. À la mort de Fernande, en 1971, le domaine entre dans une ère d’incertitudes.

Un patrimoine sauvé des ruines par la Commune de Saint-Louis et par Stéphane Bern

Dans les années 1970, les terres commencent à se fragmenter. La Société d’Équipement du Département de La Réunion rachète une partie du domaine, vite revendue à la commune. En 1987, les bâtiments historiques sont cédés à Saint-Louis pour être transformés en musée. Maison rouge est doucement tombée en lambeaux, pillée de l’intérieur, laissée à l’abandon.

En 2004, Maison Rouge est classé monument historique dans son intégralité. Le site devient le siège du Musée des arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI), gardien des mémoires coloniales et des souffrances passées. Aujourd’hui encore, la maison maîtresse, ses dépendances, ses bassins et son ancien village d’engagés racontent aux visiteurs l’histoire des puissants et des oubliés. Une fresque où se mêlent splendeur et drame, faste et douleur, grandeur et ruine. Sous ses pierres néo-classiques et ses terrasses, ce sont les voix des esclaves, des engagés et des maîtres qui résonnent encore. Trois siècles de luttes et de rêves effondrés reposent dans ses murs qui ont attiré l’attention de Stéphane Bern, le monsieur Patrimoine de l’Elysée et ambassadeur du Loto du Patrimoine (2023). Conquis par le domaine, l’animateur de « Secrets d’Histoire » a permis de mettre en sécurité le domaine qui attend désormais d’être rénové et ouvert au public.

À Saint-Louis, au cœur des champs et des savanes, Maison Rouge rappelle ainsi à chacun que l’histoire des grandes familles est inséparable de celle des anonymes qui, dans la sueur et les larmes, ont bâti leur empire.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.