De Louis et Mary, pionniers de la préhistoire africaine, à Richard, défenseur de l’environnement, jusqu’à Meave et la princesse Louise de Merode, toujours sur les traces des origines humaines au Kenya : la dynastie Leakey est bien plus qu’une lignée de chercheurs. Elle incarne un siècle de découvertes, mais aussi les contradictions d’un héritage colonial transformé en engagement pour l’histoire de l’humanité

Louis Leakey, l’enfant du Kenya colonial

À la fin du XIXᵉ siècle, le territoire de l’actuel Kenya apparaît aux yeux des Européens comme une simple voie d’accès vers des terres encore inexplorées d’Afrique de l’Est. D’abord jugée peu exploitable, cette région attise rapidement les convoitises des grandes puissances coloniales. Londres et Berlin, en compétition, poussent le Royaume-Uni à instaurer un protectorat auprès des chefs locaux. Cette implantation progressive attire paysans, aristocrates et bourgeois britanniques. Ils vont fonder les bases d’une société coloniale.

C’est dans ce contexte que débarquent Harry Leakey (1868–1940) et son épouse Mary décédée en 1948), missionnaires anglicans envoyés prêcher parmi les Kikuyus. À Kabete, près de Nairobi, ils construisent une mission qui devient un centre d’activité religieuse, sociale et éducative : clinique, école pour filles, et même une traduction de la Bible en kikuyu réalisée par Harry. Leur engagement place la famille Leakey au cœur de l’évangélisation en Afrique de l’Est. Plusieurs membres du clan poursuivront cette vocation religieuse, épousant des missionnaires et occupant des fonctions ecclésiastiques de premier plan.

Né en 1903, Louis grandit dans ce foyer tourné vers la mission et profondément imprégné de culture kikuyu. Enfant curieux, il s’émerveille devant les objets archéologiques collectés par son père et rêve de cette Afrique lorsqu’il part poursuivre ses études en Angleterre. Son destin bascule lorsqu’il intègre une expédition paléontologique en Afrique de l’Est : il y découvre sa véritable vocation.

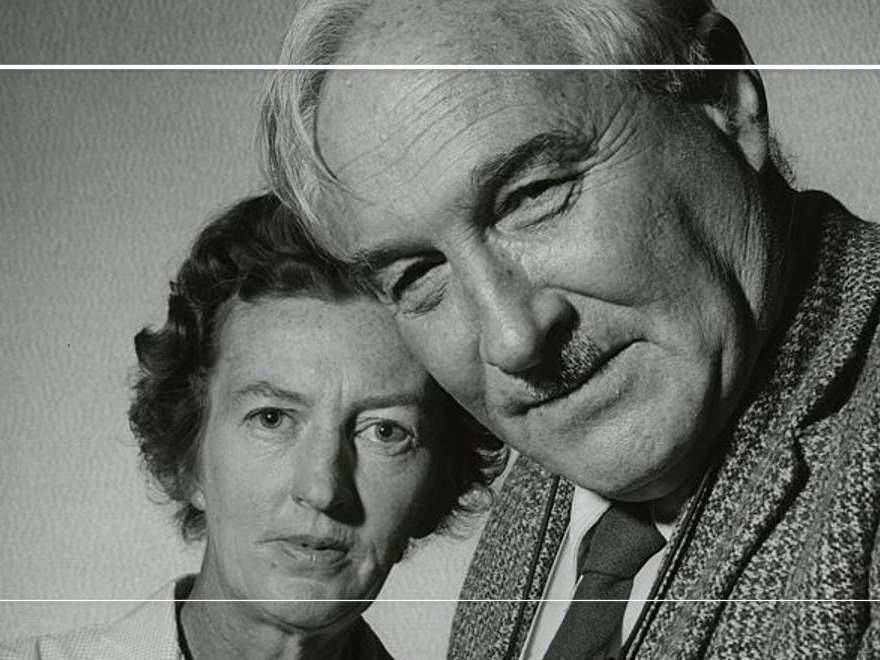

Malgré des problèmes de santé, Louis Leakey retourne en Tanzanie dès 1931 et se consacre à la paléontologie. Ses découvertes à Olduvaï – notamment l’homo habilis en 1960 – révolutionnent la compréhension des origines de l’humanité, confirmant que l’Afrique est le berceau de l’homme. Aux côtés de sa seconde épouse Mary, elle-même découvreur d’homo erectus, il installe en 1937 son foyer familial au Kenya.

Proche des Kikuyus, Louis Leakey dénonce les abus des colons et affirme que le Kenya « ne sera jamais le pays de l’homme blanc ».Ce qui n’est pas sans lui attirer quelques animosités de ses compatriotes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe aux réseaux de renseignement britanniques et soutient la résistance éthiopienne contre l’Italie fasciste. Après-guerre, il organise en 1947 le premier Congrès panafricain de préhistoire à Nairobi, qui le hisse au rang de figure scientifique internationale. Face à la montée de l’insurrection Mau-Mau, Leakey se trouve dans une position ambivalente. Menacé, placé sous surveillance, il collabore néanmoins avec l’administration coloniale pour contenir la révolte, tout en plaidant pour une réforme agraire, des salaires plus équitables et un gouvernement multiracial. Ses écrits, notamment Defeating Mau Mau (1954), reflètent d’ailleurs cette tension entre loyauté coloniale et défense des Kikuyus.

À l’aube de l’indépendance kenyane en 1963, Louis Leakey partage sa vie entre Londres et Nairobi, donnant des conférences et publiant abondamment. Décédé en 1972, il laisse derrière lui un héritage scientifique considérable. Mary, poursuivant seule leurs recherches à Olduvaï, reçoit les plus hautes distinctions et reste l’une des grandes figures de la paléontologie africaine jusqu’à sa mort en 1996.

Richard Leakey, du fossile à la politique

Leur fils cadet, Richard Leakey (1944-2022), reprend le flambeau. C’est un enfant du Kenya qui va partager sa vie entre la douceur de vie coloniale et les réalités de la savane environnante. L’accident de cheval qui manque de l’emporter, va sauver le mariage de Louis et mary Leakey au bord de la rupture (1956) en raison des infidélités de son père.

Sans diplôme académique après avoir lancé une petite affaire de tourisme, mais fort d’une expérience de terrain, il mène en parallèle de spectaculaires campagnes de fouilles sur les rives du lac Turkana. Assez pour intéresser l’Empereur d’Ethiopie qui le mandate afin qu’il fouille le sol de la rivière Omo. En 1984, il met au jour le fameux « Garçon du Turkana », squelette quasi complet d’un adolescent Homo erectus vieux de 1,6 million d’années.

Mais Richard est aussi un homme d’action, engagé dans le Kenya postcolonial. À la tête du Kenya Wildlife Service (1989), il mène une croisade contre le braconnage avec une certaine efficacité qui va contrarier plusieurs élus locaux. Ces derniers s’agacent de voir ce tenant du colonialisme défunt prendre des initiatives qui nuisent à un business juteux. Les tensions avec le gouvernement vont se détériorer. En 1993, un étrange accident d’avion contraint les médecins à lui amputer les deux jambes (remplacées par des prothèses). Accusé de malversations, il démissionne de son poste avec fracas. Deux ans plus tard, il surprend en fondant le parti multiracial Safina (Arche de Noé) en opposition au Président Daniel Arap Moï. S’ensuit un long combat politique pour se faire reconnaître. Elu député en 1998, il est nommé Secrétaire de cabinet et chef de la fonction publique entre 1999 et 2001 avant d’être brutalement mis à la porte alors qu’il a obtenu des financements de la part des bailleurs de fonds, le président Kenyan nomme Richard Leakey secrétaire de cabinet et chef de la fonction publique entre 1999 et 2001. Richard Leakey licencie 25 000 fonctionnaires et obtient 250 millions de livres sterling de fonds du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Cependant, à peine l’argent sur les comptes de l’État qu’il est limogé et ses réformes bloquées par les tribunaux.

Il va désormais vivre entre les États-Unis et le Kenya. Il décède en 2022. Blanc kényan atypique, il aura refusé toute sa vie l’entre-soi communautaire et avait envoyé ses enfants dans des écoles publiques fréquentées par des élèves noirs. Il est resté jusqu’à sa mort une figure charismatique, partagée entre science, politique et conservation.

Meave et Louise, la relève féminine de la dynastie Leakey

L’héritage de cette dynastie kenyane est actuellement incarné par Meave Leakey (83 ans), seconde épouse de Richard, spécialiste des hominidés. En 1999, elle révèle une nouvelle espèce, Kenyanthropus platyops, confirmant que la paléoanthropologie africaine reste une affaire de découvertes inattendues.

Leur fille, Louise Leakey (née en 1972), poursuit la tradition familiale au Turkana Basin Institute. Elle dirige les fouilles de Koobi Fora et multiplie les initiatives de vulgarisation, mêlant recherche scientifique et sensibilisation des jeunes Africains aux enjeux de la préhistoire. En 2003, elle a épousé le prince Emmanuel de Merode, actuel Directeur du Parc National des Virunga en République Démocratique du Congo (RDC) depuis 2008 avec lequel elle a eu deux filles.

La saga des Leakey ne peut se comprendre sans le prisme de l’histoire : dynastie de paléontologues, elle s’inscrit aussi dans une trajectoire coloniale puis néocoloniale. Louis et Mary ont bâti leur légende dans un contexte impérial, où la science occidentale servait aussi à affirmer une domination culturelle. Richard, en revanche, a cherché à rompre avec ce modèle, en s’engageant pour un Kenya indépendant, égalitaire et respectueux de son patrimoine naturel. Comme dans une monarchie, la dynastie Leakey a su transmettre un héritage et l’adapter aux défis de son époque. Une preuve que les dynasties ne se limitent pas aux trônes, mais peuvent aussi s’ériger dans le domaine du savoir et de l’engagement.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.