Symbole de l’Irlande, la dynastie des Guinness incarne l’histoire d’une famille visionnaire qui transforma un savoir-faire artisanal en empire industriel, alliant réussite dans les affaires, engagement philanthropique et prestige aristocratique.

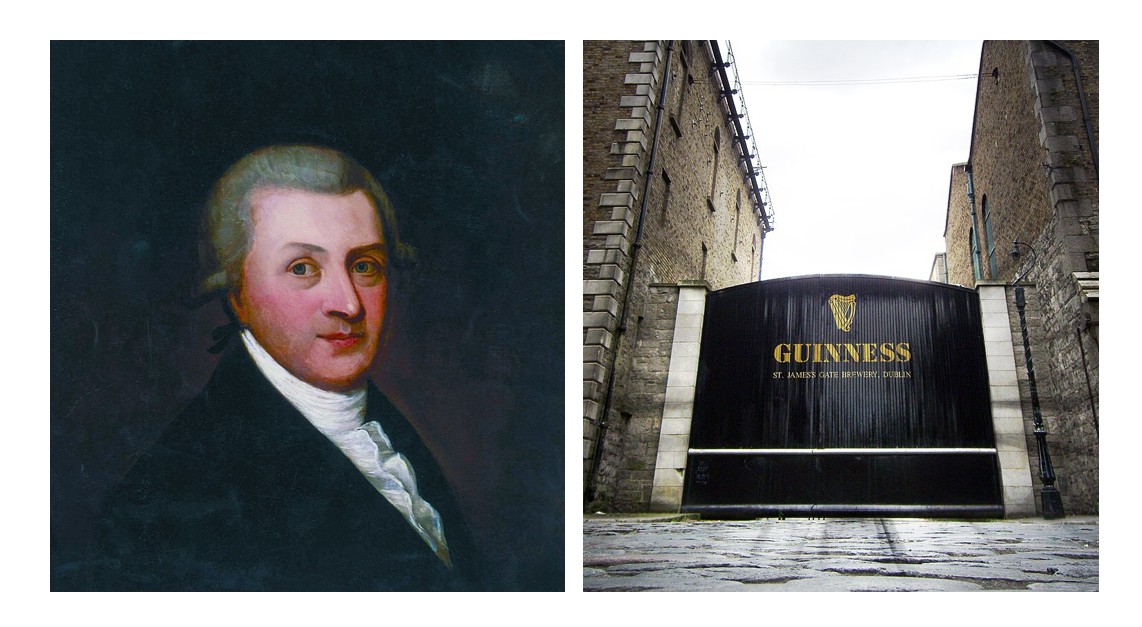

Tout commence au XVIIIᵉ siècle, dans une Irlande encore rurale et sous domination anglaise. En 1759, Arthur Guinness, un brasseur visionnaire âgé de trente-quatre ans, loue pour neuf mille ans (rien de moins !) la brasserie désaffectée de St. James’s Gate, à Dublin. Son intuition : produire une bière sombre, dense et onctueuse, la fameuse stout, à contre-courant des bières blondes anglaises alors dominantes. Ce pari audacieux donne naissance à la Guinness, devenue en quelques décennies l’un des symboles de l’Irlande moderne une harpe celtique pour logo.

.

Fondateur de la Brasserie Guinness

On sait peu de choses de la jeunesse du fondateur de cette dynastie. Tout au plus, peut-on remonter ses origines modestes au siècle précédent sa naissance et l’apparenter au clan Magennis ou celui de Macartan. Rien n’est moins sûr, mais suffisamment pour que cela ajoute du mystère à la légende forgée autour de sa personnalité. Même sa date de naissance (1725) est sujette à caution. Vendeur, manager, Arthur Guinness à la bosse des affaires. Il va rapidement occuper le terrain d’une ville consommatrice du nectar brun qu’il produit. La demande est telle qu’il doit augmenter sa cadence de production. Et l’incite à l’exporter. Son concept de « West India Porter », utilisant une teneur en houblon et en alcool plus élevée pour résister aux longs voyages outre-mer vers les Caraïbes, va devenir plus tard la base de la renommée Guinness Foreign Extra Stout.

Directeur, puis maître de la Dublin Corporation of Brewers, poste qui lui permit de défendre fréquemment l’industrie brassicole devant le Parlement irlandais, il devient une personnalité avec qui il fait bon de s’afficher. Il épouse Olivia Whitmore, une jeune femme issue d’une famille riche et influente de Dublin, avec laquelle il aura 10 enfants. Passionné de politique, il prit à diverses reprises la défense des catholiques mais se refuse à soutenir la rébellion de 1798,. Ce qui lui attira de nombreuses animosités parmi les plus convaincus des nationalistes.

Arthur Guinness ne fut pas seulement un entrepreneur. Profondément croyant et paternaliste, il voit dans la réussite économique un devoir moral : celui d’améliorer la vie de ses ouvriers et de contribuer au bien commun. Une philosophie qui deviendra la marque de fabrique de ses descendants, les Guinness, bientôt l’une des familles les plus influentes du Royaume-Uni et doté d’une large fortune au décès de son fondateur en 1803

.

Une dynastie industrielle, anoblie par la Couronne

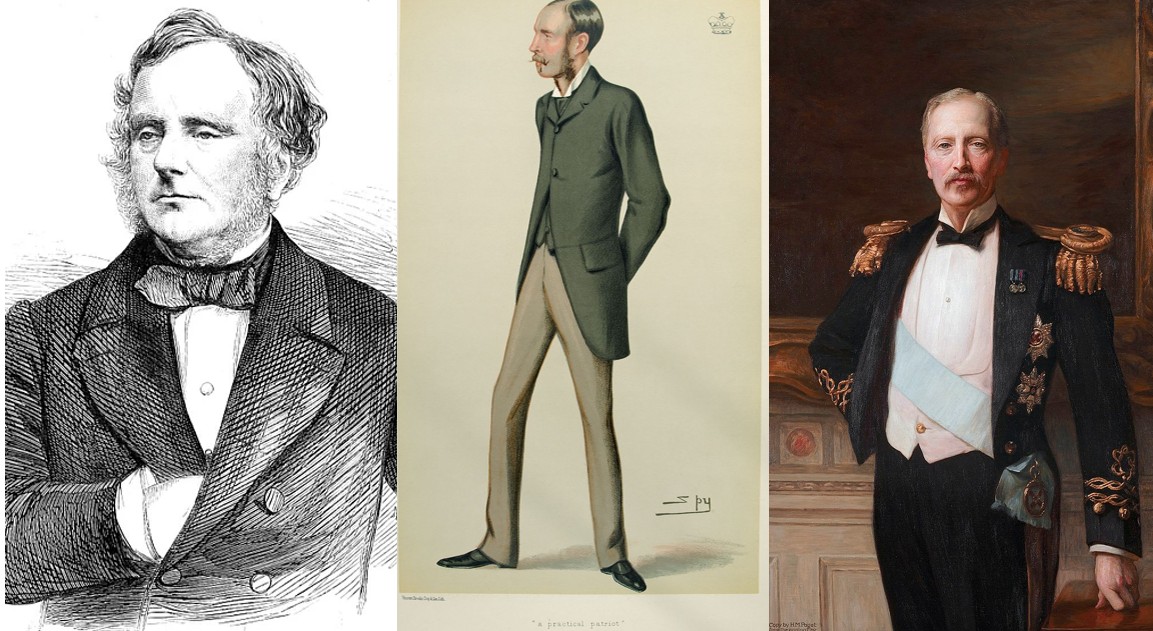

Au XIXᵉ siècle, les héritiers d’Arthur vont transformer l’entreprise familiale en un empire industriel. Bien que la guerre avec la France napoléonienne va mettre en difficulté l’entreprise familiale, Benjamin Lee Guinness (1798-1868), son petit-fils, modernise la production et exporte la stout à travers l’Empire britannique. Anobli par le roi George IV pour ses dons substantiels à la ville de Dublin – il finance notamment la restauration de la cathédrale Saint-Patrick –, le nouveau baron incarne cette génération d’industriels philanthropes qui va faire la réputation des Guinness. Tout comme son père et son grand-père, ses affaires le mènent vers le Parlement où il est élu député conservateur de Dublin. Ses idées politiques furent typiques d’un « unionisme constructif », la conviction que l’union entre l’Irlande et la Grande-Bretagne serait plus bénéfique pour le peuple irlandais après des siècles de difficultés.

Son fils Edward Cecil Guinness (1847-1927), futur 1er comte d’Iveagh, pousse encore plus loin la réussite familiale. Son père lui ayant cédé ses droits en 1876, une décennie plus tard, il introduit les deux-tiers de la société Guinness en bourse : les actions s’arrachent, faisant de la famille l’une des plus riches de Grande-Bretagne (en 1914, la société sort 3 millions de barils sur l’année). Ce mécène éclairé consacre une partie considérable de sa fortune à la lutte contre la pauvreté urbaine : il fonde le Guinness Trust, un organisme de logements sociaux toujours actif aujourd’hui, et soutient de nombreuses œuvres éducatives et médicales. À travers ces initiatives, cette dynastie de brasseurs est peu à peu surnommée les Rothschild irlandais : riches, influents, mais soucieux de leur image morale et de leur devoir social. sur fond de paternalisme accru.

Soutien de l’Alliance unioniste irlandaise, il se fait élire député à la chambre des Lords en 1891. Comme beaucoup d’autres acteurs du monde des affaires irlandais, il craignait que l’autonomie irlandaise n’entraîne de nouvelles taxes ou droits de douane entre Dublin et la Grande-Bretagne, son principal marché. Inscrit dans l’histoire, leur nom va dépasser les frontières. Son fils cadet Walter, député conservateur, baron de Moyne, membre du gouvernement à diverses reprises, est victime d’un attentat en 1944, organisé par les sionistes israéliens. Son attitude de compromission le conflit entourant la création d’un état juif et palestinien avait fini par irriter les deux parties en présence. Le petit-fils de ce dernier, Lord Jonathan (95 ans), actuel détenteur de la baronnie de Moyne, qui a défrayé la chronique par une affaire extra-maritale, fut un ardent défenseur de l’indépendance de la Rhodésie du Sud et lors de cessions de Hong-Kong à la Chine avait vertement exprimé son désaccord à ce que Londres soit le cenrte d’accueil de milliers de sino-britanniques au Royaume-Uni.

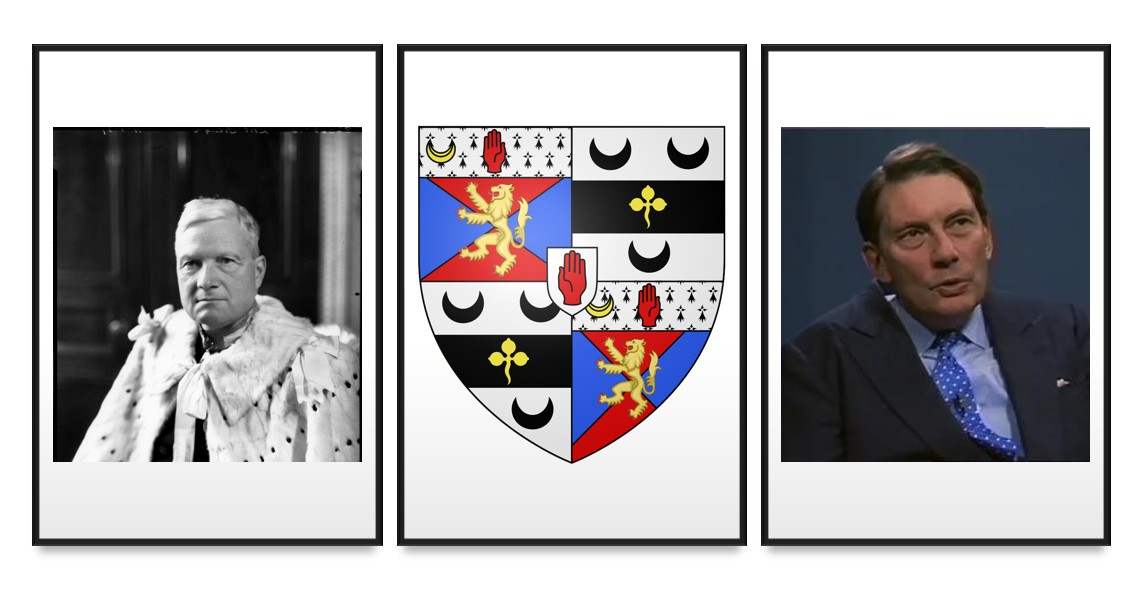

Rupert (1874-1967), fils de Walter, second comte d’Iveagh s’engagea en mars 1900 comme volontaire pour le service actif en Afrique du Sud pendant la Seconde Guerre des Boers, où il servit dans le Corps hospitalier irlandais. Député de 1908 à 1927, date à laquelle il accède à la présidence du groupe Guinness, il profite de la colonisation britannique dans le monde pour implanter de nouvelles usines comme au Nigeria et en Malaisie. Le succès est immédiat. Pareillement, il se lança dans l’agriculture avec des terres dont la productivité fut mise à mal par le ministère de la Guerre durant le second conflit mondial qui le contraint à réduire ses parcelles au nom de l’effort de guerre.

Le destin des Guinness se mêle dès lors avec celui de la monarchie britannique consacrant l’élévation fulgurante de cette famille. Son petit-fils, Henry (1935-2007,) fut un intime du roi Edouard VIII et du duc de Kent, député conservateur de 1959 à 1997 avant d’occuper des ministères entre 1981 et 1987. Arthur Guinness (né en 1969), autre petit-fils de Rupert, hérite de la tête du groupe et de la titulature d’Iveagh. Ce millionnaire s’est heurté au gouvernement du Premier ministre Tony Blair lorsque celui-ci a fait voter la réforme de la chambre des Lords. Il en a perdu son siège héréditaire.

.

Entre fortunes et tourments, mariages, titres et destins aristocratiques

L’ascension économique s’accompagne d’une intégration progressive dans l’aristocratie britannique. Les Guinness achètent des terres, construisent des demeures somptueuses – Elveden Hall, Farmleigh House, Ashford Castle – et obtiennent titres et honneurs.

Les mariages des Guinness permettent à cette famille de des liens avec les grandes familles d’Europe : les Mitford, les Ponsonby, les Cavendish ou encore les Manners. Par ces alliances, elle devient l’une de ces familles où le monde industriel rencontre celui de la vieille aristocratie terrienne. Lady Brigid Katharine Rachel Guinness (1920-1995), sœur de Rupert Guinness, fit un mariage prestigieux en épousant le prince Frederick de Prusse, petit-fils du Kaiser Guillaume II, dont le décès reste mystérieux (suicide ou accident), jamais élucidé à ce jour.

Mais derrière les fastes et les demeures, la famille Guinness connaît aussi ses zones d’ombre et ses tragédies. Le XXᵉ siècle voit plusieurs de ses membres emportés par des destins tragiques : suicides, accidents, faillites sentimentales. Tara Browne, arrière-petit-fils du premier comte d’Iveagh, meurt à 21 ans dans un accident de voiture en 1966; Sa disparition inspirera à John Lennon la chanson A Day in the Life.

Certains Guinness deviennent des icônes de l’élégance et du monde des arts : Diana Mitford Guinness, devenue plus tard Lady Mosley, s’illustre par son charme mais aussi par sa compromission avec le fascisme britannique, représentante d’une aristocratie prête à pactiser avec le nazisme ; Jasmine Guinness (née en 1976), aujourd’hui, perpétue l’aura glamour du nom en tant que mannequin et créatrice.

Une dynastie où la fortune oblige autant que le sang.

Malgré les soubresauts du siècle, le nom Guinness demeure indissociable de la réussite irlandaise. La marque, aujourd’hui propriété du groupe Diageo (depuis 1997), reste l’un des fleurons du patrimoine national, et la Guinness Storehouse de Dublin attire chaque année plus d’un million de visiteurs.

La famille, elle, poursuit discrètement son œuvre philanthropique avec le Guinness Trust. D’autres fondations familiales soutiennent toujours la recherche médicale, la préservation du patrimoine et l’éducation. Aujourd’hui, les descendants de la lignée d’Iveagh continuent de siéger à la Chambre des Lords, incarnant une noblesse enracinée mais moderne. L’actuel détenteur du titre d’Iveagh, gère le domaine familial d’Elveden dans le Suffolk, mêlant exploitation agricole durable et mécénat culturel.

Une série sur les débuts de la Maison Guinness a même été produite par Netflix en 2025. Bien qu’elle comporte de nombreuses erreurs historiques et dynastiques, elle connaît un certain succès sur cette plateforme renommée de streaming.

Les Guinness ont su traverser les siècles sans renier leurs origines. Leur nom évoque à la fois la mousse d’une bière mythique, le raffinement britannique et l’engagement moral – une rare alchimie qui continue de fasciner. Si d’autres dynasties ont dilapidé leurs héritages ou perdu leur influence, la famille Guinness a su convertir sa richesse en influence bienveillante. Elle incarne à merveille la maxime qui pourrait résumer toute son histoire : « La fortune oblige autant que le sang. ».

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.