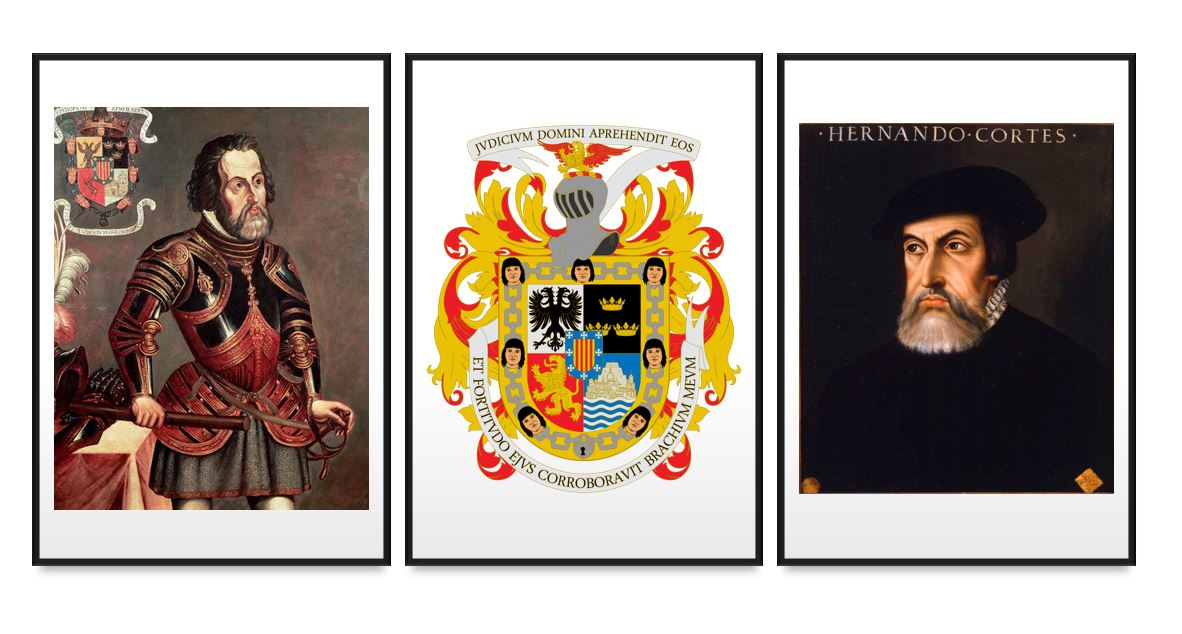

Hernán Cortés, conquérant du Mexique, laissa à sa mort un empire bâti sur la guerre, l’or et la foi, ainsi qu’un marquisat colossal en Oaxaca. Ses descendants, d’abord puissants seigneurs du Nouveau Monde, finirent intégrés à l’aristocratie espagnole, éloignés de leurs terres mexicaines. Aujourd’hui encore, le titre de marquis de la Vallée d’Oaxaca incarne la mémoire contrastée d’une conquête glorieuse pour l’Espagne, mais douloureuse pour le Mexique.

À sa mort en 1547, Hernán Cortés laisse derrière lui un empire forgé dans la conquête et une immense fortune, récompensée par Charles Quint qui le fait marquis de la Vallée de Oaxaca, l’un des premiers grands titres nobiliaires créés en Amérique. Ce majorat, regroupant plus de 23 villes, 80 000 vassaux et de vastes terres fertiles, établit une noblesse héréditaire, quasi princière, distincte des vice-rois et fit des descendants de Cortés l’une des familles les plus puissantes du Nouveau Monde.

Hernán Cortés : l’homme qui fit basculer un continent

Hernán Cortés naît en 1485 à Medellín, en Estrémadure, une région pauvre d’Espagne mais foyer de nombreux conquistadores. Issu d’une petite noblesse désargentée, il est le fils de Martín Cortés de Monroy et de Catalina Pizarro Altamirano. Destiné à une carrière juridique, il est envoyé à l’université de Salamanque vers l’âge de 14 ans. Mais il y reste peu de temps : l’étude du droit l’ennuie, et il rêve déjà d’aventures.

Au tournant du XVIe siècle, l’Espagne est en pleine effervescence politique : l’unification des royaumes chrétiens, la fin de la Reconquista, l’expulsion des juifs et des musulmans, et surtout, les découvertes outre-Atlantique après le voyage de l’explorateur Christophe Colomb en 1492. C’est dans ce contexte que Cortés décide de tenter sa chance dans le Nouveau Monde.

En 1504, âgé de 19 ans, Cortés embarque pour Hispaniola (Saint-Domingue), où il obtient une petite encomienda (lot de terres avec des indigènes). Il se fait remarquer par son courage et son habileté, mais aussi par son tempérament fougueux. En 1511, il participe à l’expédition de Diego Velázquez à Cuba, qui mène à la conquête de l’île. Cortés y occupe rapidement des charges administratives et devient un proche du gouverneur. Cependant, son ambition démesurée et son indépendance d’esprit provoquent des tensions.

En 1518, Velázquez lui confie le commandement d’une expédition vers le continent, récemment exploré par Juan de Grijalva. Mais soupçonnant Cortés de vouloir agir pour son propre compte, il tente de le démettre de ses fonctions. Cortés prend alors la mer clandestinement en février 1519, avec environ 500 soldats, 16 chevaux et une dizaine de canons : c’est le début de la conquête du Mexique.

Après avoir accosté sur les côtes du Yucatán et de Veracruz, Cortés s’allie avec des peuples autochtones hostiles aux Aztèques, tels que les Totonaques et les Tlaxcaltèques. Il reçoit l’aide d’une interprète qui sera décisive dans cette conquête : Malintzin (La Malinche), une femme nahua qui maîtrise plusieurs langues et devient à la fois traductrice, conseillère et compagne, avec laquelle il aura un fils : Martin Cortes.

La marche sur Tenochtitlan : De conquérant à marquis

Fort de ses alliances, Cortés avance vers la capitale de l’empire aztèque, Tenochtitlan, gouvernée par l’empereur Moctezuma II. En novembre 1519, il entre dans la cité lacustre, l’une des plus grandes villes du monde à l’époque (200 000 habitants). Moctezuma, persuadé que Cortés pourrait être lié au dieu Quetzalcoatl, l’accueille avec faste. Rapidement, Cortés prend le souverain en otage pour mieux contrôler la population. Mais la situation dégénère : en 1520, une révolte éclate après le massacre de la fête de Tóxcatl par les Espagnols. C’est la célèbre « Noche Triste« , au cours de laquelle les conquistadores, chassés de la ville, subissent de lourdes pertes.

Cortés parvient à regrouper ses forces et revient à l’assaut en 1521. Après un siège de trois mois, marqué par la famine et les épidémies, Tenochtitlan tombe en août 1521. C’est la fin de l’empire aztèque et le début de la Nouvelle-Espagne. Victorieux, Cortés est nommé gouverneur et capitaine général de la Nouvelle-Espagne par Charles Quint. Il organise la reconstruction de Mexico, bâtie sur les ruines de Tenochtitlan, et met en place l’administration coloniale, couronne des souverains fantoches. Mais son autorité absolue inquiète la Couronne qui voit dans ce héros, un ambitieux qui tente de se créer son propre royaume indépendant. Dès 1528, il est rappelé en Espagne pour rendre des comptes.

Pour récompenser ses exploits, l’Empereur Charles Quint le crée marquis de la Vallée de Oaxaca (1529), lui octroyant un immense majorat. Mais on lui retire en parallèle une grande partie de son pouvoir politique. Cortés conserve ses richesses et ses terres, mais il est peu à peu marginalisé au profit des vice-rois. Toujours avide d’aventures, Cortés organise en 1536 une expédition en Basse-Californie, espérant découvrir un nouveau passage maritime. Cette tentative, coûteuse et infructueuse, affaiblit sa réputation. De retour en Espagne en 1540, il se heurte à l’indifférence de la cour. Charles Quint le reçoit poliment mais ne lui confie aucune charge. Amer et déçu, Cortés écrit au roi : « Je me suis usé mon corps et gaspillé mes biens pour servir Votre Majesté, et je n’ai aujourd’hui ni récompense ni reconnaissance. »

Il meurt oublié, à Castilleja de la Cuesta, près de Séville, le 2 décembre 1547, à 62 ans. Ses restes, plusieurs fois déplacés, reposent aujourd’hui à Mexico, dans l’église de l’Hospital de Jesús. Il a laissé derrière lui un héritage controversé : Pour l’Espagne, il fut un génie militaire et un homme providentiel, bâtisseur de la Nouvelle-Espagne. Pour le Mexique, il reste l’incarnation de la conquête violente, responsable de la destruction d’une civilisation et du début d’une domination coloniale de trois siècles.

.

Lignée et rivalités d’une maison qui fascine les générations

La transmission du titre suit d’abord une logique classique : Martín Cortés (1532-1589), fils légitime d’Hernán Cortés et de Juana de Zúñiga, hérite des biens paternels. Mais le lignage se trouve vite entaché de scandales : en 1566, il est accusé de complot contre la couronne lors de la « conjuration des marquis ». Soupçonné à raison de vouloir restaurer une monarchie indépendante au Mexique (il aurait été proclamé roi de la Nouvelle-Espagne), ses hésitations à mener à bien cette tentative de prise de pouvoir permettent aux loyalistes de réagir. Il est arrêté, torturé, et contraint à l’exil en Espagne où il mena une vie de triste débauche, laissant à des administrateurs le soin de gérer ses vastes domaines mexicains.

Malgré cette disgrâce, les Cortés parviennent à conserver leur titre et leurs possessions. Les mariages prestigieux avec des familles aristocratiques espagnoles permettent d’asseoir durablement leur statut dans la haute société madrilène. Au XVIIe siècle, la famille est intégrée à la noblesse de cour, perdant progressivement le lien direct avec le Mexique. Les marquis de la Vallée vont vivre désormais dans les palais andalous ou madrilènes, loin des terres d’Oaxaca qui portent leur nom. En 1629, Pedro Cortés Ramírez de Arellanno, quatrième marquis de Oaxaca meurt sans descendance, tout juste âgé de 27 ans. Le marquisat est alors transmis à sa nièce Estefanía Carrillo de Mendoza y Cortés, fille de sa sœur Juana Cortés Ramírez de Arellano, épouse de Pedro Carrillo de Mendoza, 9e comte de Priego. Très peu revinrent au Mexique pour exploiter leurs terres, laissant leur destin se conjuguer avec celui de l’Espagne. Lors de la guerre de succession , les descendants de Cortès prirent fait et cause pour les Habsbourg avant de voir accorder le pardon et retrouver grâce aux yeux des Bourbons.

Au fil des générations, les majorats s’émiettent sous le poids des procès, des dots et des alliances. La fortune colossale de Cortés, dilapidée, ne suffit pas à préserver la grandeur initiale. L’abolition des seigneuries au XIXe siècle, dans le sillage des guerres d’indépendance américaines et des réformes libérales espagnoles, entraîne la perte des derniers privilèges féodaux. Le marquisat de la Vallée n’est plus qu’un titre sans terres.

C’est aujourd’hui la famille Pignatelli qui détient ce titre, issue du mariage de la fille d’Estefania Carrillo de Mendoza y Cortés et Ettore Pignatelli, prince de Noia et duc de Monteleóne. Si le marquisat a connu deux fois une vacance entre 1859 et 1916 et 1938 et 1984 (ses héritiers étant peu intéressés de le relever), il est aujourd’hui détenu par Álvaro de Llanza y Figueroa (né en 1960), quinzième marquis de Oaxaca. Bien qu’une autre branche de la famille revendique également ce titre prestigieux.

En 2019, pour le 500e anniversaire de la conquête de l’empire mexicain, les descendants des Cortès et des Moctezuma se sont rencontrés à Mexico. Un événement qui a été largement médiatisé. Si en Espagne le titre conserve un prestige mondain, au Mexique, il suscite un héritage plus ambigu.

Le souvenir des marquis de la Vallée d’Oaxaca illustre cette ambivalence qui perdure encore de nos jours : héritiers d’un empire forgé dans la guerre, ils incarnent à la fois la réussite individuelle et l’injustice structurelle du colonialisme. Les terres autrefois dominées par la famille Cortés sont désormais au cœur de l’identité zapotèque et mixteca, où la mémoire de la conquête reste douloureuse.

Frédéric de Natal

Rédacteur en chef du site revuedynastie.fr. Ancien journaliste du magazine Point de vue–Histoire et bien d’autres magazines, conférencier, Frédéric de Natal est un spécialiste des dynasties et des monarchies dans le monde.